本文目录一览:

“死”字里有个“夕”,是不是“夕”多了就会害死人?

汉字有三千多年的历史,光看现代字形往往看不出造字的理据。

就拿“死”字举个例子:一个“一”;一个“夕”;再加一个“匕”。

开开脑洞,“匕”也许是杀人的匕首吧;可“一”和“夕”为啥也能表示死呢?难道说,不仅“夕”多了会拼死人,一个“夕”也这样危险吗?

其实,如果我们追溯“死”字的历史,就会知道,这个字其实没有“夕”,也没有“匕”。它本来是左右结构的字,左边其实是一个“歹”,右边是一个“人”。

这里的“歹”念è,单写的话应该写成“歺”。许慎《说文解字》对“死”的字形解释就是“从‘歺’、从‘人’”。

许慎《说文解字》对“死”的字形解释就是“从‘歺’、从‘人’” | 汲古阁本《说文解字》书影

蓝框框里的都是“死”。显而易见,在小篆时代,“死”还是个左右结构的字。后来,“歺”最上面的那一横仗着没人管它,肆无忌惮地越拉越长,逐渐侵入右边,压住了右边的“人”,变成了后来的“死”字。

“歺”最上面的那一横仗着没人管它,肆无忌惮地越拉越长,就变成了“死” | 东汉《曹全碑》拓片(局部)

歹:三字同形连连看现在我们大多数人面对“歹”字,可能只能读出dǎi这一个音。不过,从汉字系统来讲,“歹”至少有三个常见来源。

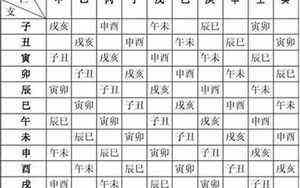

“歹”的三个常见来源 | 作者制

歺(è)

“歺”是现在大部分“歹字旁”的起源。除了“死”以外,像什么“残害弱者”的“残”,“殊为无耻”的“殊”,“积不善之家必有余殃”的“殃”,还有“殡”“殁”“殇”等一大堆不太吉利的常用字,里面的歹字旁其实都是“歺”。

《说文解字》对于“歺”的解释是:“歺,

骨之残也,从半‘冎’。”

”其实就是“列”(“裂”),“冎”是“骨”字的初文(就是说“骨”字最初写成“冎”,后人写得更复杂,变身成“骨”)。说白了就是:“歺”这个字很简单,就是把“冎”劈一半,剩一半。

《说文解字》的作者许慎,江湖人称“五经无双”,学问确实了得。而且此书“去古未远”,是我们了解汉字造字理据的重要参考资料。可是,具体到“歺”这个字,我们总难免感慨一句:他的脑洞未免有点大。

从《说文》小篆来看,“冎”的小篆字形是——

目测再怎么切一半也切不出“歺”的小篆字形[1]——

要是再上推到它们的甲骨文字形——

与——

它们之间的差距可就更远了。

现代文字学家裘锡圭老师考证后认为,“歺”的甲骨文字形是——

应该是铲子、铜锹一类的挖地工具。[2]不管挖地的技术有多强,挖地时总要切分土壤,所以“歺”作形旁时便有象征分离的潜质。

出于实实在在的表意需求,汉字中总要有偏旁表示破坏、伤害一类的意思。这口黑锅摆在这,早晚得有偏旁来背。而“歺”表示挖土工具,就是个非常理想的工具人字。

于是,从“分类”的意思进一步引申,“歺”成了与破坏、伤害、死亡一类的意思有关的偏旁部首。[3]“死”的左半边就是这么来的。

顺带一说,至今保留了“歺”的字形的“餐”字,它上边的(cán)——

就是挖掘、疏通一类的意思。在“餐”字里,这个字是个声旁。

(liè)

还有少数的“歹字旁”与“歺”没有关系,比如“列”和包含“列”的那些字。“列”字里的“歹”最初应该写成——

我们暂时还不知道这个字是怎么造出来的。现代文字学家蒋玉斌老师在甲骨文中找到了两句“

风”,对应着传世文献中的“烈风”,译成现代汉语就是狂风。[4]

在古人眼里,“烈风”不止是一种自然现象。《论语·乡党》中说孔子“迅雷风烈,必变”,碰到狂风、响雷就要“变”。具体怎么变呢?

《礼记·玉藻》给咱们举了个例子:“若有疾风、迅雷、甚雨,则必变。虽夜必兴,衣服、冠而坐”。躺在床上睡大觉,忽闻雷声夺命call。马上起来穿正装,争分夺秒快坐好。古人觉得,这样才足以体现对老天爷的恭敬。

古人觉得,这样才足以体现对老天爷的恭敬 |《古逸丛书三编》影印淳熙四年抚州公使库刊本《礼记》书影

“歺”和这个字——

的来源不同,不过在后世文字里,一点一点混为一谈,大部分时候都变成了“歹”字旁。不过“歹徒”的“歹”却和它们俩都没关系。

歹(dǎi)

读dǎi 的“歹”属于汉字大家族里的年轻一代。过去有的文献认为,“歹”最早出现在一千一百多年以前的残唐、五代时期。[5]

在文字的世界里,按说这已经算是相当年轻了,毕竟咱们日常接触的绝大多数汉字,追根溯源的话,动不动就有两三千年的历史。可是大部分学者还是觉得,“歹”字还可以更年轻一些,最早也只能推到距今不足八百年的南宋末年。[6]

一般认为,“歹”本来是从蒙古语借来的单词。[7][8][9]南宋时期有个人叫彭大雅,他出使蒙古以后写了本书叫《黑鞑事略》。书里记录,蒙古人“言及饥寒艰苦者,谓之‘䚟’(dǎi)”。书中还有一条注释:“䚟者,不好之谓。”简单来讲:蒙古人嘴里的“䚟”就是“不好”的意思。

“䚟”是个生僻字,其实原本是角的意思,读起来和“歹”同音。当然,用在这里只是一个记音字。就好像有人把English写成“英格力士”,这和“大力士”的本义没什么关系。

到了元朝以后,那个表示“不好”的蒙古语单词很快就完全融入了汉语大家庭,就连《大宋宣和遗事》《新编五代史平话》这种非常接地气的通俗文学作品中,都有了它的身影。

那么,古人为什么非要把这个词写成“歹”呢?学者们有一个大胆的猜想:“歹”的字形很可能来自藏文字母“ད”。[7][8][9]

“歹”字一开始一般写成——

和ད比长相,确实很像一家人。除了长得像,读音也有关系,ད这个字母的发音正好就是汉语拼音方案的d。您说巧不巧?

当然,做血缘鉴定,要想定案,不能只靠这些表面上的相似性,关键还得看意思。可ད只是个字母嘛,字母能有什么意思呢?关于这个问题,学者们也有个猜想。

我们知道,最开始的时候,蒙古是没有文字的。很多蒙古人都喜欢用藏文。后来忽必烈让人创造八思巴字母,依据的就是藏文。所以就有学者猜测,也许在八思巴文普及开以前,蒙古人也曾用单个藏文字母ད来代表那个表示不好的词。[10]

忽必烈让人创造八思巴字母,依据的就是藏文 | Wikipedia

这个用法流传到汉地,就变成了——

这种猜测存在一些旁证,不过到目前为止,证据还不算完全充分。所以这个问题还需要学者们继续探索。

按照这种主流看法,

的字形来自字母,长得确实有点怪怪的。正好,汉字中有个长得差不多的常用偏旁写作“歹”。受其影响,古人笔下的这个字就慢慢变成了“歹”。

“歹”只有四画,写起来很省事,而“䚟”的笔画要多上好几倍,于是受到了嫌弃,到了现代已经没多少人认识了。不过,考虑到“歹”的意思是“不好”,大概“䚟”字也不会为此而伤心吧。

匕:一个“人”字七十二变前面写了这么多,重点都在讲“死”字左边的“歹”是什么、不是什么。现在我们再回过头来看右边那个“匕”。

咱们一开头引用的《说文解字》已经说了,这个“匕”也不是现在那个单写的“匕”,而是“人”的变形。

现代汉字中,“人”字旁擅长七十二变,花样很多。如果人字旁待在字形的右半边,往往会变成“匕”或者“七”。

比如说“北”“比”和“化”这三个字,它们仨的左右两边其实都是“人”。其中“北”是背对背的两个人(也就是“背”,现代的“背”字是从“北”分化出来的);“比”是反过来,一个人面向另一个人的后背(借由跟从表示亲密);“化”很奇怪,它是一正一反,屁股对着屁股,腿贴着对方后背的两个“人”(传统上有人认为“化”是生下一个头下脚上枕前位的小宝宝,不过现在一般觉得这个字没这么复杂,就是把“人”正正反反写一写体现千变万化而已)。

甲骨文中的“北”“比”和“化”字 | 作者绘

总结下来,“死”的左边是表示伤害或死亡的“歺”,右边是个“人”。

要知道,人受伤害便可能会死。

参考文献

[1] 林义光《文源》(上海:中西书局.2012: 140. )

[2] 裘锡圭《公盨铭文考释》,见《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》(上海:复旦大学出版社.2012: 149. )

[3] 季旭升《说文新证》(福州:福建人民出版社.2010: 340.)

[4] 蒋玉斌 《释甲骨文“烈风”——兼说“”形来源》,见《出土文献与古文字研究》(2015(00):87-92. )

[5] 徐时仪《古白话词汇研究论稿》(上海:上海教育出版社.2000: 140.)

[6] 蒋冀骋《敦煌文献研究》(长沙:湖南师范大学出版社.2005: 225-226.)

[7] 徐复 《歹字源出藏文说》,见《徐复语言文字学丛稿》(江苏:江苏古籍出版社.1990: 12-13.)

[8] 徐复 《歹字形声义及其制作年代》,见《徐复语言文字学丛稿》(江苏:江苏古籍出版社.1990: 26-29.)

[9] 李思纯《说歹》,见《江村十论》(上海:上海人民出版社.1957: 24-35.)

[10] 霍帆 《现代通用汉字源流研究》(南开大学博士学位论文,2019:121 .)

作者:清洁工

编辑:八云

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com

紧、紫两个字的部首“糸”怎么读?

二年级的孩子已经学习了部首查字典,前几天孩子们在学习“紧”这个字的时候,我讲个这个字的部首读“绞丝底”,并且发了个视频,一时间很多人说读错了,应该读“糸”mì字底。

“糸”这个字单独读的时候确实读mì,可是在部编版配制给学生的专用工具书——《新编学生字典》上,它作为部首的时候读“绞丝底”,所以我们在给孩子讲部首的时候就应该读“绞丝底”。

一个“死”字的结构

教学过程中遇到了一个生字“死”。人民教育出版社教参中说是上下结构。

国家网络云平台课程中讲到是半包围结构,心中不禁充满了疑惑,于是到百度一看

又多了一个左右结构,拜托各位,面对知识这么不严谨吗?

于是查了下字典用半包围和上下结构都查到了,但还是想知道一个汉字不可能说两种结构吧。于是想到了查查“死”字的源头。

看看,个人的理解为它是半包围结构,各位看官认为呢?知识是不是更应该严谨些。

“死”字里有个“夕”,是不是“夕”多了就会害死人?

汉字有三千多年的历史,光看现代字形往往看不出造字的理据。

就拿“死”字举个例子:一个“一”;一个“夕”;再加一个“匕”。

开开脑洞,“匕”也许是杀人的匕首吧;可“一”和“夕”为啥也能表示死呢?难道说,不仅“夕”多了会拼死人,一个“夕”也这样危险吗?

其实,如果我们追溯“死”字的历史,就会知道,这个字其实没有“夕”,也没有“匕”。它本来是左右结构的字,左边其实是一个“歹”,右边是一个“人”。

这里的“歹”念è,单写的话应该写成“歺”。许慎《说文解字》对“死”的字形解释就是“从‘歺’、从‘人’”。

许慎《说文解字》对“死”的字形解释就是“从‘歺’、从‘人’” | 汲古阁本《说文解字》书影

蓝框框里的都是“死”。显而易见,在小篆时代,“死”还是个左右结构的字。后来,“歺”最上面的那一横仗着没人管它,肆无忌惮地越拉越长,逐渐侵入右边,压住了右边的“人”,变成了后来的“死”字。

“歺”最上面的那一横仗着没人管它,肆无忌惮地越拉越长,就变成了“死” | 东汉《曹全碑》拓片(局部)

歹:三字同形连连看现在我们大多数人面对“歹”字,可能只能读出dǎi这一个音。不过,从汉字系统来讲,“歹”至少有三个常见来源。

“歹”的三个常见来源 | 作者制

歺(è)

“歺”是现在大部分“歹字旁”的起源。除了“死”以外,像什么“残害弱者”的“残”,“殊为无耻”的“殊”,“积不善之家必有余殃”的“殃”,还有“殡”“殁”“殇”等一大堆不太吉利的常用字,里面的歹字旁其实都是“歺”。

《说文解字》对于“歺”的解释是:“歺,

骨之残也,从半‘冎’。”

”其实就是“列”(“裂”),“冎”是“骨”字的初文(就是说“骨”字最初写成“冎”,后人写得更复杂,变身成“骨”)。说白了就是:“歺”这个字很简单,就是把“冎”劈一半,剩一半。

《说文解字》的作者许慎,江湖人称“五经无双”,学问确实了得。而且此书“去古未远”,是我们了解汉字造字理据的重要参考资料。可是,具体到“歺”这个字,我们总难免感慨一句:他的脑洞未免有点大。

从《说文》小篆来看,“冎”的小篆字形是——

目测再怎么切一半也切不出“歺”的小篆字形[1]——

要是再上推到它们的甲骨文字形——

与——

它们之间的差距可就更远了。

现代文字学家裘锡圭老师考证后认为,“歺”的甲骨文字形是——

应该是铲子、铜锹一类的挖地工具。[2]不管挖地的技术有多强,挖地时总要切分土壤,所以“歺”作形旁时便有象征分离的潜质。

出于实实在在的表意需求,汉字中总要有偏旁表示破坏、伤害一类的意思。这口黑锅摆在这,早晚得有偏旁来背。而“歺”表示挖土工具,就是个非常理想的工具人字。

于是,从“分类”的意思进一步引申,“歺”成了与破坏、伤害、死亡一类的意思有关的偏旁部首。[3]“死”的左半边就是这么来的。

顺带一说,至今保留了“歺”的字形的“餐”字,它上边的(cán)——

就是挖掘、疏通一类的意思。在“餐”字里,这个字是个声旁。

(liè)

还有少数的“歹字旁”与“歺”没有关系,比如“列”和包含“列”的那些字。“列”字里的“歹”最初应该写成——

我们暂时还不知道这个字是怎么造出来的。现代文字学家蒋玉斌老师在甲骨文中找到了两句“

风”,对应着传世文献中的“烈风”,译成现代汉语就是狂风。[4]

在古人眼里,“烈风”不止是一种自然现象。《论语·乡党》中说孔子“迅雷风烈,必变”,碰到狂风、响雷就要“变”。具体怎么变呢?

《礼记·玉藻》给咱们举了个例子:“若有疾风、迅雷、甚雨,则必变。虽夜必兴,衣服、冠而坐”。躺在床上睡大觉,忽闻雷声夺命call。马上起来穿正装,争分夺秒快坐好。古人觉得,这样才足以体现对老天爷的恭敬。

古人觉得,这样才足以体现对老天爷的恭敬 |《古逸丛书三编》影印淳熙四年抚州公使库刊本《礼记》书影

“歺”和这个字——

的来源不同,不过在后世文字里,一点一点混为一谈,大部分时候都变成了“歹”字旁。不过“歹徒”的“歹”却和它们俩都没关系。

歹(dǎi)

读dǎi 的“歹”属于汉字大家族里的年轻一代。过去有的文献认为,“歹”最早出现在一千一百多年以前的残唐、五代时期。[5]

在文字的世界里,按说这已经算是相当年轻了,毕竟咱们日常接触的绝大多数汉字,追根溯源的话,动不动就有两三千年的历史。可是大部分学者还是觉得,“歹”字还可以更年轻一些,最早也只能推到距今不足八百年的南宋末年。[6]

一般认为,“歹”本来是从蒙古语借来的单词。[7][8][9]南宋时期有个人叫彭大雅,他出使蒙古以后写了本书叫《黑鞑事略》。书里记录,蒙古人“言及饥寒艰苦者,谓之‘䚟’(dǎi)”。书中还有一条注释:“䚟者,不好之谓。”简单来讲:蒙古人嘴里的“䚟”就是“不好”的意思。

“䚟”是个生僻字,其实原本是角的意思,读起来和“歹”同音。当然,用在这里只是一个记音字。就好像有人把English写成“英格力士”,这和“大力士”的本义没什么关系。

到了元朝以后,那个表示“不好”的蒙古语单词很快就完全融入了汉语大家庭,就连《大宋宣和遗事》《新编五代史平话》这种非常接地气的通俗文学作品中,都有了它的身影。

那么,古人为什么非要把这个词写成“歹”呢?学者们有一个大胆的猜想:“歹”的字形很可能来自藏文字母“ད”。[7][8][9]

“歹”字一开始一般写成——

和ད比长相,确实很像一家人。除了长得像,读音也有关系,ད这个字母的发音正好就是汉语拼音方案的d。您说巧不巧?

当然,做血缘鉴定,要想定案,不能只靠这些表面上的相似性,关键还得看意思。可ད只是个字母嘛,字母能有什么意思呢?关于这个问题,学者们也有个猜想。

我们知道,最开始的时候,蒙古是没有文字的。很多蒙古人都喜欢用藏文。后来忽必烈让人创造八思巴字母,依据的就是藏文。所以就有学者猜测,也许在八思巴文普及开以前,蒙古人也曾用单个藏文字母ད来代表那个表示不好的词。[10]

忽必烈让人创造八思巴字母,依据的就是藏文 | Wikipedia

这个用法流传到汉地,就变成了——

这种猜测存在一些旁证,不过到目前为止,证据还不算完全充分。所以这个问题还需要学者们继续探索。

按照这种主流看法,

的字形来自字母,长得确实有点怪怪的。正好,汉字中有个长得差不多的常用偏旁写作“歹”。受其影响,古人笔下的这个字就慢慢变成了“歹”。

“歹”只有四画,写起来很省事,而“䚟”的笔画要多上好几倍,于是受到了嫌弃,到了现代已经没多少人认识了。不过,考虑到“歹”的意思是“不好”,大概“䚟”字也不会为此而伤心吧。

匕:一个“人”字七十二变前面写了这么多,重点都在讲“死”字左边的“歹”是什么、不是什么。现在我们再回过头来看右边那个“匕”。

咱们一开头引用的《说文解字》已经说了,这个“匕”也不是现在那个单写的“匕”,而是“人”的变形。

现代汉字中,“人”字旁擅长七十二变,花样很多。如果人字旁待在字形的右半边,往往会变成“匕”或者“七”。

比如说“北”“比”和“化”这三个字,它们仨的左右两边其实都是“人”。其中“北”是背对背的两个人(也就是“背”,现代的“背”字是从“北”分化出来的);“比”是反过来,一个人面向另一个人的后背(借由跟从表示亲密);“化”很奇怪,它是一正一反,屁股对着屁股,腿贴着对方后背的两个“人”(传统上有人认为“化”是生下一个头下脚上枕前位的小宝宝,不过现在一般觉得这个字没这么复杂,就是把“人”正正反反写一写体现千变万化而已)。

甲骨文中的“北”“比”和“化”字 | 作者绘

总结下来,“死”的左边是表示伤害或死亡的“歺”,右边是个“人”。

要知道,人受伤害便可能会死。

参考文献

[1] 林义光《文源》(上海:中西书局.2012: 140. )

[2] 裘锡圭《公盨铭文考释》,见《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》(上海:复旦大学出版社.2012: 149. )

[3] 季旭升《说文新证》(福州:福建人民出版社.2010: 340.)

[4] 蒋玉斌 《释甲骨文“烈风”——兼说“”形来源》,见《出土文献与古文字研究》(2015(00):87-92. )

[5] 徐时仪《古白话词汇研究论稿》(上海:上海教育出版社.2000: 140.)

[6] 蒋冀骋《敦煌文献研究》(长沙:湖南师范大学出版社.2005: 225-226.)

[7] 徐复 《歹字源出藏文说》,见《徐复语言文字学丛稿》(江苏:江苏古籍出版社.1990: 12-13.)

[8] 徐复 《歹字形声义及其制作年代》,见《徐复语言文字学丛稿》(江苏:江苏古籍出版社.1990: 26-29.)

[9] 李思纯《说歹》,见《江村十论》(上海:上海人民出版社.1957: 24-35.)

[10] 霍帆 《现代通用汉字源流研究》(南开大学博士学位论文,2019:121 .)

作者:清洁工

编辑:八云

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com

“死”字里有个“夕”,是不是“夕”多了就会害死人?

汉字有三千多年的历史,光看现代字形往往看不出造字的理据。

就拿“死”字举个例子:一个“一”;一个“夕”;再加一个“匕”。

开开脑洞,“匕”也许是杀人的匕首吧;可“一”和“夕”为啥也能表示死呢?难道说,不仅“夕”多了会拼死人,一个“夕”也这样危险吗?

其实,如果我们追溯“死”字的历史,就会知道,这个字其实没有“夕”,也没有“匕”。它本来是左右结构的字,左边其实是一个“歹”,右边是一个“人”。

这里的“歹”念è,单写的话应该写成“歺”。许慎《说文解字》对“死”的字形解释就是“从‘歺’、从‘人’”。

许慎《说文解字》对“死”的字形解释就是“从‘歺’、从‘人’” | 汲古阁本《说文解字》书影

蓝框框里的都是“死”。显而易见,在小篆时代,“死”还是个左右结构的字。后来,“歺”最上面的那一横仗着没人管它,肆无忌惮地越拉越长,逐渐侵入右边,压住了右边的“人”,变成了后来的“死”字。

“歺”最上面的那一横仗着没人管它,肆无忌惮地越拉越长,就变成了“死” | 东汉《曹全碑》拓片(局部)

歹:三字同形连连看现在我们大多数人面对“歹”字,可能只能读出dǎi这一个音。不过,从汉字系统来讲,“歹”至少有三个常见来源。

“歹”的三个常见来源 | 作者制

歺(è)

“歺”是现在大部分“歹字旁”的起源。除了“死”以外,像什么“残害弱者”的“残”,“殊为无耻”的“殊”,“积不善之家必有余殃”的“殃”,还有“殡”“殁”“殇”等一大堆不太吉利的常用字,里面的歹字旁其实都是“歺”。

《说文解字》对于“歺”的解释是:“歺,

骨之残也,从半‘冎’。”

”其实就是“列”(“裂”),“冎”是“骨”字的初文(就是说“骨”字最初写成“冎”,后人写得更复杂,变身成“骨”)。说白了就是:“歺”这个字很简单,就是把“冎”劈一半,剩一半。

《说文解字》的作者许慎,江湖人称“五经无双”,学问确实了得。而且此书“去古未远”,是我们了解汉字造字理据的重要参考资料。可是,具体到“歺”这个字,我们总难免感慨一句:他的脑洞未免有点大。

从《说文》小篆来看,“冎”的小篆字形是——

目测再怎么切一半也切不出“歺”的小篆字形[1]——

要是再上推到它们的甲骨文字形——

与——

它们之间的差距可就更远了。

现代文字学家裘锡圭老师考证后认为,“歺”的甲骨文字形是——

应该是铲子、铜锹一类的挖地工具。[2]不管挖地的技术有多强,挖地时总要切分土壤,所以“歺”作形旁时便有象征分离的潜质。

出于实实在在的表意需求,汉字中总要有偏旁表示破坏、伤害一类的意思。这口黑锅摆在这,早晚得有偏旁来背。而“歺”表示挖土工具,就是个非常理想的工具人字。

于是,从“分类”的意思进一步引申,“歺”成了与破坏、伤害、死亡一类的意思有关的偏旁部首。[3]“死”的左半边就是这么来的。

顺带一说,至今保留了“歺”的字形的“餐”字,它上边的(cán)——

就是挖掘、疏通一类的意思。在“餐”字里,这个字是个声旁。

(liè)

还有少数的“歹字旁”与“歺”没有关系,比如“列”和包含“列”的那些字。“列”字里的“歹”最初应该写成——

我们暂时还不知道这个字是怎么造出来的。现代文字学家蒋玉斌老师在甲骨文中找到了两句“

风”,对应着传世文献中的“烈风”,译成现代汉语就是狂风。[4]

在古人眼里,“烈风”不止是一种自然现象。《论语·乡党》中说孔子“迅雷风烈,必变”,碰到狂风、响雷就要“变”。具体怎么变呢?

《礼记·玉藻》给咱们举了个例子:“若有疾风、迅雷、甚雨,则必变。虽夜必兴,衣服、冠而坐”。躺在床上睡大觉,忽闻雷声夺命call。马上起来穿正装,争分夺秒快坐好。古人觉得,这样才足以体现对老天爷的恭敬。

古人觉得,这样才足以体现对老天爷的恭敬 |《古逸丛书三编》影印淳熙四年抚州公使库刊本《礼记》书影

“歺”和这个字——

的来源不同,不过在后世文字里,一点一点混为一谈,大部分时候都变成了“歹”字旁。不过“歹徒”的“歹”却和它们俩都没关系。

歹(dǎi)

读dǎi 的“歹”属于汉字大家族里的年轻一代。过去有的文献认为,“歹”最早出现在一千一百多年以前的残唐、五代时期。[5]

在文字的世界里,按说这已经算是相当年轻了,毕竟咱们日常接触的绝大多数汉字,追根溯源的话,动不动就有两三千年的历史。可是大部分学者还是觉得,“歹”字还可以更年轻一些,最早也只能推到距今不足八百年的南宋末年。[6]

一般认为,“歹”本来是从蒙古语借来的单词。[7][8][9]南宋时期有个人叫彭大雅,他出使蒙古以后写了本书叫《黑鞑事略》。书里记录,蒙古人“言及饥寒艰苦者,谓之‘䚟’(dǎi)”。书中还有一条注释:“䚟者,不好之谓。”简单来讲:蒙古人嘴里的“䚟”就是“不好”的意思。

“䚟”是个生僻字,其实原本是角的意思,读起来和“歹”同音。当然,用在这里只是一个记音字。就好像有人把English写成“英格力士”,这和“大力士”的本义没什么关系。

到了元朝以后,那个表示“不好”的蒙古语单词很快就完全融入了汉语大家庭,就连《大宋宣和遗事》《新编五代史平话》这种非常接地气的通俗文学作品中,都有了它的身影。

那么,古人为什么非要把这个词写成“歹”呢?学者们有一个大胆的猜想:“歹”的字形很可能来自藏文字母“ད”。[7][8][9]

“歹”字一开始一般写成——

和ད比长相,确实很像一家人。除了长得像,读音也有关系,ད这个字母的发音正好就是汉语拼音方案的d。您说巧不巧?

当然,做血缘鉴定,要想定案,不能只靠这些表面上的相似性,关键还得看意思。可ད只是个字母嘛,字母能有什么意思呢?关于这个问题,学者们也有个猜想。

我们知道,最开始的时候,蒙古是没有文字的。很多蒙古人都喜欢用藏文。后来忽必烈让人创造八思巴字母,依据的就是藏文。所以就有学者猜测,也许在八思巴文普及开以前,蒙古人也曾用单个藏文字母ད来代表那个表示不好的词。[10]

忽必烈让人创造八思巴字母,依据的就是藏文 | Wikipedia

这个用法流传到汉地,就变成了——

这种猜测存在一些旁证,不过到目前为止,证据还不算完全充分。所以这个问题还需要学者们继续探索。

按照这种主流看法,

的字形来自字母,长得确实有点怪怪的。正好,汉字中有个长得差不多的常用偏旁写作“歹”。受其影响,古人笔下的这个字就慢慢变成了“歹”。

“歹”只有四画,写起来很省事,而“䚟”的笔画要多上好几倍,于是受到了嫌弃,到了现代已经没多少人认识了。不过,考虑到“歹”的意思是“不好”,大概“䚟”字也不会为此而伤心吧。

匕:一个“人”字七十二变前面写了这么多,重点都在讲“死”字左边的“歹”是什么、不是什么。现在我们再回过头来看右边那个“匕”。

咱们一开头引用的《说文解字》已经说了,这个“匕”也不是现在那个单写的“匕”,而是“人”的变形。

现代汉字中,“人”字旁擅长七十二变,花样很多。如果人字旁待在字形的右半边,往往会变成“匕”或者“七”。

比如说“北”“比”和“化”这三个字,它们仨的左右两边其实都是“人”。其中“北”是背对背的两个人(也就是“背”,现代的“背”字是从“北”分化出来的);“比”是反过来,一个人面向另一个人的后背(借由跟从表示亲密);“化”很奇怪,它是一正一反,屁股对着屁股,腿贴着对方后背的两个“人”(传统上有人认为“化”是生下一个头下脚上枕前位的小宝宝,不过现在一般觉得这个字没这么复杂,就是把“人”正正反反写一写体现千变万化而已)。

甲骨文中的“北”“比”和“化”字 | 作者绘

总结下来,“死”的左边是表示伤害或死亡的“歺”,右边是个“人”。

要知道,人受伤害便可能会死。

参考文献

[1] 林义光《文源》(上海:中西书局.2012: 140. )

[2] 裘锡圭《公盨铭文考释》,见《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》(上海:复旦大学出版社.2012: 149. )

[3] 季旭升《说文新证》(福州:福建人民出版社.2010: 340.)

[4] 蒋玉斌 《释甲骨文“烈风”——兼说“”形来源》,见《出土文献与古文字研究》(2015(00):87-92. )

[5] 徐时仪《古白话词汇研究论稿》(上海:上海教育出版社.2000: 140.)

[6] 蒋冀骋《敦煌文献研究》(长沙:湖南师范大学出版社.2005: 225-226.)

[7] 徐复 《歹字源出藏文说》,见《徐复语言文字学丛稿》(江苏:江苏古籍出版社.1990: 12-13.)

[8] 徐复 《歹字形声义及其制作年代》,见《徐复语言文字学丛稿》(江苏:江苏古籍出版社.1990: 26-29.)

[9] 李思纯《说歹》,见《江村十论》(上海:上海人民出版社.1957: 24-35.)

[10] 霍帆 《现代通用汉字源流研究》(南开大学博士学位论文,2019:121 .)

作者:清洁工

编辑:八云

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com