本文目录一览:

《凶年》:美剧《火线》的原著,写出了警匪剧也拍不出的现实

说起最具影响力的美剧,估计很多人会提起《火线》。2019年9月,英国《卫报》评选21世纪100部最佳电视剧,《火线》名列第2位。这部讲述美国警察与犯罪团伙间交锋的故事,在美国在巴尔的摩市实地取景,而前资深记者、原著作者大卫·西蒙担任制片人兼领衔编剧。

美剧《火线》的故事,改编自大卫·西蒙的犯罪纪实文学《凶年》。作者用纪实手法,根据自己1988年以实习警察身份深入警局一整年的调查报道写就这本书,对于美国的社会犯罪现象以及警察的执法行为做了真实披露,因而获得1992年度爱伦·坡最佳真实罪案奖。

欢迎大家持续关注“评审团”,我们将不间断地为大家送上最新鲜的阅读体验。书评君期待,在这个新栏目下,向所有人提供关于阅读的优质评价,也同新的优秀“书评人”共同成长。

The Jury of Books

评审团

本期书目

《凶年》(全2册)

著者:[美]大卫·西蒙

译者:徐展雄

版本:上海译文出版社 2021年4月

作者简介:

大卫•西蒙(Simon D.),美国著名电视剧监制、编剧及作家。前《巴尔的摩太阳报》记者。他的纪实作品《凶年》荣获1992年度爱伦•坡最佳真实罪案奖。根据《凶年》改编的《凶案组:街头生活》和《火线》都成为了经典剧集,被誉为美剧黄金时代的代表作,彰显了美剧在文学性及社会批评方面的可能性。

评审员 001

blue sky

警匪剧也拍不出的现实

读完《凶年》恰逢弗洛伊德案件审理期间。明尼阿波利斯市警察德里克.肖万跪压的镜头成为美国种族矛盾集中爆发的导火索。虽然肖万被判刑三十年,但这仍然不能掩盖美国警察暴力执法现实。最近美国亚裔被袭击事件中警察的不作为,甚至连州检察官也被强制拦截盘问仅仅因为对方是黑人。自己一直不停地思考:为什么美国警察永远表现不出美剧中的一流装备,破案神速?

直到《凶年》这本书的出现,让我们这些外国读者以更微妙的视角重新审视撕裂的美国社会下真实的警察生活。

大众眼里的美国警察,都是《csi》,《识骨寻踪》这样有特点的全能人。那些像《黑钱胜地》中的污点警察也是存在,不过这些人物只是推动剧情发展的工具人。

《凶年》以巴尔的摩某个凌晨的犯罪现场开始,一切是非常平常的场面:骂脏话的警察,意义不明的线索,没有证明自己办案能力的警探。很快,读者便被卷入作者大卫.西蒙密集又生动的叙述中。踏入巴尔的摩警局大门,闻到混着披萨和石棉的怪味,听着羊叫一般的电话响,漫不经心地将下一个任务记到卡片上。

1984年,西蒙作为《巴尔的摩太阳报》的记者来到当地警局凶案组,以实习警探的身份进行了一年的跟踪观察。他跟探员们通宵值班,一起出警,凑在门缝边记录审讯过程。

正如和西蒙一起共事的凶案组警察特督特里.麦克拉尼后来回忆的那样,警局里所有的人只是把西蒙当成一个玩具。后来因为繁忙的公务以及专业的不同让西蒙如同墙上的苍蝇,不动声色地捕捉到凶案组的混乱。

因此,在西蒙的笔下,csi中的指纹,纤维,弹道分析等在电视剧里带来突破的东西只是辅助的工具。这里的法医连同解剖都要参考警长的意见,因此常常因为结论同警长吵架。在他们眼里,尸体不会说话,证物不会作证。一切都需要靠侦探们的经验和演绎推理。可是不是每个人都是福尔摩斯。

而和任何职场一样,警局里也有各种各样的潜规则。影视作品如《基本演绎法》中的贝尔警探可以专注搜集证据,格雷森警监只关心案件是否尽快破案。各路人马分工明确,全力破案。实际上 巴尔的摩警察局长的首要任务是保证市长的政治任务,那如何保证破案率?当年的破案率较高,就把去年12月的案件移到次年一月。而如果破案太少,主管在次年会给出2-3周全力侦破12月的案件补到之前的案件上。

最重要的是,不是每个案子都是完美解决以及全力以赴地破案。一个警探除了每年九到十起凶杀案,还有几十起重伤案和两起积案。以及不达标破案率就要降职的困境。这和上班族的本质没有区别。而且部分案件因为线索太少成为永久的悬案,被放入档案室或者桌子角落渐渐遗忘。贯穿全书的捕鱼人案件以及酒吧女被撞案件。都被永久放入档案室中,成为每个警探心中永远的痛。

综上所述,影视剧中使用各种高科技装备寻找蛛丝马迹的全能警察全力破获案件为社会伸张正义的画面,只不过是一种美好的幻想罢了。背后也反映出来美国警察的心有余而力不足的无奈和心酸。这是美剧永远也表现不出来的。

阅读评分:10分(满分10分)

评审员002

Klein vandenLand

凶案组办案手册第十条规律:世界上的确有完美谋杀

完美谋杀,也即破不了案的谋杀。没有凶器,没有物证,没有目击证人,没有嫌疑人,从一开始就毫无头绪,破案概率随时间趋近于零,警探不得不以“或许会接到匿名举报电话”聊以自慰,或寄希望于凶手良心发现写下证词。大卫·西蒙驻扎在巴尔的摩市警察局凶案组的一年里学到的第十条规律,正是来源于凶案组面临的日常。

这里不是苏格兰场,你见不到风度翩翩的侦探与精神抖擞的助手的cp组合。这里的日常包括,警探们的脏话连篇和昼夜颠倒,警局的层级结构权力斗争,走低的破案率,无聊的案件,愚蠢的陪审团,还有生活自带的接近于变态的幽默感。

在一个12月,为了获取证据,警探们克服了信仰和道德障碍,下地掘尸。一番手忙脚乱后,成功将尸体抬下山送去解剖,还灰头土脸着的他们接到了法医的电话。

“警长,我有一条好消息,一条坏消息。”

“先说好消息。”

“尸检很成功。”

“坏消息呢?”

“我们挖错了人。”

大卫·西蒙会承认,哪怕是一位作家编剧,也需要惊人的想象力和娱乐精神才能编出如此荒谬的桥段。所幸他只需忠实记录那些已足够有戏剧性的见闻。完成《凶年》后,他受邀写了第二本,卖出了影视版权,又自己写起了剧本。他收到了一些来自本地的敌意,但更广泛的赞美纷至沓来。《凶年》获得“爱伦·坡最佳真实罪案奖”,根据《凶年》改编的《火线》则被很多人认为是“有史以来最伟大的美剧”。

相较于《火线》,《凶年》的视角单一,专注于警探。大卫在书的开端就已指出了凶案组的软肋:警探们只能对单起案件做出反应,既无法看清全部真相,更没有能力破解全局。因此,《火线》中以一个街角的买卖纵向牵动了警局、法院、政府,横向涉及港口、教育、新闻和城市管理这种全景式的展开,是没有在书中出现的。

有增则有减,《凶年》对行业规则的深入讨论,则是《火线》缺失的。书中的每一章,大卫都会在案件发展间隙自然而然地嵌入对特定话题的大段阐述。一些话题是没有观众愿意看但对于警探而言十分重要的琐碎,例如,加班费限额(某种意义上的最高工资)如何影响了破案质量,警探们如何通过操纵破案时间以完成年度KPI。另一些则试图纠正普通人从屏幕上学来的破案“知识”。比方说,第八章里大卫用了三页纸来解释人中弹会怎样(反正不会像电影里那样立刻倒地),然后聊起尸检法医的工作流程,接着,是我最喜欢的部分——争议话题。

在“死亡超市”中看尸体看到麻木的警探们如何给自己建立起心理防线而不至于发疯?警察动用致命武器的瞬时决定完全是主观的,事后如何问责?米兰达警官和律师是保护嫌疑人还是保护罪犯?陪审团制度是否是个灾难?

从大卫的讨论中可以看出他明显的警探视角。这也很自然。这一年里他起先是被当作玩具备受欺凌,最后被当作警探的一员,接受指令将一位公民按在车身上拙劣地搜了身。他观察警探们,接受他们的嘲弄,从他们那儿学会了酗酒和脏话,见证了他们的生活变迁,在缘分散尽后,大卫仍然说,他爱他笔下的警探们。

我们或许不会像他一样爱上警探们,但可以相信,只要地上躺着一具尸体,无论男女黑白地位高低,无论是否完美谋杀,警探们会继续像书中那样,公平一致地对待它。

阅读评分:9分(满分10分)

评审员003

迪潘

观察警探的日常,极其鲜活的现实质感

《凶年》是关于美国巴尔的摩警局凶案组在1988年这一整年的活动的记录。这一年,巴尔的摩每三天就会有两人死于非命,本书忠实记录了凶案组警探们的工作经历,他们的自信、困惑乃至绝望,对正义的坚定信念和与同袍朝夕相处的感情,也呈现了与之相关的媒体、法庭、警局等等体制运作的法则。

《凶年》具备了某种长篇现实主义小说的野心和格局,它从未刻意去渲染犯罪分子如何穷凶极恶,警探又如何骁勇善战,从而营造出一种正邪对抗式的好莱坞警匪片套路(作者在行文中多次嘲讽好莱坞电影的误导性)。它并不是以单个案件为单元而结构全篇,而是以日记体的形式,平缓地推进,直到完结。这个结构本身即放弃了“福尔摩斯探案”式的类型小说所带来的惊悚悬疑感,《凶年》不强调某一时刻具有的所谓“决定性”作用,它是层层累积的,反高潮的。

对廉价趣味的舍弃,使得《凶年》极大地逼近了文学反映现实的限度——这正是警局工作的常态,几乎所有的警探都同时处理着几起凶案,案件侦破常常被繁琐的事务、警局内部的权力斗争等打乱;只有不到三分之二的案件最终能告破,其他的案件,因为种种原因,只能变成厚厚的卷宗被束之高阁。本书贯穿始终的少女拉脱尼亚·金·瓦伦斯被奸杀一案即是如此,尽管它成为“红球”案件(指广受舆论关注的案件),尽管主责警探在这一年里反复取证,推演案情,审讯嫌疑人,但不幸的是,没有足够的证据使正义得以伸张。事实就是这样,正义不会迈着小碎步跑来,它常常缺席。

《凶年》“贴身观察”警探们的工作日常,呈现出极其鲜活的现实质感。行业中的“黑话”俯拾皆是,警探们“残忍”且政治不正确的言论也不少见,比如开尸体的玩笑(伤口流血称为“漏气”,解剖尸体称为“用餐”),对黑人的带有种族歧视色彩的用语,对女性的大男子主义的言语等等,以及几乎每页都有的粗口,这些共同构成作品的现实主义基调。

巴尔的摩警局凶案组的成员们,是一群英勇的凡人,做着西西弗斯式的工作,他们设法使城市免于继续堕落,有时候努力会有成效,但从根本上,他们无能为力。《凶年》正文结束后的附言中悲哀地写道:

“去年(1990年),数字……达到了近二十年的最高值。1991年1月,巴尔的摩凶案组平均每天都会接到一起凶杀案。”

阅读评分:8.5分(满分10分)

综合意见

综合评审员的意见,《凶年》得到了9.2分(满分10分)的评价。《凶年》是一部犯罪纪实文学,作者在写作前用了一年的时间深入警局调查。真实是第一位的,在这一点上,《凶年》和犯罪小说是不同的。正如几位评审团所说,相比起悬疑的氛围、精巧的推理和戏剧化的情节,《凶年》更凸显美国警探真实的工作日常,他们和普通人一样,也会感到心有余而力不足,也会有无法破案时的无奈和心酸。

你们如何看待这本书呢?觉得评审团的意见如何?欢迎在留言区留下你的鼓励与批评!

作者 | 各位评审员

编辑 | 李永博 申婵

校对 | 柳宝庆

明朝士子争着入仕,背后原因竟然如此

大家都知道,明朝处理贪官的法律是极其严苛的,动辄斩首剥皮。而同时呢,明朝官员的俸禄又是特别低的,当官的不贪墨点钱粮可能连老婆孩子都养不活了。那么问题来了,既然做官这么惨,那为什么那么多人还削尖了脑袋往官场钻,这个原因其实很简单,因为普通老百姓的生活更惨,这不只是明朝一个朝代,而是中国古代所有的朝代,他们普通老百姓都是这样的生活,我们看那么多历史的书就发现,在中国几千年的历史进程中,饥饿,是普通百姓的生活常态,正所谓:兴,百姓苦,亡,百姓苦。在封建朝代里,国家兴亡与否,百姓一样的困苦,无非是活下去,与活不下去的区别,活下去便是一个王朝的太平盛世,活不下去,便是另一个王朝的崛起。

这一点我们可以根据孟子他老人家的一句话窥得全貌:乐岁终身饱,凶年免于死亡,意思就是:在丰收的年成里,百姓全年可以吃饱,在灾荒之年里,百姓不至于丢掉性命。

但是在古代,大家都知道,不止战乱频繁,并且不靠谱的皇帝也特别多,那种乐岁终身饱的所谓盛世是很少见的。绝大多数时间,普通百姓过的都是在温饱线上挣扎求生的日子,所以我们现在看到一个新鲜的物种,潜意识里一般先蹦出来的就是,这个能吃吗?网上经常有人开玩笑说嘛,说我们是一个用嘴去探索世界的民族,当然这是一种玩笑话,但其实背后的逻辑,是很残忍的,这样的原因有很多,譬如不稳定的季风性气候,人口密度过大,以及地主和官僚阶级的剥削等等。

在古代历史上大多数时间,百姓不仅吃不饱饭,地位还特别低下,九州之长是为牧,就是管理者,民众就是牛羊,连皮带毛,甚至骨头和放出来的血,都归牧民所有,在统治阶级的眼里,民众就是他们圈养的资源,或者是用刀剑猎获所得的牛羊,在这种体制和社会文化里,无论俸禄有多低,读书当官都是成本最低,效益最高的一种投资,只要考得好就能混进体制内,变为管理层,不止社会地位大幅提升,还能有各种捞钱的机会,而且古代当官虽然有危险,但是又不像杀人放火,起兵造反,不仅风险大,成本高,成功率还特别低,所以明初的学子们,明知道官不好做,是个高危行业,但仍然没完没了的去挤入仕的独木桥,读书人最根本的目的就是:货于帝王家,求得荣华富贵。不像现在社会,当官的主旨根本就是为人民服务。

在这种社会情况下,朱元璋发挥了勤俭节约的农民本性,拼命的压价,玩起了低薪招聘的套路,并且朱元璋为了加强皇帝的权力,连宰相都给废除了,直接改变了历史的进程,以前,天下虽然是皇帝的,但皇帝本身一般是既得利益群体的代表,大家理论上来说是利益共享,一起搞钱,所谓王于马,共天下,与士大夫共治天下。到了朱元璋这里,就没这个规矩了,天下就是我老朱家的,和你们士大夫集团,没啥关系了,这一点可以从他对官僚集团的态度上看得出来,动不动就在朝堂上把当官的衣服给扒了,当众打屁股,是谓廷杖,并且给老朱家宗室的口粮,也远超官员。官员们只能抱团取暖,大家对彼此的行径都睁一只眼闭一只眼,谁的屁股底下都不太干净,所以这就导致了,明朝中后期的官僚集团特别团结和强大,明朝末年,崇祯皇帝甚至哀求大臣们能否捐点银钱作为军饷,对抗李自成的农民起义军,而大臣们都一个个哭着喊着没钱,崇祯拿他们是一点办法没有,明王朝对官员刻薄最终延伸到官员对底层民众淡薄,这也是明王朝灭亡的原因之一。

江西古墓发现46名赤身陪葬的少女,打开棺椁之后,专家背后发凉

引言中国是一个有着5000多年辉煌历史的文明古国,优秀的传统文化如同火炬一般,照亮了中华儿女前进的道路。仁义礼智信的道德准则至今仍被人们遵守。敬天法祖的哲学思想让人时刻重视自然界的运行规律。在古代,由于种种原因也存在一些腐朽、落后的文化。《新序·杂事二》里记载了一句话:“凶年饥岁,士糟粕不厌,而君之犬马有余谷粟”。糟粕原来指的是酿酒后剩余的粮食渣子,是一种糟糠之物。后来世人又把不合理、不健康的文化称之为糟粕,意喻对人无用且有危害的东西。古代文化之中就存在着一些糟粕。

01众所周知,儒家思想自汉武帝时就是主流思想。而儒家思想中的仁孝理念对当时的人们产生了巨大的影响。且不论孝悌的合理取度,单是这种强制遵守的生存规则就已经压抑了人性。24孝的故事广为流传,甚至成了典范。可24孝中部分为了达到孝悌而不择手段,甚至残害生命的做法违背了基本的人伦准则!再者,在古代人们的内心中,存在着一些不科学的思想。人们把人生命运以及国家前途寄托在根本不存在的意识当中。

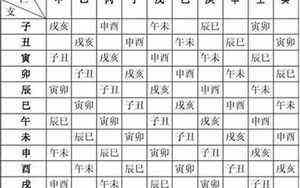

例如结婚生子,家长会测算双方的生辰八字,阴阳五行,倘若无法匹配,那么这桩婚姻就无法举行。其次,父母之命、媒妁之言的包办婚姻同样也对恋爱与婚恋造成了无可抗拒的影响。在这些糟粕之中,古代部分地区和时段用活人祭祀和陪葬的制度,是最让人难以接受的。它将人性的摧残,将人们腐朽、堕落、自私的心理完全展现在世人面前。在江西的古墓之中就发现46名赤身陪葬的少女,当考古人员打开棺椁之后,不禁倒吸一口冷气。面对此情此景,专家背后发凉。

02孔子曾提出过“始作俑者”这个词汇,用来暗指活人殉葬的无德制度。在古代,达官贵人家财万贯,地位显赫。在这个基础上他们会购买一系列的奴仆,也称家奴。这些人是用钱财买来的,却不被看作是人,而是被主人当做了自己的财产。当主人去世后,这些人就很有可能被当做陪葬品埋入墓中。

在江西靖安境内的一处农村一些考古队员发现了一座时代久远的墓葬。经过考察,发现其年代是2000多年前的周代。这座墓葬在一个小山坡上,看起来并不起眼。可是小山坡下却暗藏玄机。当考古人员打开封土堆后,才看清墓葬的大致形状。原来,封土堆下是一个大圆圈。而在圆圈的正下方,是一个长方形的墓坑。墓坑并不平整,据测绘显示,墓坑底部东南方向较高,北部较低。墓坑内有着大小不一的47具棺材。数量甚多的棺木引来了专家的好奇,纷纷猜测会不会是某个王侯的埋身之处。考古队员来不及歇息,急忙进行抢救性的发掘。

03发掘与研究同步进行,随着墓坑的清理完毕,这座两千多年的墓葬也随即呈现在世人面前。专家对这座墓葬充满期待,它不仅年代久远,而且它的保存程度较好,又是集体埋葬,具有重要的历史意义。在众人的期待下,开棺工作有条不紊地进行。而当棺材全部打开后,所有人的脸色都变了。在47具棺木内,除了墓主人以外,其余都是陪葬的年轻女子。这些女子看起来并不是自然死亡,她们有的身材佝偻,有的头东脚西,似乎生前经历了巨大的痛苦。令人气愤的是,这些女尸竟然是赤身被扔进了棺材中。

专家在对遗骨进行科学检测后,得出了一个重要的结论。这些女人全都死于非命。在棺中发现的瓜子中检测出了有毒物质。而这些女人似乎吃了这些瓜子,被活活毒死,所以死相惨烈。据推断,这些女人应该都是墓主人家的仆人,从事纺织工作。在主人死后,骗她们吃下了含有剧毒的瓜子,纷纷死去。

结语殉葬制度是糟粕文化中的糟粕,应当被世人唾弃。无论是身世显赫还是家财万贯,都应对生命持有敬畏之心。幸运的是我们身边的每个人现在都不会遭受这种没有人性的对待。

参考文献:

《新序·杂事二》

《孟子·梁惠王》

图片来源于网络,如有侵权,请联系我立即删除,谢谢!

高考课内文言文重点句子翻译6《齐桓晋文之事》

1、齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?”

——齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,(我)可以听听吗?”

2、孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎?”

——孟子回答说:“孔子的弟子之中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世失传了。我没有听说过这事。(如果)不能不说,那么还是说说行王道的事吧!”

3、曰:“保民而王,莫之能御也。”

——(孟子)说:“使人民安定才能称王,没有人可以抵御他。”

4、王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。”

——您说:“放了它!我不忍看到它那恐惧战栗的样子,这样没有罪过却走向死地。”

5、对曰:“然则废衅钟与?“曰:‘何可废也?以羊易之。’不识有诸?”

——(那人问)道:“既然这样那么,废弃祭钟的仪式吗?”你说:“怎么可以废除呢?用羊来换它吧。”’不知道有没有这件事?”

6、曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。”

——(孟子)说:“这样的心就足以称王于天下了。百姓都认为大王吝啬。我诚然知道您是于心不忍。”

7、王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

——(齐宣王)说:“是的。的确有这样(对我误解)的百姓。齐国虽然土地狭小,我怎么至于吝啬一头牛?就是不忍看它那恐惧战栗的样子,这样无罪却走向死地,因此用羊去换它。”

8、曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”

——(孟子)说:“您不要对百姓认为您是吝啬的感到奇怪。以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果痛惜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?”

9、王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。”

——齐宣王笑着说:“这究竟是一种什么想法呢?(我也说不清楚),我(的确)不是吝啬钱财而以羊换掉牛的,(这么看来)老百姓说我吝啬是理所应当的了。”

10、曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。

——(孟子)说:“没有关系,这是体现了仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。

11、王说,曰:“诗云:‘他人有心,予忖度之。’──夫子之谓也。

——齐宣王高兴了,说:“《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’──说的就是先生您这样的人啊。

12、夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。

——我这样做了,回头再去想它,却想不出是为什么。先生您说的这些,对于我的心真是有所触动啊!”

13、曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎?”

——(孟子)说:“(假如)有人报告大王说:‘我的力气足以举起三千斤,却不能够举起一根羽毛;(我的)眼力足以看清鸟兽秋天新生细毛的末梢,却看不到整车的柴草。’那么,大王您相信吗?”

14、“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?

——“如今您的恩德足以推及禽兽,而老百姓却得不到您的功德,却是为什么呢?

15、然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

——这样看来,举不起一根羽毛,是不用力气的缘故;看不见整车的柴草,是不用目力的缘故;老百姓没有受到保护,是不肯布施恩德的缘故。所以,大王您不能以王道统一天下,是不肯干,而不是不能干。”

16、曰:“不为者与不能者之形,何以异?”

——(齐宣王)说:“不肯干与不能干在表现上怎样区别?”

17、曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。

——(孟子)说:“(用胳膊)挟着泰山去跳过渤海,告诉别人说:‘我做不到。’这确实是做不到。为长辈弯腰作揖,告诉别人说:‘我做不到。’这是不肯做,而不是不能做。

18、故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。

——大王所以不能统一天下,不属于(用胳膊)挟泰山去跳过渤海这一类的事;大王不能统一天下,属于对长辈弯腰作揖一类的事。

19、老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。

——尊敬自己的老人,进而推广到尊敬别人家的老人;爱护自己的孩子,进而推广到爱护别人家的孩子。(照此理去做)要统一天下如同在手掌上转动东西那么容易了。

20、诗云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。

——《诗经》说:‘(做国君的)给自己的妻子作好榜样,推广到兄弟,进而治理好一家一国。’──说的就是把这样的心推广到他人身上罢了。

21、故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子;

——所以,推广恩德足以安抚四海百姓,不推广恩德连妻子儿女都安抚不了。

22、古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。

——古代圣人大大超过别人的原因,没别的,善于推广他们的好行为罢了。

23、今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?

——如今(您的)恩德足以推广到禽兽身上,老百姓却得不到您的好处,这究竟是什么原因呢?

24、权,然后知轻重;度,然后知长短;物皆然,心为甚。王请度之!

——用秤称,才能知道轻重;用尺量,才能知道长短,事物都是如此,人心更是这样。大王,您请思量一下吧!

25、抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”

—— “还是您发动战争,使将士冒生命的危险,与各诸侯国结怨,这样心里才痛快么?”

26、王曰:“否,吾何快于是,将以求吾所大欲也。”

——齐宣王说:“不是的,我怎么会这样做才痛快呢?我是打算用这办法求得我最想要的东西罢了。”

27、曰:“为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?

——(孟子)说:“是因为肥美甘甜的食物不够吃呢?又轻又暖的衣服不够穿呢?还是因为各种色彩不够看呢?

28、声音不足听于耳与?便嬖不足使令于前与?王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”

——美妙的音乐不够听呢?左右受宠爱的人不够用呢?(这些)您的大臣们都能充分地供给,难道大王真是为了这些吗?”

29、曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

——(孟子)说:“那么,大王所最想得到的东西便可知道了:是想开拓疆土,使秦国、楚国来朝见,统治整个中原地区,安抚四方的少数民族。(但是)以这样的做法,去谋求这样的理想,就像爬到树上去抓鱼一样。”

30、王曰:“若是其甚与?”

——齐宣王说:“像(你说的)这么严重吗?”

31、曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

——(孟子)说:“恐怕比这还严重。爬到树上去抓鱼,虽然抓不到鱼,却没有什么后祸;假使用这样的做法,去谋求这样的理想,又尽心尽力地去干,结果必然有灾祸。”

32、曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。

——(孟子)说:“那么,小国本来不可以与大国为敌,人少的国家本来不可以与人多的国家为敌,弱国本来不可以与强国为敌。

33、海内之地,方千里者九,齐集有其一;以一服八,何以异于邹敌楚哉?盖亦反其本矣。

——天下的土地,纵横各一千多里的(国家)有九个,齐国的土地总算起来也只有其中的一份。以一份力量去降服八份,这与邹国和楚国打仗有什么不同呢?还是回到根本上来吧。

34、今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,

——(如果)您现在发布政令施行仁政,使得天下当官的都想到您的朝廷来做官,种田的都想到您的田野来耕作,做生意的都要(把货物)存放在大王的集市上,

35、行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者,皆欲赴愬于王;其若是,孰能御于?”

——旅行的人都想在大王的道路上出入,各国那些憎恨他们君主的人都想跑来向您申诉。如果像这样,谁还能抵挡您呢?”

36、王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我;我虽不敏,请尝试之。”

—— 齐宣王说:“我糊涂,不能懂得这个道理。希望先生您帮助我(实现)我的愿望。明确的指教我,我虽然不聪慧,请(让我)试一试。”

37、曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能;若民,则无恒产,因无恒心。

——(孟子)说:“没有长久可以维持生活的产业而常有善心的,只有有志之士才能做到,至于老百姓,没有固定的产业,因而就没有长久不变的心。

38、苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也?

——如果没有长久不变的善心,(就会)不服从约束、犯上作乱,没有不做的了。等到(他们)犯了罪,随后用刑法去处罚他们,这样做是陷害人民。哪有仁爱的君主掌权,却可以做这种陷害百姓的事呢?

39、是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子;乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。

——所以英明的君主规定老百姓的产业,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女;年成好时能丰衣足食,年成不好也不致于饿死。这样之后督促他们做好事,所以老百姓跟随国君走就容易了。

40、今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉!

——如今,规定人民的产业,上不能赡养父母,下不能养活妻子儿女,好年景也总是生活在困苦之中,坏年景免不了要饿死。这样,只把自己从死亡中救出来,恐怕还不够,哪里还顾得上讲求礼义呢?

41、王欲行之,则盍反其本矣。

——大王真想施行仁政,为什么不回到根本上来呢?

42、五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;

——(给每家)五亩地的住宅,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;

43、鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;

——鸡、小猪、狗、大猪这些家畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;

44、百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;

——一百亩的田地,不要(因劳役)耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;”

45、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

——重视学校的教育,反复地用孝顺父母,尊重兄长的道理叮咛他们,头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。。

46、老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未之有也。”

——老年人穿丝衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。