怎么理解大先生?

努力做“经师”“人师”相统一的“大先生”

4月25日,习近平总书记来到中国人民大学考察调研时看望了老教授、老专家和中青年骨干教师代表,并同他们亲切交谈。总书记发表重要讲话时指出,“培养社会主义建设者和接班人,迫切需要我们的教师既精通专业知识、做好‘经师’,又涵养德行、成为‘人师’,努力做精于‘传道授业解惑’的‘经师’和‘人师’的统一者。”“做学生为学、为事、为人的大先生,成为被社会尊重的楷模,成为世人效法的榜样。”努力做“经师”“人师”相统一的“大先生”,既充分表达了总书记对人民教师的无比尊重和殷切希冀,也指明了办好中国特色、世界一流大学,打造优秀教师队伍的正确方向。

“大先生”是对德才兼备的师者的无限尊敬。尊师重教是中华民族自古以来的传统美德。《礼记·曲礼上》有云,“从于先生,不越路而与人言。遭先生于道,趋而进,正立拱手”,这句话传神地表达了古人对于品行高尚的师者的尊敬之意。尊师重教同样也是共产党人的先进素养和优良作风。1999年,习近平在给他的初中语文老师陈秋影的回信中写道,“正如毛主席对徐特立老人所说的那样:您过去是我的老师,现在仍然是我的老师,将来还是我的老师。老师的恩情我是永远不会忘记的。”习近平总书记从自身做起,树立了共产党人尊师敬教的典范。

“大先生”应当成为全体教师的共同追求。“建设世界一流的中国特色社会主义大学,培养社会主义建设者和接班人,必须有世界一流的大师。”好老师没有统一的模式,可以各有千秋、各显身手,但有一些共同的、必不可少的特质。“铺路石”“引路人”“大先生”……习近平总书记在不同场合描述了对好老师的定义,而不同定义的背后都代表着对培养一流教师的明确要求。

努力做“经师”“人师”相统一的“大先生”,必须信念坚定。“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”始终是教育的根本问题。“大先生”要始终坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务。听党话、跟党走的信念应当成为每一位教师和学生的自觉追求。广大教师要不断增强对马克思主义的信仰和对中国特色社会主义的信念,保持思想的先进性和纯洁性,始终同党和人民站在一起,自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。

努力做“经师”“人师”相统一的“大先生”,必须素质过硬。“打铁还需自身硬”,做“大先生”,就要研究真问题,着眼世界学术前沿和国家重大需求,致力于解决实际问题,善于学习新知识、新技术、新理论。要以中国为观照、以时代为观照,立足中国实际,解决中国问题,自觉以回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为学术己任,以彰显中国之路、中国之治、中国之理为思想追求,在研究解决事关党和国家全局性、根本性、关键性的重大问题上拿出真本事、取得好成果。

努力做“经师”“人师”相统一的“大先生”,必须身正为范。“吐辞为经、举足为法”,老师的言行举止会对学生的品格养成产生深刻影响,要争做学生为学、为事、为人的示范,促进学生成长为全面发展的人,在修身养德中不断塑造学生的品格、品行、品味。“捧着一颗心来,不带半根草去”,广大教师要严爱相济、润己泽人,以人格魅力呵护学生心灵,以学术造诣开启学生智慧,把自己的温暖和情感倾注到每一个学生身上,让每一个学生都健康成长,让每一个孩子都有人生出彩的机会。

“百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。”一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。广大教师要牢记习近平总书记的期盼和重托,坚定听党话、跟党走,坚持中国特色社会主义教育发展道路,既做学问之师,更做品行之师,不断追求“经师”与“人师”的高度统一,努力成为“为党育人、为国育才”的“大先生”。(叶子鹏 中央党校(国家行政学院)党建部,杨翱翔 国际关系学院)

来源:中国青年网

教书育人大家谈 | 教师要做大先生

编者按

自党的十八大以来,习近平总书记多次强调教师工作的重要意义,始终心系教师、关爱教师。早在2014年与北京大学师生座谈会上,习近平总书记就强调大学教师要时刻铭记教书育人的使命,甘当人梯,甘当铺路石,以人格魅力引导学生心灵,以学术造诣开启学生的智慧之门。习近平总书记2021年4月19日在清华大学的讲话中谈到,教师要做大先生,同时也指出,只有人格、品德、学业上能为人表率者称为大先生。2022年9月8日,在我国第38个教师节来临之际,清华大学在大礼堂举行了以“迎接党的二十大 培根铸魂育新人”为主题庆祝大会,校党委书记邱勇在会议讲话中强调,教师要牢记总书记嘱托,努力担负为党育人,为国育才的新时代使命,争做“好教师”、争做“大先生”。教师要成为大先生,充分表达了对教师的尊重,也是对教师的更高要求,意味对大学教师在政治上、专业上、教育上都提出了更高的要求。

心怀“国之大者”

教师要做大先生,首先要有坚强的理想信念。凡教师者,要不断提高思想政治修养,关心国家大事、世界大事,心怀祖国,坚定党的领导和走中国特色社会主义的道路,为实现中华民族伟大复兴作出贡献。教师要做大先生,就要把立德树人作为根本任务,培养肩负中华民族伟大复兴的下一代。

大学生正处于人生观、世界观、价值观形成的关键时期。他们的价值观正确与否,不仅关系到个人的发展,更直接关系到社会主义建设事业和中华民族的未来。为国家富强、民族复兴培养学生,乃世界著名学府同气相求。1963年,克拉克·克尔(Clark Kerr,1911-2003)在哈佛大学的戈德金演讲中,将美国的研究型大学称为“才智之都”,认为“才智之都”包罗了社会上的一切才智资源,在更广阔的视野中,他甚至把研究型大学的才智力量当作社会的革新力量。无独有偶,怀特海(Alfred North Whitehead,1861-1947)在1916年关于“才智力量”地位的预言是:“在现代生活的条件下,有一条绝对的法则:不重视才智者培养的种族注定要被淘汰。并不是你的一切英雄主义、你的一切社会魅力、你的一切智慧、你在陆上或海上的一切胜利都能拉回命运之手。今天我们保全自己,明天科学将再跨前一步,那时当命运之神对未受良好教育的人作出判决时,则不会有人为他们提出上诉。”这就是大学之用。芝加哥大学校长比德尔曾说过,非常大的美国大学可能会像恐龙那样,“因长得越来越大而牺牲了需要用以应付变化条件的进化灵活性以致趋于消亡”。研究型大学作为“才智之都”“思想之都”,“必须牢记大学服务于国家的要旨”,大学在物理上往往是一座位于卫星郊区的大学城,但应向外看,不能是“远离的人群”,应着眼于现实,以专业和学术领域的发展回应新兴社会需求,参与社会生活。

上世纪后半叶以来,几乎世界上所有国家都已经参与到了大学扩张的时代潮流中,作为知识社会的中心,国际竞争的日趋激烈和科技发展的日新月异使得大学的使命比以往任何时候都更加重要。作为清华大学的教师,不仅要为知识传递聚力、为知识创新争先,更须心怀“国之大者”,把握大势,敢于担当,善于作为,以昂扬向上的精神面貌为党为国育英才,为民族希望铸魂,为实现中华民族伟大复兴需要培养接班人。青年学子就是祖国的未来,作为清华大学的教师,要培养清华大学的学生成为先锋队、排头兵。

恪守教书育人职责

习近平总书记多次指出:“党和国家事业正处在一个关键时期,我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切,对科学知识和卓越人才的渴望比以往任何时候都更加强烈。”抓好教学工作是提高整个高等教育质量的关键和重点,教师在实践教学工作和推动教学改革中具有主导地位,需要教师的倾心投入。

清华大学充分尊重并高度肯定教师在教书育人上的投入,把拥有倾心育人的好老师作为学校的光荣。清华大学始终将学生的全面发展作为教学工作的核心目标,邱勇老师强调教师要进一步深刻领会教师职责,立德修身、潜心治学,把教书作为天下第一等的职业,把教书育人作为不可放弃的职责。希望全体教师进一步增强职业荣誉感和主人翁意识,努力做好老师、做大先生,既要注重言传身教、严格要求自我,也要敢于严格要求学生、关心爱护学生。

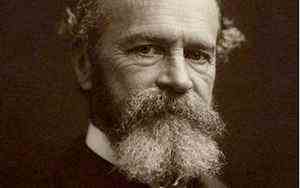

大学教师不仅是知识的传递者,更是知识的创新生产者。学术研究永远是大学教师的崇高追求和使命。1918年,韦伯(Max Weber, 1864-1920)在慕尼黑大学发表了题为“以学术为业”的演讲,阐明学术生涯的内在意义——对学者本人的精神意义。在“我们这个没有上帝,也没有先知的时代”,把学术研究生活体验成一种本来意义上的天职。韦伯的学术理想在美国赢得了巨大的声望,美国的研究型大学有意识地以研究的生产为导向,教师的聘任、晋升依据学术成就,并沿袭至今。

作为中国大学教师,似乎不能完全以后者为绝对参照,而应当追溯其源头,关照学术作为“天职”的精神意义。我个人的理解,一是作为大学教师,首先是作为研究者的角色,我们要把对世界的探究看作源于“好奇心”的驱使,无论是自然科学还是社会科学,教师应当以“满怀好奇”的初心开展研究工作,以对真理和科学的憧憬而上下求索,而不是汲汲于功利目的;二是大学教师又不仅仅是专业研究者身份,也有“育人者”身份的天职,换句话说,要在拥抱科技变革带来的挑战与机遇的同时,积极探索技术赋能的教育教学方法,不断提升教书育人本领,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。

在中国,先生二字是一种尊称,是对父兄长者和教师的称呼。大先生更是对有德业者的尊称。《礼记曲礼》中有言:“从于先生,不越路而与人言。遭先生于道,趋而进,正立拱手。”这里的先生就是指老师,意思是对老师要有恭敬之心。新时代对教师提出了新要求,赢得社会的尊敬,须努力“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”,争做“四有”好教师,这也应该是我们广大教师内化于心的使命与担当。值得指出的是,以往我们在西方教育学知识体系中对于教师专业能力发展的研究,甚少提到“仁爱之心”。世界各国对教师的教育教学独立处置权是有保护的,作为落实教学育人的决策主体,拥有独特的权力。而“仁爱之心”却是中国传统教师文化的精髓之一,因此在对待新时代学生主体的问题上,要常怀作为专业人员基于专业判断行使“独立处置权”时的谨慎心,同时也需要不断了解尊重学生的特性和发展规律,文明地对待学生的“仁爱心”。泰戈尔曾有一句名言,“行善者叩击着门环,仁爱者却发现门已开启。”

争做“大先生”,一方面我们要借鉴西方教师发展专业文化中的良俗,同时继承我国在教师职业文化上形成的独特优秀传统,努力实现将青年学生培养成为实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军的使命。

构筑大学育人文化

教师是构筑大学教学文化的核心力量。雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers,1883-1969)曾言,一所大学的性格是由其教授们所决定的。怀特海在“大学及其功用”的探讨中指出,大学存在的根本意义就在于大学的教师队伍,教师的为学问道都应被想象力的火炬熊熊点燃,这是大学教育的重中之重。如果没有正确对待“大学育人文化构筑”的问题,那么不管大学规模如何扩张、学生数量如何增长、课程设置如何多样,不管我们对这些表面现象多么引以为傲,大学最终都将难以达成其教育理想。教师本身既是文化的载体,也是大学育人文化选择的主体。大学教师的卓越之处就在于能够充分认识和熟练掌握想象力与学问的结合,而正是基于这一点,大学的育人功能和科研功能才会有机地融合在一起。

从文化积淀的视角可以将大学教学文化视为组织文化,即一代又一代人的文化选择、传承和创造后,所呈现出的有利于大学改革发展的价值观、发展观、教育观和人才观。大学的育人文化所承载的自由理性远重于知识传递本身。纽曼(John Henry Newman, 1801—1890)在《大学的理念》中言道,一所大学的心智训练真正的和恰当的目的不是“学问”或者“学识”,而是作用于知识的“思想”或者“理性”。大学教师所构筑的育人文化,正是这种思想或理性的来源。也正如雅斯贝尔斯所言,“教授和学生之间的结合含有某种苏格拉底式的平等意味”是“从人类基本的求知意志中获取它开展教育活动的动力”。

邱勇老师在讲话中提到,教师是学校的主人,教师水平决定了学校水平。“国将兴,必贵师而重傅”。从1911年清华大学建校至今,学术大师云集、科学巨匠辈出,我们以拥有这样的教师共同体而时刻自豪。但同时应当思考的是,如何让这支队伍发挥更大的功用,特别是如何构筑大学的育人文化。古有子以“文,行,忠,信”的育人文化,来集聚形成一个精神上的教学共同体。在新时期,清华大学在人才培养上也努力树立“中国和教育是能够培养出大师来的”自信,要让更多的学生和年轻教师感受到大师的风采。为此,邱勇老师在讲话中指出:要让每一位老师都成为师德高尚、指导得法的好老师,清华园里最美的老师永远是热心教书育人的老师;要把最多的资源投入到教书育人上,以最大的热情营造让教师安心教书育人的环境;完善评价制度,为教师倾心育人提供制度保障,等等。

对于教师来说,我们所在的大学,是教师构建大学育人文化的场所,是我们增强职业荣誉感和主人翁意识的土壤。立德树人信念、价值观、行为的形成,仍要体现在日常教学工作中、科研引导中。教师在向学生传承文化知识与对其修养品行的塑造同样重要,在日常工作中,发挥自身的榜样育人价值,严于律己;在教学工作中,打造精品课程,并时刻探索利用新技术手段为教学服务,使得学生在课程学习中感受到吸引力,激发学生主动性;在科研指导中,激发学生自主探索意识,注重引导学生形成庄重的学术品格,把锻炼学生研究能力和具备宽广的视野、对现实问题的关怀协同作为科研育人目标,以言传身教指导学生把研究写在祖国建设的热土中、扎根在国家发展的大地上。唯有教师们协力争做“大先生”,成为勇担大学建设重任的“大先生”,才能引领我国高等教育打开崭新格局。

在一流大学建设过程中,一流学术品位、一流学术生态、一流育人环境的铸造,往往是最难的。但是“文化需要养成,让广为认可的理念形成广泛的效果,文化就可以变得具体而能被感触到”。育人文化建设是一个系统工程,仰赖于大学师生共同体的决心和毅力。

●

●

●

文|清华大学教育研究院 李曼丽

图片 | 霍元东 贾桂昊

排版 | 李沫潼

编辑 | 赵姝婧

★

精

彩

回

顾

★

▼

▲ 清华大学到底有多少个图书馆?

▲ 他的名字曾是国家机密......

▲我的人生总比别人“慢”一步,怎么办?

▲ 教书育人大家谈 | 一流大学、一流教师、一流教学

清华大学版权所有,联系邮箱

thuxwzx@tsinghua.edu.cn

你“在看”我吗