方言“谐音梗”有趣,但缺乏深度的词终将消失

【涨姿势】

三年前,“蓝瘦香菇”这个“难受想哭”的谐音传遍互联网。三年后,那个被网民嘲笑的人或许已经被忘却,那个梗或许早已尘封在历史流行词的档案里,但谐音梗却并没消失。最近几个月,少儿剧《巴啦啦小魔仙》里游乐王子的一口古怪的“塑料普通话”被人们挖掘出来,其中他的台词“要你管”和“与你无关”读音变成了“要你寡”和“雨女无瓜”,这些词如病毒一般传遍了各个社交媒体和视频网站的留言和弹幕中,为什么方言梗或者读音梗容易在网络上流行呢?

方言的发音变成流行文化的梗并不是网络时代的产物,当年马三立老师的经典相声中“豆泥湾儿(逗你玩儿)”这个带着方言发音的词汇印刻在无数人的脑海中。方言发音之所以容易成为笑料,一来是方言与标准语之间词汇、发音甚至是语法的本身差异。对于标准语使用者,方言的陌生感就容易产生疏离感。疏离带来排斥,排斥带来嘲讽,嘲讽带来高效。英国剧作家萧伯纳的《皮格马利翁》及其改编的音乐剧《窈窕淑女》就揭露了英格兰错综复杂的方言鄙视链,以及受教育人群对伦敦土音考克尼方言的嘲讽。

二来方言作为语言的变体,除了体现使用者的地理背景之外,也体现了社会经济背景,甚至能反映出一个人的教育背景和平时活动的圈子背景。网络上的各个平台的小圈子里充斥着各种“黑话”。圈外人看到这些“黑话”自然是一头雾水,而圈内人则可以利用这些黑话快速识别同好(有着共同兴趣爱好的人群)。

三来,语言的强势与使用者的话语权息息相关。俄国犹太社会语言学家马克斯·维恩里希说过,“语言是有着陆军和海军的方言”。世界上所有的标准语言也不是凭空创造出来的,也是以方言作为基础。普通话以北方官话为根基,英国的英式英语标准发音源自王室和牛津剑桥的受教育人群的说话方式。而在网络时代,视频、表情包、论坛成为了最搞笑的传播途径。

但最终,任何类型的梗/弥母/迷因/文化基因,如其概念创始人生物学家理查德·道金斯笔下所描述,都有其生命。文化基因需要传播,“传播者”的寿命会影响着文化基因的寿命。

一个梗本身的信息越短,越容易理解,在短时间内就能传播到更广的圈子里。但如同基因,也会快速变异,甚至被同化、消失。一个梗本身的信息越复杂,越难理解,传播速度就会越慢,但变异速度不会很快,也不容易被同化。流行语其兴也勃焉,其亡也忽焉,而小圈子的“黑话”或许掀不起惊涛骇浪,但往往能在少数人中慢慢传播下去。

那流行的方言梗如何长存?首先需要超脱意义本身,变成越抽象的东西越好。这样才能引起更多联想。“蓝瘦香菇”简化成了一个核心意象,让人一想起来就是一朵蓝色瘦削的香菇。而且从信息量上来看,是一个核心名词词素带着两个修饰的形容词。而“雨女无瓜”构成了一幅雨天里女子没有瓜的场景,但包含意象太多,而且有主有谓有宾,过于复杂,恐怕不如前者那么好记。另外方言谐音如果直接能套用现有标准语词的话,给人留下的印象会更深。北京话的“装垫儿台(中央电视台)”让北京人看见能会心一笑,但其他地区的人想要记住得颇费脑子。相比之下,天津话的“结界”(姐姐),让人一下子把这个日常称呼和一个二次元日语文化衍生词汇联系在一起,就好记多了。

语言一直在不断更迭。这个时代的科技无疑是语言变化的助推器。我们见证了比以往更快的词汇甚至是概念的诞生,也会看着其中绝大部分只是为一时笑料而创作,缺乏深度的词汇消失在语言长河之中。

□王知易(语言科普作家)

答案:

1-C 2-E 3-E 4-G 5-B 6-K 7-C 8-D 9-I 10-L 11-H 12-M 13-J 14-F 15-A

《说文解字》第600课:细说“更”字,少不更事中“更”字何义?

接着我们的《说文解字》课程,本课讲“攴”部的一个汉字“更”。“更”是现代汉语常用汉字,收录在1988年国家语委颁布的《现代汉语常用字表》中,标题中的问题详见下面的加粗段落。

更。读音有两个:

(一)gēng。这其实应该是《说文解字》所给字义的正确读音,但因为《说文》标音为“古孟切又古行切(实应为古衡切)”,所以误标为gèng(是下一个读音)。给出的解释是:“[上丙下攴],改也。从攴,丙声。”注:《说文》这里的“[上丙下攴]”字形,在隶变时改为“更”。

许慎认为“更”是形声字。但上古字形演变证明,“更”释为会意字更合理,字形演变如图:

(更的字形演变)

甲骨文的字形,是一个人手持器械(一般认为是鞭子)抽打或打击某物(丙)之义。这实际上是“鞭”的本字,本义是“鞭策、驱赶”,后来引申为“更改、更代”。

于省吾《甲骨文字释林·释更》:“更即古文鞭字。……就古音言之,鞭从便声,便从更声,更从丙声。丙鞭双声。”白玉峥《契文举例校读·典礼篇》(《中国文字》第五十二册):“更,实乃鞭之本字;初义为鞭策。……引申之,乃有更改,更代之义也。”

字形中争议最大的是“[上丙下攴]”中的“丙”,众说纷纭:俞樾认为是古“炳”字;叶玉森以为是几形;于省吾认为是物之底座。叶、于两说字形较近,但音、义无证,俞说读音、字义通,字形又难以解释,因此只能存疑。但我们认为“丙”应该是置于光明处的“刑台”,其作用在于鞭策、警示人或对犯错的人进行鞭打,令其改过。

李学勤先生主编的《字源》中,张标先生认为“更”是记号字,是另起“六书”之外的新文字说。我们暂不讨论。

我们暂依《说文》给出的本义解说。

《论语·子张》:“过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”何晏注:“更,改也。”(君子)有过错时,人们都看得见;改正过错的时候,人们都仰望着他。《吕氏春秋·先识》:“若使中山之王与齐王闻五尽而更之,则必不忘矣。”高诱注:“更,犹革也。”假如让中山的君主和齐国的君主闻知“五尽”,并改正自己的恶行,那就一定不会灭亡了。《水经注·河水》:“溪水又东南,迳夏阳县故城北,故少梁也。秦惠文王十一年,更从今名矣!”改变为现在的名字。

(历代黄河下游河道变更示意图)

本义之外,“更”还有很多用法:

(1)代;替代。《方言》卷三:“更,代也。”《淮南子·时则》:“祭不用牺牲,用圭璧更皮币。”高诱注:“更,代也。以圭璧皮币代牺牲也。”祭祀时不必用牲畜,用圭璧、鹿皮和帛等来代替(因为保护家畜成长以符合春主“生长”主“仁”的原则)。

(2)更换;变易。《小尔雅·广诂》:“更,易也。”《战国策·秦策一》:“今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。”如今,连秦国的妇女孩童都在谈论商君的法令,却没有人谈论大王您的法令。这是商君反臣为主,而大王您倒变为人臣了。

(商鞅变法)

(3)交替;更迭;轮流。《类篇·攴部》:“更,迭也。”《史记·扁鹊仓公列传》:“乃使子豹为五分之熨,以八减这齐和煮之,以更熨两胁下。”又让子豹准备能入体五分的药熨,再加上八减方的药剂混和煎煮,交替在两胁下熨敷。

(扁鹊像)

(4)抵偿;报偿。《广雅·释言》:“更,偿也。”《史记·货殖列传》:“豫章出黄金,长沙出连锡,然堇堇物之所有,取之不足以更费。”豫章出产黄金,长沙出产铅、锡。但矿产蕴藏量极为有限,开采所得不足以抵偿支出费用。

(5)续;相继。《史记·孝景本纪》:“孝文在代时,前后有三男,及窦太后得幸,前后死,及三子更死,故孝景得立。”孝文皇帝在代国的时候,前任王后生有三个男孩,等到窦太后得宠的时候,前任王后去世,她的三个儿子也相继死亡,因此孝景皇帝能够嗣位。

(6)秦汉时代轮流更替的徭役和兵役。《汉书·昭帝纪》:“三年以前逋更赋未入者,皆勿收。”三年以前“更赋”未交的,都免交。这个“更赋”制度,秦、汉两代并不相同,汉代较为复杂,此处不再详细解释。

(秦代服兵役的男子)

(7)经历;经过。《玉篇·攴部》:“更,历也。”《广雅·释诂三》:“更,过也。”《隋书·李雄传》:“吾儿既少,更事未多。”我的儿子既然年少,经历过的事情不多。这里发展出来一个成语“少不更事”,指少年人经历太少,后多用来指经验不多。这里的“更”事,并不是指“了解、懂得”,而是特指“经历”。

(少不更事的孩子)

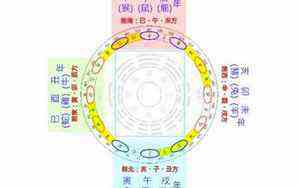

(8)古代夜间计时单位,一夜分为五更,每更约两小时。《正字通·攴部》:“又因时变易,漏刻曰更。”

(五更对应时间段)

(9)旧时计算航程的单位。清代陈伦炯《海国闻见录·南洋纪》:“每更约水程六十里。”

(10)了解;懂得。王安石《上杜学士言开河书》:“某愚不更事物之变。”注意这个“更”与上面少不更事的“更”的差别。

(11)经验丰富,深历事故的老年人。《礼记·文王世子》:“遂设三老五更,群老之席位焉。”郑玄注:“三老五更各一人也,皆年老更事致仕者也。”然后就安排三老、五更群老的席位。

(12)善。《周礼·考工记·函人》:“眡其里而易,则材更也。”郑玄注引郑司农云:“更,善也。”俞樾《群经平议》:“更之为善,犹易之为善也。……变谓之更,亦谓之易;善谓之易,亦谓之更,正古训之展转相通。”

此外,“更”还是姓氏。《通志·氏族略五》有载。

(二)gèng。这个读音出自《广韵》。用法如下:

(1)用作副词。用法有二:

[1]相当于“再”、“复”、“又”。《正字通·攴部》:“更,再也,复也。”王之涣《登鹳雀楼》:“欲穷千里目,更上一层楼。”

(现代的鹳雀楼)

[2]相当于“更加”、“愈”、“越”。李煜《清平乐》:“离恨恰如春草,更行更远还生。”

(2)用作连词。用法有二:

[1]表示让步或假设关系,相当于“纵”、“虽”。柳永《如鱼水》:“更归去,遍历銮坡凤沼,此景也难忘。”

[2]表示转折关系。相当于“却”、“反而”。《齐民要术·序》:“人力功力既费,而收谷更少。”人工劳力花费了,收谷反而少了。

“更”的小篆写法如图:

(更的小篆写法)

(【说文解字】之600,部分图片源自网络,版权归原版权方所有)