真太阳时及计算方法

真太阳时真太阳时

是一种针对日正当中的日照角度计算时间的方式,也就是只拿中午十二点正到明天中午十二点正为基准,规划出24小时,排除了夏天日长夜短、或冬天日短夜长,用经度把世界划分出固定的时区。

均时差是在一年之中,来自日晷和钟表的时间差异。日晷可以比钟表的时间快(超前)16分33秒(大约在11月3日)或慢(落后)14分6秒(大约在2月12日)。这一是因为地球的公转轨道不是正圆,二是因为黄道与赤道之间存在一定的夹角。均时差可以用来解释日行迹。

因为太阳的运动是每日转一圈,也就是每24小时转360°,或是每4分钟转1°,而且太阳本身的盘面在天空中就有0.5°的大小,简单的日晷能达到的最佳准确度是1分钟,而因为均时差的范围达到30分钟,很明显日晷和钟表之间的时间差异是不能忽略的。除均时差之外,也必须更正与地区标准子午线距离的差异,而如果实施夏令时间也需要修正。

由于地球自转的减速,平太阳日本身也有微量的变化,每世纪的一日长度约减少2微秒,每一年累积的量大约是1秒钟,这与均时差毫无关系,而且从最精确的日晷中也完全看不出这种改变。

当然,其他行星也有均时差。在火星,因为轨道离心率更大,日晷和钟表显示的时间会差到50分钟。

成因

地球轨道离心率

地球绕着太阳公转,看起来就像太阳绕着地球每年转一圈。如果太阳是在天球赤道上以等速运转,那么它会很准确的在每日的12点整中天,并且是理想的守时者。但是地球的轨道是椭圆的,因此依据开普勒行星运动定律,太阳看起来在经过近日点附近时(现在大约在每年的1月3日)移动的比较快,而在半年后经过远日点附近时,移动的比较慢。在最极端的状况下,这种作用会使一日增加(或减少)7.9秒,这是逐日累加的。结果是地球轨道的离心率对均时差呈现正弦波函数的变化,在一年的周期中有7.66分的震荡。零点的位置在近日点(一月初)和远日点(七月初),最大值落在四月初(正值)和十月初(负值)。

黄赤交角

太阳不是沿着赤道移动,而是在黄道上移动,太阳的周年运动在经过昼夜平分点时,可以分解成两个分量,大部分的运动分量在赤纬上,少部分的在赤经上;太阳每日减缓20.3"的移动量,在至点时,运动分量全在赤经的方向上,这时的赤纬是23.4°,经线比在赤道上靠近,因此太阳行经的速度会加快。黄道倾角的结果导致另一个半年为周期的正弦波变动效应,使均时差在半年的震荡达到9.87分钟。零点的位置在分点和至点,二月初和八月初是最大的正值,五月初和十一月初是最大的负值。

均时差计算方法

均时差(E.T.)= 视太阳时 − 平太阳时。

正值:太阳移动得比较快并且较早过中天,或是日晷的时间早于平太阳时。每年都会有微量的变化,但每四年一闰会重置这种变化。 精确的均时差曲线和地球仪上的八字曲线的形状会因为轨道离心率和轨道倾角的改变,以世纪的长度为单位逐渐的改变。在目前的时段,这两个值都在逐渐减少中,但是在实际上它们增减的变化是以数万年的时标为单位在变化著。当离心率由目前的0.0167变化达到0.047时,离心率的效应会使轨道倾角的影响变得无足轻重,使得均时差的曲线上每年只有一个极大值与极小值。 在较短的时间尺度下(数千年),春分点和近日点日期的改变会显得比较重要。这种现象是由进动造成的,在与背景恒星比较下昼夜平分点逐渐在退行,但在目前的讨论中可以被忽略,因为格里历在设计上会将春分的日期维持在3月21日的(至少我们有强烈的企图)。近日点的移动是向前的,大约是每世纪1.7日。例如,1246年的近日点落在12月22日,也是冬至点,这时两者的波形均在零点的位置,因此均时差的曲线是对称的。在这之前,2月的极小值大于11月的极大值;并且5月的极大值大于7月的极小值。与现在的图表(如下图所示)比较,可以看出经过数个世纪均时差的变化是很明显的。例如,与从托勒密的数据制作的均时差图比较。

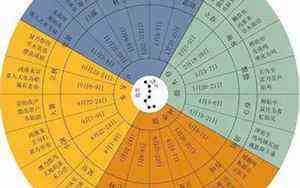

真太阳时计算方法真太阳时=平太阳时(当地时间)+地理时差+均时差+(夏季日光节约时间修正).地理时差 : 若将地球均分为24个时区,而每个时区即360/24=15度角。每个时区相差1小时。但并非每个地方都刚好在15度角上。因此有地理时差之产生。也就是当地时间相对于太阳位置的误差。例如中午12:00整.当时间已透过均时差修正后,而太阳位置并不是在当天的相对最高点。 均时差:地球的轨道是椭圆的,依据克卜勒运动定律,太阳移动速度有时较快,有时较慢(+/-16分钟)。例子

a、北京时间换算为平太阳时。

平太阳时 =北京时间+[(当地经度-120) ×4分钟]

重庆市中心位于东经106度33分,按公式计算:

太阳时=17点58分+[(106度33分-120度)×4分钟]

=17点55分+ [(-13.45度)×4分钟]

=17点55分-53分48秒

=17点01分12秒

b、 平太阳时换算为真太阳时。

真太阳时=平太阳时+当日真太阳时与平太阳时的差值。

未考虑地球运行的轨迹,而纯粹从数学的角度计算出来的太阳时间,称为平均太阳时(简称“平太阳时” ),它是一种大致的太阳时间。因为地球围绕太阳运行的轨道是椭圆形而不是圆形,所以,地球相对于太阳的自转周期并不完全均等,一年之中,有的日子稍早一点,有的日子稍迟一点,把这种差值纳入计算后所得的结果才是当日精确的太阳时,称为“真太阳时”。一年365天,每天的平太阳时与真太阳时都会有个差值。

从时差表上可查得:3月29日的平太阳时与真太阳时之间的差值为—4分9秒,所以该日的真太阳时为:

17点01分12秒—4分9秒

=16点57分3秒

河图是四季冷热模型?《周髀算经》所载日影数据会告诉你真相!

河图是中华文明的源头,相传伏羲时龙马负图现于黄河,伏羲受其启发始作八卦。虽然我们不能还原河图产生及传世的历史真相,但可以通过对《周髀算经》所载二十四节气日影数据的分析揭开河图的奥秘。本文将通过数据运算和图表分析证明:河图是地球的四季冷热模型,是一年四季地面接受太阳辐射的数字化概括。

一、日影中的冷热定理

为什么能用日影衡量冷热。这是因为,从太阳到地球,光和热是相伴而行的。在全部太阳辐射能中,可见光约占50%,红外线约占43%,紫外线约占7%。太阳光不仅能给地球带来光明,而且能为地球带来温暖,还能杀灭空气中的细菌。

太阳光光谱

正因为如此,透过肉眼可见的光影关系衡量难以客观度量的冷热变化就是科学而不失理性的选择。本人在《太极图是太阳直射点回归运动的写照》一文,利用《周髀算经》所载二十四节气日影数据生动再现了“天文太极图”,说明远古先民利用光与影的投射关系摹写了日地之间的相对运动,而这一切都要基于对圭面意义的认识。

圭面光影隐含的阴阳定理

圭表在设计上运用了勾股定理和相似三角形原理,圭面的光影关系可概括为阴阳定理。

所谓的阴阳定理就是,某日的阳值(s)等于冬至正午日影(L)与该日正午日影(l)的差。即

s=L-l

“向阳而生”和“立竿见影”一样,都是人类与生俱来的自然觉悟。因此,我们既可以把圭表反映的光影关系笼统地称为“阴阳定理”,也可以特意称作“冷热定理”。即

某日正午的太阳辐射能值(Es)等于冬至正午日影(L)与该日正午日影(l)的差。即

Es=L-l

例如,根据《周髀算经》的原始记录,可以推算出春分的太阳辐射能值为:

Es=L-l=13500-7550=5950

依据冷热定理,可计算出诸节气的太阳辐射能值如下表。

* 1小分=1/3mm

二、河图中的四季定律

依据上表可以求得各个季度的太阳辐射能值分别为:

冬季总计8939 , 春季总计32735

秋季总计38685, 夏季总计62481

由于诸节气日影并非其所代表的那15天的平均值,因而春季的太阳辐射能值会被低估,秋季的太阳辐射能值会被高估,故应通盘考虑求取平均值,即

(32735+38685)/2=35710

若令冬季太阳辐射能值为1太阳辐射单位,则

春、秋季太阳辐射能值与冬季能值的比率为

35710÷8939≈3.9949

即4太阳辐射单位。

夏季太阳辐射能值与冬季能值的比率为

62481÷8939≈6.9897

即7太阳辐射单位。

这样就得到了四季热能定律,即,在北半球观测,冬、春、秋、夏的太阳辐射能值分别为1、4、4、7太阳辐射单位。

这是用科学方法反映的自然定律,不掺杂任何人为因素。

为了从另一角度证实这一结论,我们可以将上表中的数据转化成夏至无影化数据,即从诸节气日影中减去夏至日影,然后绘制成如下图表。

圭面图像之合影------阴阳方图

这就是所谓的“合矩以为方”。透过这个方图一年四季的热能对比就昭然若揭,同时也能证明将春秋两季的日影数据综合考虑是必要和妥当的。

当然我们也可以按照“环矩以为圆”的法则用太极图反映四季冷热定律。

圭面图像之合影------阴阳圆图

由上图可知,天文太极图是用阴阳并举的方式全息性地反映光与影相互依存、此消彼涨的关系,四季定律则是由阴值反求阳值然后用阳值精确描述热能的季节性变化。

毫不夸张地说,把“冬、春、秋、夏的太阳辐射能值分别为1、4、4、7太阳辐射单位”这样的自然定律转化为众所周知的科学常识具有重要意义。因为,知道四季热能的定量关系,就知道了一个天大的道理。

三、河图中的“地中意识”

中华先民的认识并没有停留在自然而然的四季冷热定律上,他们情不自禁地把“身处大地中央”的本位意识融入了自然定律。于是,进行了两通“神操作”:

其一,在纬线之间植入“中5”,以反映自己身处南北之“地中”。

河图阳数(奇数)之由来

这就是1、3、5、7、9几个阳数的由来。

这一论断也可以通过数据处理得出:鉴于,易理太极图在“阳鱼”中植入“阴眼”实际上是减少了“阳值”,而“阴鱼”中植入“阳眼”的做法实际上是增加了“阳值”,于是,应该把春分的“阳值”从春季抠出来加给秋季。则

春季:32735-5950=26785

26785÷8939≈2.9964

约为3太阳辐射单位。

秋季:38685+5950=44635

44635÷8939≈4.9933

约为5太阳辐射单位。

再兼顾春秋均值为4太阳辐射单位和4+5=9这两重关系,上古圣人通过权衡作出春3、中5、秋9的裁量是情通理顺的。这里凸显了人的能动作用,说明“以自然为法”和“以人为本”是“天人合一”的根本法则。

其二,在经线之间植入“中5”,以反映自己身处东西之“地中”。

河图中阴数(偶数)之由来

这就是2、4、6、8、10几个阴数的来由。

显而易见,“地中意识”、五进制思维、“五行观念”是孕育河图的不可或缺的思想土壤。按照五进制思维,1、3、5、7、9与5相加,以10为模只论余数,就理所当然地得到2、4、6、8、10。

综而合之,就能得到如经典河图描绘的北半球四季冷热模型。其中1、3、4、7是基于观测点的四季冷热模式,6、8、9、2描述的是北半球四季冷热实例。5、10反映了观测者居于东西南北之中央的立场和视角,体现了“无四方,何以为中国“思想意识,真可谓立场决定观点,屁股决定脑袋。

数字河图与地理标志、圭面刻线之关系

四、伏羲的通灵觉悟和天才贡献

伏羲受河图启发,按照阴阳五行观念,将纯阳的乾卦配于夏季、纯阴的坤卦配于冬季,将具有“阳根”(初爻为阳)的兑、离、震卦逆布于乾卦之后,将具有“阴根”(初爻为阴)的巽、坎、艮卦顺布于坤卦之前,从而形成了先天八卦卦序及配置方式。

先天八卦产生的心路历程

如果将含有“鱼眼”的易理太极图分割成三个同心圆环,并予以模式化处理,先天八卦阵列就跃然纸上。

易理太极图中的先天八卦阵列

这样太极图就成为联系先天八卦及河图的思想纽带。事实上,河图、太极图、先天八卦都是太阳周年视运动的写照,属于不同形态的太阳历法或地球公转理论。像与数的互注、互译、互耦、互通从不同角度为先民的生存、生产、生活提供了科学指南和理性导引。这种神奇而绝妙的理论思维和理论模式,相较于数千年之后笛卡尔创建的数形合一的直角坐标系和牛顿等人总结的经典力学定律毫不逊色。

我们今天能窥测远古圣人的妙意,要归功于远古先民发明的天文观测工具——圭表和日晷。圭表是观测太阳周年视运动的“线量”分析工具,借助它才能认识古人隐藏于河图之中的四季冷热定律,并归因于太阳直射点在南北回归线之间的往复直线(弧线)运动;日晷是观测太阳周日视运动的“角量”分析工具,依靠它才能解开古人隐藏在洛书中昼夜交替规律,并领会地球自转过程中时间顺序和空间方位的周期性轮回。

此外,我们绝不能低估中国古人在天文历算方面的成就。《周髀算经》成书于公元前1世纪,比伏羲生活的时代晚4000多年,当时的天文观测技术已经达到了相当精确的程度。

《周髀》所载的日影数据精确到“小分”,即达到了三分之一毫米的精确度!面对日影边缘的虚影,要分辨其毫发之差,除非借助精巧极致的小孔成像技术。

用来观测日影的圭表在在规制上含有深意, 8尺表长正好能使1寸的正午日影对应1千里的水平距离。我们可以依据这一关系推断古今之“里”的换算关系。

《周髀算经》所用术语与现代天文学词汇均有对应关系。例如,“日下”就是太阳直射点,“南极” 和“北极”分别对应南、北回归线,“中衡”就是指赤道,“极下”是指北极圈。等等。

真太阳时及计算方法

真太阳时真太阳时

是一种针对日正当中的日照角度计算时间的方式,也就是只拿中午十二点正到明天中午十二点正为基准,规划出24小时,排除了夏天日长夜短、或冬天日短夜长,用经度把世界划分出固定的时区。

均时差是在一年之中,来自日晷和钟表的时间差异。日晷可以比钟表的时间快(超前)16分33秒(大约在11月3日)或慢(落后)14分6秒(大约在2月12日)。这一是因为地球的公转轨道不是正圆,二是因为黄道与赤道之间存在一定的夹角。均时差可以用来解释日行迹。

因为太阳的运动是每日转一圈,也就是每24小时转360°,或是每4分钟转1°,而且太阳本身的盘面在天空中就有0.5°的大小,简单的日晷能达到的最佳准确度是1分钟,而因为均时差的范围达到30分钟,很明显日晷和钟表之间的时间差异是不能忽略的。除均时差之外,也必须更正与地区标准子午线距离的差异,而如果实施夏令时间也需要修正。

由于地球自转的减速,平太阳日本身也有微量的变化,每世纪的一日长度约减少2微秒,每一年累积的量大约是1秒钟,这与均时差毫无关系,而且从最精确的日晷中也完全看不出这种改变。

当然,其他行星也有均时差。在火星,因为轨道离心率更大,日晷和钟表显示的时间会差到50分钟。

成因

地球轨道离心率

地球绕着太阳公转,看起来就像太阳绕着地球每年转一圈。如果太阳是在天球赤道上以等速运转,那么它会很准确的在每日的12点整中天,并且是理想的守时者。但是地球的轨道是椭圆的,因此依据开普勒行星运动定律,太阳看起来在经过近日点附近时(现在大约在每年的1月3日)移动的比较快,而在半年后经过远日点附近时,移动的比较慢。在最极端的状况下,这种作用会使一日增加(或减少)7.9秒,这是逐日累加的。结果是地球轨道的离心率对均时差呈现正弦波函数的变化,在一年的周期中有7.66分的震荡。零点的位置在近日点(一月初)和远日点(七月初),最大值落在四月初(正值)和十月初(负值)。

黄赤交角

太阳不是沿着赤道移动,而是在黄道上移动,太阳的周年运动在经过昼夜平分点时,可以分解成两个分量,大部分的运动分量在赤纬上,少部分的在赤经上;太阳每日减缓20.3"的移动量,在至点时,运动分量全在赤经的方向上,这时的赤纬是23.4°,经线比在赤道上靠近,因此太阳行经的速度会加快。黄道倾角的结果导致另一个半年为周期的正弦波变动效应,使均时差在半年的震荡达到9.87分钟。零点的位置在分点和至点,二月初和八月初是最大的正值,五月初和十一月初是最大的负值。

均时差计算方法

均时差(E.T.)= 视太阳时 − 平太阳时。

正值:太阳移动得比较快并且较早过中天,或是日晷的时间早于平太阳时。每年都会有微量的变化,但每四年一闰会重置这种变化。 精确的均时差曲线和地球仪上的八字曲线的形状会因为轨道离心率和轨道倾角的改变,以世纪的长度为单位逐渐的改变。在目前的时段,这两个值都在逐渐减少中,但是在实际上它们增减的变化是以数万年的时标为单位在变化著。当离心率由目前的0.0167变化达到0.047时,离心率的效应会使轨道倾角的影响变得无足轻重,使得均时差的曲线上每年只有一个极大值与极小值。 在较短的时间尺度下(数千年),春分点和近日点日期的改变会显得比较重要。这种现象是由进动造成的,在与背景恒星比较下昼夜平分点逐渐在退行,但在目前的讨论中可以被忽略,因为格里历在设计上会将春分的日期维持在3月21日的(至少我们有强烈的企图)。近日点的移动是向前的,大约是每世纪1.7日。例如,1246年的近日点落在12月22日,也是冬至点,这时两者的波形均在零点的位置,因此均时差的曲线是对称的。在这之前,2月的极小值大于11月的极大值;并且5月的极大值大于7月的极小值。与现在的图表(如下图所示)比较,可以看出经过数个世纪均时差的变化是很明显的。例如,与从托勒密的数据制作的均时差图比较。

真太阳时计算方法真太阳时=平太阳时(当地时间)+地理时差+均时差+(夏季日光节约时间修正).地理时差 : 若将地球均分为24个时区,而每个时区即360/24=15度角。每个时区相差1小时。但并非每个地方都刚好在15度角上。因此有地理时差之产生。也就是当地时间相对于太阳位置的误差。例如中午12:00整.当时间已透过均时差修正后,而太阳位置并不是在当天的相对最高点。 均时差:地球的轨道是椭圆的,依据克卜勒运动定律,太阳移动速度有时较快,有时较慢(+/-16分钟)。例子

a、北京时间换算为平太阳时。

平太阳时 =北京时间+[(当地经度-120) ×4分钟]

重庆市中心位于东经106度33分,按公式计算:

太阳时=17点58分+[(106度33分-120度)×4分钟]

=17点55分+ [(-13.45度)×4分钟]

=17点55分-53分48秒

=17点01分12秒

b、 平太阳时换算为真太阳时。

真太阳时=平太阳时+当日真太阳时与平太阳时的差值。

未考虑地球运行的轨迹,而纯粹从数学的角度计算出来的太阳时间,称为平均太阳时(简称“平太阳时” ),它是一种大致的太阳时间。因为地球围绕太阳运行的轨道是椭圆形而不是圆形,所以,地球相对于太阳的自转周期并不完全均等,一年之中,有的日子稍早一点,有的日子稍迟一点,把这种差值纳入计算后所得的结果才是当日精确的太阳时,称为“真太阳时”。一年365天,每天的平太阳时与真太阳时都会有个差值。

从时差表上可查得:3月29日的平太阳时与真太阳时之间的差值为—4分9秒,所以该日的真太阳时为:

17点01分12秒—4分9秒

=16点57分3秒

本月起,佛山人这项补贴翻倍

这几天,

又是“高温炙烤”

又是“开水模式”

高温天,你还在坚持上班的理由是什么?

好消息来了!

6月起,大家可以领防暑降温费啦!

而且,广东高温津贴标准今年翻倍:

提高至每人每月300元!

省人社厅表示,考虑到广东省2012年公布的高温津贴标准目前已执行8年多,与广东省经济社会发展、职工工资增长和物价上涨情况逐渐不相适应,因此拟适时调整提高高温津贴标准。

据悉,现行高温津贴标准为每人每月150元。若将高温津贴标准调整至300元/月,按天数折算为每人每天13.8元,增长幅度达100%。调整后按月发放的标准与上海、江苏、浙江的标准持平,全年发放的高温津贴总金额为1500元,排名全国第三,略高于上海、江苏、浙江(全年发放1200元)。

另外,考虑到现行的高温津贴标准自2012年6月1日开始执行,广东省高温津贴的发放时间是每年6月至10月。

知多D:

1、高温津贴发放的时间和条件是什么?

根据《广东省关于高温津贴发放的管理办法》(粤人社发〔2012〕117号)规定:高温津贴的发放时间为每年6-10月,共计5个月。

从事露天岗位工作的劳动者及用人单位不能采取有效措施将作业场所温度降低到33℃以下(不含33℃)的,用人单位应当按月向劳动者发放高温津贴。

2、高温津贴是否可发可不发?

高温津贴作为劳动报酬的组成部分,并不是可发可不发的“福利”。

在发放高温津贴的同时,用人单位还应当为高温作业、高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品,如发放绿豆汤、西瓜等防暑降温食品或相关药品。

3、降温食品可代替高温津贴?

不行!按照规定,用人单位应当为高温作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需药品。不可以用绿豆汤、冷饮等冲抵高温津贴。

4、坐办公室能领高温津贴吗?

只要用人单位安排了高温作业,企业、事业单位和个体经济组织等单位的劳动者都可依法享受高温津贴。

如果你的办公室温度无法降低到33℃以下,还是可以享受高温津贴的。

5、上夜班能拿高温津贴吗?

高温津贴的发放条件只取决于工作环境是否为室外、工作环境温度是多少,与白班和夜班没有关系。如果上夜班,工作场所的温度并没有降到33℃以下,劳动者就应该拿到高温津贴。

6、在何种高温天气下可以停止工作?

日最高气温达到40℃以上,应当停止当日室外露天作业;

日最高气温达到37℃以上、40℃以下时,用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时,连续作业时间不得超过国家规定,且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业;

日最高气温达到35℃以上、37℃以下时,用人单位应当采取换班轮休等方式,缩短劳动者连续作业时间,并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

7、如果用人单位不发高温津贴怎么办?

需发放高温津贴但用人单位没有发放的,劳动者可以向用工所在地县级以上人力资源社会保障主管部门投诉,相关单位将面临《广东省高温天气劳动保护办法》所规定的处罚,即由县级以上人力资源社会保障主管部门责令其限期改正,给予补发,逾期未改正的,处 2000 元以上 10000 元以下罚款。

在佛山通APP里

整合了政务事项

和多种便民服务

让佛山人动动手指就可以

办理各项业务

来源: 佛山电视台

真太阳时及计算方法

真太阳时真太阳时

是一种针对日正当中的日照角度计算时间的方式,也就是只拿中午十二点正到明天中午十二点正为基准,规划出24小时,排除了夏天日长夜短、或冬天日短夜长,用经度把世界划分出固定的时区。

均时差是在一年之中,来自日晷和钟表的时间差异。日晷可以比钟表的时间快(超前)16分33秒(大约在11月3日)或慢(落后)14分6秒(大约在2月12日)。这一是因为地球的公转轨道不是正圆,二是因为黄道与赤道之间存在一定的夹角。均时差可以用来解释日行迹。

因为太阳的运动是每日转一圈,也就是每24小时转360°,或是每4分钟转1°,而且太阳本身的盘面在天空中就有0.5°的大小,简单的日晷能达到的最佳准确度是1分钟,而因为均时差的范围达到30分钟,很明显日晷和钟表之间的时间差异是不能忽略的。除均时差之外,也必须更正与地区标准子午线距离的差异,而如果实施夏令时间也需要修正。

由于地球自转的减速,平太阳日本身也有微量的变化,每世纪的一日长度约减少2微秒,每一年累积的量大约是1秒钟,这与均时差毫无关系,而且从最精确的日晷中也完全看不出这种改变。

当然,其他行星也有均时差。在火星,因为轨道离心率更大,日晷和钟表显示的时间会差到50分钟。

成因

地球轨道离心率

地球绕着太阳公转,看起来就像太阳绕着地球每年转一圈。如果太阳是在天球赤道上以等速运转,那么它会很准确的在每日的12点整中天,并且是理想的守时者。但是地球的轨道是椭圆的,因此依据开普勒行星运动定律,太阳看起来在经过近日点附近时(现在大约在每年的1月3日)移动的比较快,而在半年后经过远日点附近时,移动的比较慢。在最极端的状况下,这种作用会使一日增加(或减少)7.9秒,这是逐日累加的。结果是地球轨道的离心率对均时差呈现正弦波函数的变化,在一年的周期中有7.66分的震荡。零点的位置在近日点(一月初)和远日点(七月初),最大值落在四月初(正值)和十月初(负值)。

黄赤交角

太阳不是沿着赤道移动,而是在黄道上移动,太阳的周年运动在经过昼夜平分点时,可以分解成两个分量,大部分的运动分量在赤纬上,少部分的在赤经上;太阳每日减缓20.3"的移动量,在至点时,运动分量全在赤经的方向上,这时的赤纬是23.4°,经线比在赤道上靠近,因此太阳行经的速度会加快。黄道倾角的结果导致另一个半年为周期的正弦波变动效应,使均时差在半年的震荡达到9.87分钟。零点的位置在分点和至点,二月初和八月初是最大的正值,五月初和十一月初是最大的负值。

均时差计算方法

均时差(E.T.)= 视太阳时 − 平太阳时。

正值:太阳移动得比较快并且较早过中天,或是日晷的时间早于平太阳时。每年都会有微量的变化,但每四年一闰会重置这种变化。 精确的均时差曲线和地球仪上的八字曲线的形状会因为轨道离心率和轨道倾角的改变,以世纪的长度为单位逐渐的改变。在目前的时段,这两个值都在逐渐减少中,但是在实际上它们增减的变化是以数万年的时标为单位在变化著。当离心率由目前的0.0167变化达到0.047时,离心率的效应会使轨道倾角的影响变得无足轻重,使得均时差的曲线上每年只有一个极大值与极小值。 在较短的时间尺度下(数千年),春分点和近日点日期的改变会显得比较重要。这种现象是由进动造成的,在与背景恒星比较下昼夜平分点逐渐在退行,但在目前的讨论中可以被忽略,因为格里历在设计上会将春分的日期维持在3月21日的(至少我们有强烈的企图)。近日点的移动是向前的,大约是每世纪1.7日。例如,1246年的近日点落在12月22日,也是冬至点,这时两者的波形均在零点的位置,因此均时差的曲线是对称的。在这之前,2月的极小值大于11月的极大值;并且5月的极大值大于7月的极小值。与现在的图表(如下图所示)比较,可以看出经过数个世纪均时差的变化是很明显的。例如,与从托勒密的数据制作的均时差图比较。

真太阳时计算方法真太阳时=平太阳时(当地时间)+地理时差+均时差+(夏季日光节约时间修正).地理时差 : 若将地球均分为24个时区,而每个时区即360/24=15度角。每个时区相差1小时。但并非每个地方都刚好在15度角上。因此有地理时差之产生。也就是当地时间相对于太阳位置的误差。例如中午12:00整.当时间已透过均时差修正后,而太阳位置并不是在当天的相对最高点。 均时差:地球的轨道是椭圆的,依据克卜勒运动定律,太阳移动速度有时较快,有时较慢(+/-16分钟)。例子

a、北京时间换算为平太阳时。

平太阳时 =北京时间+[(当地经度-120) ×4分钟]

重庆市中心位于东经106度33分,按公式计算:

太阳时=17点58分+[(106度33分-120度)×4分钟]

=17点55分+ [(-13.45度)×4分钟]

=17点55分-53分48秒

=17点01分12秒

b、 平太阳时换算为真太阳时。

真太阳时=平太阳时+当日真太阳时与平太阳时的差值。

未考虑地球运行的轨迹,而纯粹从数学的角度计算出来的太阳时间,称为平均太阳时(简称“平太阳时” ),它是一种大致的太阳时间。因为地球围绕太阳运行的轨道是椭圆形而不是圆形,所以,地球相对于太阳的自转周期并不完全均等,一年之中,有的日子稍早一点,有的日子稍迟一点,把这种差值纳入计算后所得的结果才是当日精确的太阳时,称为“真太阳时”。一年365天,每天的平太阳时与真太阳时都会有个差值。

从时差表上可查得:3月29日的平太阳时与真太阳时之间的差值为—4分9秒,所以该日的真太阳时为:

17点01分12秒—4分9秒

=16点57分3秒

真太阳时及计算方法

真太阳时真太阳时

是一种针对日正当中的日照角度计算时间的方式,也就是只拿中午十二点正到明天中午十二点正为基准,规划出24小时,排除了夏天日长夜短、或冬天日短夜长,用经度把世界划分出固定的时区。

均时差是在一年之中,来自日晷和钟表的时间差异。日晷可以比钟表的时间快(超前)16分33秒(大约在11月3日)或慢(落后)14分6秒(大约在2月12日)。这一是因为地球的公转轨道不是正圆,二是因为黄道与赤道之间存在一定的夹角。均时差可以用来解释日行迹。

因为太阳的运动是每日转一圈,也就是每24小时转360°,或是每4分钟转1°,而且太阳本身的盘面在天空中就有0.5°的大小,简单的日晷能达到的最佳准确度是1分钟,而因为均时差的范围达到30分钟,很明显日晷和钟表之间的时间差异是不能忽略的。除均时差之外,也必须更正与地区标准子午线距离的差异,而如果实施夏令时间也需要修正。

由于地球自转的减速,平太阳日本身也有微量的变化,每世纪的一日长度约减少2微秒,每一年累积的量大约是1秒钟,这与均时差毫无关系,而且从最精确的日晷中也完全看不出这种改变。

当然,其他行星也有均时差。在火星,因为轨道离心率更大,日晷和钟表显示的时间会差到50分钟。

成因

地球轨道离心率

地球绕着太阳公转,看起来就像太阳绕着地球每年转一圈。如果太阳是在天球赤道上以等速运转,那么它会很准确的在每日的12点整中天,并且是理想的守时者。但是地球的轨道是椭圆的,因此依据开普勒行星运动定律,太阳看起来在经过近日点附近时(现在大约在每年的1月3日)移动的比较快,而在半年后经过远日点附近时,移动的比较慢。在最极端的状况下,这种作用会使一日增加(或减少)7.9秒,这是逐日累加的。结果是地球轨道的离心率对均时差呈现正弦波函数的变化,在一年的周期中有7.66分的震荡。零点的位置在近日点(一月初)和远日点(七月初),最大值落在四月初(正值)和十月初(负值)。

黄赤交角

太阳不是沿着赤道移动,而是在黄道上移动,太阳的周年运动在经过昼夜平分点时,可以分解成两个分量,大部分的运动分量在赤纬上,少部分的在赤经上;太阳每日减缓20.3"的移动量,在至点时,运动分量全在赤经的方向上,这时的赤纬是23.4°,经线比在赤道上靠近,因此太阳行经的速度会加快。黄道倾角的结果导致另一个半年为周期的正弦波变动效应,使均时差在半年的震荡达到9.87分钟。零点的位置在分点和至点,二月初和八月初是最大的正值,五月初和十一月初是最大的负值。

均时差计算方法

均时差(E.T.)= 视太阳时 − 平太阳时。

正值:太阳移动得比较快并且较早过中天,或是日晷的时间早于平太阳时。每年都会有微量的变化,但每四年一闰会重置这种变化。 精确的均时差曲线和地球仪上的八字曲线的形状会因为轨道离心率和轨道倾角的改变,以世纪的长度为单位逐渐的改变。在目前的时段,这两个值都在逐渐减少中,但是在实际上它们增减的变化是以数万年的时标为单位在变化著。当离心率由目前的0.0167变化达到0.047时,离心率的效应会使轨道倾角的影响变得无足轻重,使得均时差的曲线上每年只有一个极大值与极小值。 在较短的时间尺度下(数千年),春分点和近日点日期的改变会显得比较重要。这种现象是由进动造成的,在与背景恒星比较下昼夜平分点逐渐在退行,但在目前的讨论中可以被忽略,因为格里历在设计上会将春分的日期维持在3月21日的(至少我们有强烈的企图)。近日点的移动是向前的,大约是每世纪1.7日。例如,1246年的近日点落在12月22日,也是冬至点,这时两者的波形均在零点的位置,因此均时差的曲线是对称的。在这之前,2月的极小值大于11月的极大值;并且5月的极大值大于7月的极小值。与现在的图表(如下图所示)比较,可以看出经过数个世纪均时差的变化是很明显的。例如,与从托勒密的数据制作的均时差图比较。

真太阳时计算方法真太阳时=平太阳时(当地时间)+地理时差+均时差+(夏季日光节约时间修正).地理时差 : 若将地球均分为24个时区,而每个时区即360/24=15度角。每个时区相差1小时。但并非每个地方都刚好在15度角上。因此有地理时差之产生。也就是当地时间相对于太阳位置的误差。例如中午12:00整.当时间已透过均时差修正后,而太阳位置并不是在当天的相对最高点。 均时差:地球的轨道是椭圆的,依据克卜勒运动定律,太阳移动速度有时较快,有时较慢(+/-16分钟)。例子

a、北京时间换算为平太阳时。

平太阳时 =北京时间+[(当地经度-120) ×4分钟]

重庆市中心位于东经106度33分,按公式计算:

太阳时=17点58分+[(106度33分-120度)×4分钟]

=17点55分+ [(-13.45度)×4分钟]

=17点55分-53分48秒

=17点01分12秒

b、 平太阳时换算为真太阳时。

真太阳时=平太阳时+当日真太阳时与平太阳时的差值。

未考虑地球运行的轨迹,而纯粹从数学的角度计算出来的太阳时间,称为平均太阳时(简称“平太阳时” ),它是一种大致的太阳时间。因为地球围绕太阳运行的轨道是椭圆形而不是圆形,所以,地球相对于太阳的自转周期并不完全均等,一年之中,有的日子稍早一点,有的日子稍迟一点,把这种差值纳入计算后所得的结果才是当日精确的太阳时,称为“真太阳时”。一年365天,每天的平太阳时与真太阳时都会有个差值。

从时差表上可查得:3月29日的平太阳时与真太阳时之间的差值为—4分9秒,所以该日的真太阳时为:

17点01分12秒—4分9秒

=16点57分3秒