未卜先知

#挑战30天在头条写日记#如果因为自己生育养育了子女就以为今后老有所养,那么这个故事会让我们自己重新思考这个问题。

故事中的于大妈属于那个年代的家属工,没有正式职业的她偶尔去厂矿企业通过隔三差五的打零工挣点小钱贴补家用。好在老伴是正式员工。年轻时为了养育孩子,老两口没少吃苦,好不容易熬到老伴退休享清福时。老头却向自己提出一个她怎么也没想到的要求,那就是让她花钱买养老金。“孩子们是孩子们,咱是咱。万一遇到什么事也好有备无患啊!”

刚开始于大妈是说什么也不同意的,但是在老伴反复提及和教育下也慢慢转变了思想。不久后购买了养老保险并且在次月就享受上了待遇。大家知道后见面都夸她算得精明。她自己也乐不可支。

凡事都有利弊,也恰是这一年老伴因病去世,自己的腿也因为不舒服怎么都使不上劲。躺在床上就好几个月,孩子们回来也只是客套的问问并没有带她上医院看看。子女的作为是彻底让老人家寒了心,只能靠自己硬撑着不舒服的腿向大家打听她这病是有治还是没有。

医院的诊断证明是要动手术,换一个人工骨关节。光是费用就要20多万。她把孩子们都叫回来商量,除了女儿不同意外儿子们倒是没吭声。于大妈的脸立马拉下来,“你们放心,动手术的钱不要你们出一分,你们要是有孝心来照顾照顾我就好了。”没过多久大妈手术顺利的出院了,据她说那换了人工骨关节的腿比她自己的腿好走多了。

经过这件事大妈也看明白了,人到老了还是要靠自己,也多亏了她老伴的未卜先知啊!这些年随着自己养老金的不断上涨,大妈的腰包也开始鼓起来,孩子们倒是久不久的买东西回来看她了。可是挂在嘴边的不是抱怨自己生活中的各种压力就是带孙子的各种花销。她都假装没听见。

谁还不吃一堑长一智?

时刻知道丨什么是预制菜 看完你就懂了

2023年2月13日,《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布,预制菜首次亮相中央一号文件;在此背景下,预制菜产业成为备受关注的热门。

近日,网络上有视频称某学校给学生们吃的饭菜都是预制菜,每份饭菜都剩下很多。该事件引发广泛热议,“如何看待预制菜进校园”等相关话题登上热搜榜。那么,你对预制菜又了解多少?预制菜有营养吗?预制菜健康吗?预制菜安全吗?赶紧跟着小编一起来看看。

什么是预制菜?有哪些分类?

按照中国烹饪协会发布的标准,预制菜是“以一种或多种农产品为主要原料,运用标准化流水作业,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)和或预烹调(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,并进行预包装的成品或半成品菜肴”。

预制菜一般分为四类:

即食食品:如八宝粥、即食罐头

即热食品:如速冻汤圆、速冻饺子、自热火锅

即烹食品:就是半成品菜肴,在锅里一加热就可以食用

即配食品:最常见的是各种沙拉、免洗免切的净菜

预制菜里含有防腐剂吗?

在关于预制菜的话题讨论页面,“预制菜里是否含有防腐剂”是广大网友尤为关心的话题之一。

真相:预制菜并非全部都含有防腐剂,也不完全是依靠防腐剂来延长储存时间。

预制菜保质期长短与其包装方式、运输方式关系更大。很多预制菜都是真空包装、全程冷链运输,如速冻饺子、速冻馒头等。

如果含有防腐剂,配料表里必须标明。在选购时可以关注配料表里是否含有山梨酸钾、苯甲酸钠等防腐剂,根据自身需求购买。

预制菜有营养吗?

真相:按预制菜的类型看,蔬菜类、肉类在制作过程中营养流失程度不一样。

蔬菜类预制菜

在加工过程中营养可能流失多一些。但在家炒菜也不可避免会有营养素流失。

肉类预制菜

采取工业化和标准化加工方式,营养成分与在家制作效果差不多。

在吃预制菜时,还需注意三点

一是注意荤素搭配:点餐的时候尽量选择有肉有菜的菜肴,特别是有绿叶菜的,或者单独点一份绿叶菜。

二是避免油大的烹调方式:尽量避免点溜肉段、水煮鱼/肉片、锅包肉、干煸豆角等菜肴,这类菜都是油盐的重灾区。

三是营养成分表:如果是自己买带包装的预热菜,一定要看好营养成分表上的脂肪和钠含量,选择二者相对低一点的。每餐将脂肪控制在10克以内,钠控制在800毫克以内,钠含量≥800毫克/100克就属于高盐食品了。

小贴士请收好

消费者重点关注预制菜营养成分表里钠的含量。一些预制菜在制作中会加放较多的盐,用来抑制微生物生长,从而起到短期保鲜作用。

《中国居民膳食指南2022》建议,成年人每天摄入食盐不超过5克。一般食盐中钠含量约40%,也就是说建议成年人每天摄入钠不超过2000毫克。

《中国居民膳食指南2022》截图

(资料来源:央广网 人民网 新华网 光明网 科普中国)

张瑞龙 黄一农:天理教起义与闰八月不祥之说析探

内容提要:闰八月不祥之说,始于清嘉庆间的天理教起义。嘉庆十六年,天理教徒众因本教宝卷“八月中秋,中秋八月”等谶言,据《万年书》选定嘉庆十八年闰八月起事。但正式颁行的十八年《时宪书》中竟无闰八月,这对起事产生莫大困扰。为坚定信心,起事者又用十六年秋彗星见于紫微垣的天象宣传鼓舞教众。于是出现误将彗星见于紫微垣对清廷不利的星占学解释,混淆为对清廷八月改闰之举的解读。实则嘉庆十八年不闰八月,因八月置闺将不但导致该年冬至落在十月三十日,使清廷例行的郊祀大典无法按惯例在十一月举行,且出现各月中气与历法月序不合情形。晚清时局动荡,尤其在庚子之变的背景下,八月不祥之说又被进一步渲染、放大,成为近世流传最广的谶谣。

一、引言

由于天人感应思想的笼罩,中国古代的天文历算等自然知识,一直被许多人视为拥有预卜吉凶的神秘能力,从而在一些特殊的历史事件中产生深刻影响。①有些民变或起义,便凭借带有天文历法色彩的谶谣来号召民众,以强调其“受命于天”的合法性和神秘性。

近世流传极广的“闰八月不祥”之说便是一例。经查明代以前的典籍中,并无“闰八月不祥”的说法。相反,且多以闰八月为幸事,如唐人黄滔《闰八月》诗:“无人不爱今年闰,月看中秋两度圆。”宋赵大成《闰中秋》:“桂影中秋特地圆,况当余闺魄澄鲜。因怀胜赏初经月,免使诗人叹隔年。”明王鏊:“一年最好中秋月,岂谓今年两见之。”②不祥之说,似始于清嘉庆朝的天理教起义。嘉庆十六年(1811),天理教首领林清因其宗奉的宝卷中有“八月中秋,中秋八月,黄花满地开放”及“白洋劫”等谶言,便据历法推定“白洋劫”的时间及方位。于是据嘉庆即位时编印的《御定万年书》,选定于十八年的闰八月十五日起事以应此劫数。然而,清廷正式颁行的十八年《时宪书》中竟没有闰八月!于是,只得改成九月十五日。

然而,就是这72名天理教徒的起事应劫之举,竟成功地打进紫禁城!这促使其时尚处在盛世余辉中的清朝统治者,被迫意识到衰世征兆已出现的严酷现实。嘉庆帝为此特颁《遇变罪己诏》,称其为“汉、唐、宋、明未有之事”,痛言“我大清以前何等强盛,今乃致有此事!”③且由此力图开创“中兴之治”之宏业,展开长达两年之久的吏治整顿,并进行文化统治、社会控制等全方位的政策调整。如提升汉人在省级地方行政的权力,缓解政治高压,放松对士林舆论的钳制,严格保甲制度,加强对基层民众的思想控制和宣传教育,制定和重申严惩传习邪教律例等,其幅度和范围堪称乾隆末至鸦片战争前最大的一次变革。④后世研究者亦视此事件为前承川、楚白莲教起义,后接太平天国运动的秘密教门起义,甚至有称其为“有清一代兴亡关键”。⑤天理教起义很快就被扑灭,但由于起义者极为看重其据宗教宝卷谶语择定的起事时间,而这一时间又因清廷的改闰而被迫调整,于是天理教起义后,闰八月对清朝不利的谣言便开始流传,并演变为“闰八月不祥”的谶谣。

但对此“闰八月不祥”之说及其与天理教起义间的关联,除庄吉发先生对正德十五年(1520)至光绪二十六年(1900)380年间的十次闰八月加以统计并罗列该年史事,称并非闰八月之年即有不祥之事发生外,⑥陈学霖先生考溯20世纪流传极广的元明鼎革之际“八月十五杀鞑子”的著名传说时,曾指出其与天理教起义后“闰八月不祥”的谣言有关,惟其讨论多引据庄先生的研究,未有新的拓展。⑦其他研究天理教起义的论著对此多是简单涉及,未作深入探讨,甚至存在人云亦云的讹误。⑧至于天理教徒据以推定嘉庆十八年闰八月起事的《(嘉庆)御定万年书》以及后来对起事时间产生重要影响的《嘉庆十八年岁次癸酉时宪书》等文献,更未见有人使用。

有鉴于此,本文将对“闰八月不祥”俗忌的起源以及历代对闰八月的看法,试作考证。首先考察闰八月与天理教起义间的关联;其次,从历法角度讨论清代的置闰之法与嘉庆十八年不闰八月的真相,并利用新发现的嘉庆《御定万年书》的不同版本,探讨该书后来被改刻等情况;最后,讨论天理教事件后闰八月不祥之说的流传及影响。希望为社会天文学史领域提供一极有意义的个案研究,并引发学界对民间秘密宗教、结社中有关天文、历法等知识参与状况的探讨。

二、闰八月与嘉庆十八年天理教起义

天理教又称荣华会、白阳教,是清初创立的八卦教支派之一。嘉庆十三年,林清出任掌教后,将其改称天理教。⑨尽管林清早就对其信徒宣传每日朝拜太阳、念诵“真空家乡,无生父母”八字经语,可免“刀兵水火之厄”,且有“如遇荒乱,并可图谋大事”的打算,但他真正决定造反,则在嘉庆十六年夏,⑩起因是受到此时其从于克敬处所获天理教宝卷《三佛应劫书》(全称《三佛应劫统观通书》)的启发。(11)起义决定即与宝卷中的谶语直接相关,因其中有“十八子明道”及“八月中秋,中秋八月,黄花满地开放”等语,为应此谶言与其中提及的两次中秋,林清与河南滑县李文成结拜,以李氏之姓应“十八子”之谶。(12)并据嘉庆即位时颁行的《(嘉庆)御定万年书》中预推的历日,择定于十八年的闰八月十五日举事。(13)

林清等人又据《三佛应劫书》中所说的弥勒佛有青洋、红洋和白洋三劫(“洋”字亦作“阳”或“羊”,“阳”为本意),推算当时仍属红洋劫,由释迦佛掌教;(14)由于《万年书》中的嘉庆十八年九月有三个节气(霜降、立冬和小雪),此属白洋劫露头,此后便由未来佛即弥勒佛掌教。因而该年应是白洋当兴、弥勒降生之年,林清且宣称自己为太白金星下凡,故旗帜皆尚白。(15)他们认为白洋劫主“兵荒马乱”,劫数一到,正是起事的好时机。(16)由于他们认定的白洋劫“山西是洋头,河南是洋肚,山东是洋尾”,且计划“先收山西,次收河南,后收山东”,(17)起义地点便据此选在河南、直隶和山东三地(山西因准备不足,未举事),其他不在此劫数范围内的各卦卦主及教众则赴上述各地支援起义。(18)无疑,其据谶言及历法所推定的白洋劫与对白洋劫指涉方位的解释,对举事地点的选择有决定性的影响。

巧合的是,到十六年秋,又有光芒丈余(即尾巴长约十余度)的彗星见于紫微垣。(19)此在星占学上主兵象,可以解释成是除旧布新之兆,又因紫微垣代表皇帝,彗星入紫微垣,表示将要改朝换代,所谓“彗孛紫微,天下易主”是也。(20)这些对素习天文历算、旁涉星相占验术数,且自诩“推演颇验”的李文成来说,当然是熟知的。因而被视为一个好预兆,且以此做宣传,增强教众起事的信心。(21)

不料,当十七年十月初一日颁下翌年的《时宪书》后,教众们发现嘉庆十八年竟然未置闰!亦即他们已确定的闰八月十五日的起事日期,根本不存在这年的日历中!(22)原来钦天监已于先前奏请改闰在十九年二月。因而教内便有将清廷的改闰之举,与十六年秋彗星见于紫微垣的天象联系起来,附会称钦天监官员因此天象不吉而奏请改闰。似乎清廷此举,专为破其将据以起事的“八月中秋,中秋八月,黄花满地开放”之谶而为。(23)在举事日期引发极端惶惑的情形下,李文成于十七年十一月赴京,深夜造访林清,林清后来亦再赴滑县与李文成等人商量新的起事日期。(24)但次年二月,林清与冯克善商定出起义口号的明号为“奉天开道”等具体事宜后,对起事日期仍犹豫未决,说:“今年该闰八月,不知道怎么又没了闰月。”甚至有将日期定于次年正月初一日的打算,称“论起来,明年正月初一日时候才到,只好定明年正月初一日”,最后只得说“俟八月内到河南与牛亮臣再商量”。可见清廷的改闰之举给他们造成了莫大困扰。(25)不仅如此,他们原先推定有三个节气的白洋劫之月,也因无闰八月,由原来的九月顺延在十月。(26)

然而,对早有“如遇荒乱,并可图谋大事”打算的林清来说,嘉庆十八年无疑是个极为难得的机会。因为就在他们预先确定起事的直隶、河南、山东三省交界的那些地区,继上年遭受旱灾后,是年又遭大旱。尽管朝廷从这年正月已陆续开展赈济工作,但当地百姓的生活仍非常困苦,有称河南等地“几至易子而食”,山东则“米一石钱二十四千,面一斤钱四十,市中竞有以人肉为卖者”。(27)其中米价已近于平常价格的6倍—10倍!(28)

面对这样的有利时机,林清几经犹豫最终决定坚持原议,因这年没有闰八月,嘉庆《万年书》中的闰八月十五日,就是该年《时宪书》中的九月十五日,因而决定在这天起事。(29)四月,他对来访的杨遇山等人说“九月内应有劫数”,“约同教之人于四五月,三五日,一齐起事”,其中便暗藏九月十五日之期(“四、五”相加,“三、五”相乘),并托杨遇山带信给李文成。(30)七月,林清又亲赴滑县,与李文成等明确定下九月十五日起事的细节。(31)李文成将这一新的起事时间与两年前彗星见于紫微垣的天象作附会,称其应在“酉之年,戌之月,寅之日,午之时”。(32)因嘉庆十八年是癸酉年,且清代行用岁首建寅之制,故建戌之月为九月,依是年时宪书,九月十五日的干支日序为戊寅,于是便将九月十五日的起事日期,缘饰以大众视作玄奥莫测的天文历法知识,从而减轻清廷改闰对起事日期更改造成的冲击,且增加其因应天象的神秘色彩。

但起义时间与安排等机宜,却被多次泄密。十七年春,有台湾人高妈达因“妖言惑众”,为淡水同知查廷华所捕获。经审讯,获悉以林清等人为教首的天理教,将于次年闰八月十五日在京师举事,届时各地徒众亦将响应。查氏以此上奏,但主政者却以此事太荒诞不经,仅照寻常传教例论决,以传布邪教、煽惑民人之罪诛杀高妈达,并未深究其事。(33)

由于林清及其他天理教徒众都十分相信天理教经卷中“八月中秋,中秋八月”的谶语,故当时就有教徒劝人尽快入教,称“现在白莲教要改天换地了,过了十五日,你后悔也迟了”。(34)对其选在九月十五日(即原闰八月十五日)的行动,更认为是“应劫”之举,故其起义计划非常简单——约定九月十五日直隶、河南、山东三省交界的十余县同时举事,以牵制三省官兵;林清于是日在京率人直接攻打紫禁城。(35)

尽管天理教徒众极为看重九月十五日的起事日期,但河南滑县的李文成却因赶造兵器,于当年九月初三日被查获,遭知县强克捷逮捕入狱。(36)初七日,其同党千余人攻陷滑县县城,救出李文成,并将强克捷及其家属杀害。(37)直隶长垣,山东曹县、金乡、城武等地的天理教徒也先后因头目被抓,纠约不及,不待原定日期而皆于初十日前提前起事,并占领曹县、定陶两县。(38)

不过,林清进攻紫禁城的计划仍于九月十五日如期举事,但很快就被镇压。九月十七日,林清被捕,但对附会天理教经卷中“八月中秋,中秋八月”等闰八月十五日及白洋劫等,仍崇信不渝。据当日审讯林清的步兵统领英和称,林氏对谋逆事供认不讳,说:“所习天理教经内有‘八月中秋,中秋八月,黄花满地,白阳出现’语句。本年应闰八月,则九月十五日,仍是闰中秋,故欲谋逆。今事不成,弃却臭皮囊,以应劫数。”(39)在后来的廷讯中,林清又有“此时应劫,将来另有起事之人”等语。(40)

稍后,林清被凌迟处死。十一月,李文成兵败自焚。到十二月初,三省各地的天理教起义已全部被镇压。(41)然而对天理教起义的失败,有教徒归咎于起事日期不合适,如河南等地天理教徒就有称因遭官府拿获,“等不得九月十五日”之说,更有甚者称“他们早起事一百天,所以不济事,应该明年正月初一日动手才好”等说法。(42)

于是,清廷将是年八月改闰,似乎便真的成为破坏天理教经卷中的谶语之举,且颇为奏效。如顾家相后来说,由于天理教教徒行踪诡秘,加之当时通讯条件较为落后,清廷的改闰之举,使分散在各地的天理教教众无法获得准确的起事时间。由于举事者对此“各凭己见”,意见不一,称天理教起义失败,亦“《万年书》有以误之者也”。(43)然而,从上述讨论可知顾说有误,各地教徒事先已知晓确切的起事时间,并不存在彼此看法不一的情况。那么,嘉庆十八年的八月改闰是否真如天理教徒众所称,是因十六年秋彗星见于紫微垣的天象而为?天理教众所推定为白洋劫的节气状况,在清代的历法和置闰中又是怎样的情形?是否具有他们所说的那种神秘性?

三、清代的置闰与嘉庆十八年不闰八月的真相

清代以前,中国传统历法以“平气法”安排二十四气,并以“无中(气)置闰”的原则设置闰月。即将一回归年从冬至开始等分成二十四份,此即所谓的二十四气(俗称二十四节气),其中包含十二个中气和十二个节气,交叉排列。这样每个月最多可有一个节气和一个中气,如若某月内出现仅有节气而无中气的情形,即将该月定为闰月。

这一制历方式到满人入主中原时,受到严重挑战。顺治元年(1644),奉旨制定历法的德国籍耶稣会士汤若望(Adam Schall von Bell,1591-1666)为突显新法较旧法优越,就更改传统的“平气法”为“定气法”,称“求真节气:旧法平节气,非真节气,今改定”。(44)亦即将太阳从冬至点起,每在黄道上移动15度时,即定为一节气的日期。但由于太阳的视运动迟速不均(地球绕太阳的公转轨道为椭圆形),因此各气之间相隔的日数就不相等,以致有可能出现一月之中有三气,偶尔也会出现一年之内有两个无中气之月的现象。故此,汤若望在新法中只得勉强规定:

求闰月,以前后两年有冬至之月为准。中积十三月者,以无中气之月,从前月置闰。一岁中两无中气者,置在前无中气之月为闰。(45)

由于两个冬至之间(含冬至所在之日),通常包含十二个朔日,但偶亦可能出现十三个朔日,因冬至均固定为十一月,故必须在此十三个月中置一闰月。一般说来,其间多只有一个月无中气,但有时在此十三个月当中,间亦会出现两个无中气之月的情形,依照汤若望的定义,即以头一个无中气之月为闰。

明以前因采取“平气法”,故各月置闰的概率基本相等。但在清代“定气法”的规则下,各月的置闰概率相差颇多,清初以来三百五十年间,平均每半个世纪才发生一次的闰八月,(46)就在宗教的推波助澜下带有浓厚的神秘色彩。

入清以来,除康熙六年至八年(1667—1669)间,曾短暂使用旧法之外,均采用汤若望发明的这种“定气法”决定节气和闰月的时间,而在此法之下,有一月三气的情形,并不罕见。(47)如顺治三年十一月(大雪、冬至和小寒)、顺治十八年十一月(冬至、小寒和大寒)、康熙四年十月(立冬、小雪和大雪)、康熙十九年十一月(冬至、小寒和大寒)、康熙二十三年十一月(大雪、冬至和小寒)、康熙四十二年十一月(大雪、冬至和小寒)、乾隆四十年(1775)十一月(冬至、小寒和大寒)、嘉庆三年十一月(大雪、冬至和小寒)等月即然。(48)天理教徒据《嘉庆万年书》推定为“白洋劫”的嘉庆十八年十月有三个节气(霜降、立冬和小雪),便属这种情况,并无神秘性可言。(49)至于天理教徒所称“白洋劫”主“兵荒马乱”,则是起义者制造舆论的附会。

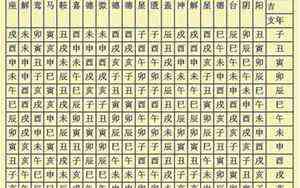

清代官方颁行的历书,便由钦天监官员据汤若望发明的上述“定气法”推算。这些历书主要有万年历和时宪历两种,二者后俱因避乾隆皇帝弘历之讳,改称万年书和时宪书。(50)《万年书》主要记各年的月尽大小、朔日干支、置闰月份以及节气时刻等。清代第一部《万年书(历)》编制于康熙五十九年,其时以六十年甲子初周,议定自康熙元年始,依次编列,定为《万年书(历)》。(51)乾隆二十五年,又遵《御制历象考成后编》改正《三元甲子万年书》。是书起自清太祖天命九年(即天启四年,1624),亦即满人入关前的第一个甲子年,推算至乾隆一百年。此后,又续办至乾隆二百年。(52)书前附“历代三元甲子编年”,上溯历元古今统会,起自“上元黄帝六十一年”,迄于在位皇帝年号纪年的三元之年,以合万年之义。(53)此后,凡新帝即位,均颁布《万年书》,且俱编年至该帝年号纪年的第二百年。(54)

时宪书则每年颁布一次。清代规定,每年二月初一日即将来岁时宪书进呈御览,故时宪书须提前一年编制完成,而具体的推算编制工作更须再提前一年,即在两年前开始。(55)一般而言,时宪书中有关朔闰的资料,多与《万年书》所记无太大出入。然而当嘉庆十六年四月,钦天监官员推算编制十八年时宪书时,却发现此前颁行的嘉庆《万年书》于是年八月置闰。这虽是按官方的置闰规则推算得出,且雍正、乾隆两朝的《万年书》亦均于该年(即雍正九十一年、乾隆七十八年)八月置闰,(56)但因有此闰八月之故,是年的冬至却落在十月三十日,而非通常应在的十一月。(57)其时清廷每年所举行的郊祀大典,惯例都在十一月的冬至日举行。(58)所谓“国之大事,在祀与戎”,如果时宪书亦按《万年书》于是年八月置闰,则将使清廷极为重视的这一“大祀”,不能在惯例时间举行,这在当时是很难想象的。

不但如此,它还将使各月中气与历法月序不合的情形连续数月发生(如原应属于十二月中气的大寒,出现在十一月)。(59)因而监臣称此状况为“向来所未有”,奏请十八年不置闰,将稍晚亦无中气的十九年三月,改为闰二月。钦天监在奉旨对此事再详细通查之后,回奏称:

溯查康熙十九年、五十七年,俱闰八月,是年冬至仍在十一月,与郊祀、节气均相符合。今嘉庆十八年闰八月,冬至在十月内,则南郊大祀不在仲冬之月,而次年上丁、上戊,又皆在正月,不在仲春之月,且惊蛰、春分皆在正月,亦觉较早,若改为十九年闰二月,则与一切祭祀、节气,均属相符。复将以后推算至二百年,其每年节气以及置闰之月,俱与时宪无讹。(60)

其中仲春之月有无“上丁、上戊”,亦与清廷例行的祀典密切相关。因清朝自崇德五年(1640)起,即规定每年“二月、八月上丁日”祭祀孔子,(61)“春、秋仲月上戊日”祭社稷。(62)“上丁日”就是该月上旬的丁日(每旬仅可能有一丁日),“春、秋仲月上戊日”,则是二、八两月上旬的戊日。(63)此一仪礼流传甚早,但有的朝代选在上戊祭武成王(指与周公共同辅佐周成王的吕尚)。(64)钦天监官员所以称若于嘉庆十八年置闰,则次年的上丁和上戊,皆会落在正月,乃因当年的春分将在正月三十日,而包含春分之月通常被视为仲春之月,故十九年春季的上丁和上戊,将分别出现于正月的五日和六日,此与两者均在二月的惯例不符。(65)

在考虑到冬至、上丁和上戊通常应在的月份,嘉庆帝决定改闰十九年二月。如此,则冬至即变成在十一月三十日,而上丁和上戊则落于十九年的二月五日和六日。(66)钦天监当时还往后推算至嘉庆第二百年(即1995年),发现其他应闰八月之年,均不会发生类此冬至未落在十一月的特殊情形。为此,嘉庆帝奖赏校出这一“错误”的四位官员,并谕令查明从前将十八年八月率行置闰的人员奏闻治罪,且将朝臣所拟谕旨中的“交部议处”改作“候旨治罪”,可见其对此问题之重视。(67)是年九月,朝鲜观象监官员也发现了《嘉庆万年书》中十八年闰八月所造成的冬至落在十月之误,称“癸酉冬至,在于十月晦日,则历法不无差误”,建议于冬节遣使朝清时,依例从监官中“别遣精明干事人,期于质正历法之地”。(68)

然而,当笔者试图寻找这部嘉庆十八年有闰八月,且在某种程度上引发天理教事件的嘉庆《御定万年书》时,却惊讶地发现现存中国国家图书馆、北京大学图书馆以及故宫博物院图书馆善本部的三部《(嘉庆)御定万年书》,尽管编年均至嘉庆二百年,但于十八年八月却均未置闰!因而怀疑十六年四月嘉庆帝决定改闰十九年二月后,钦天监官员对《御定万年书》中嘉庆十八年和十九年两年的历日进行了更改。尽管笔者为此遍查藏于中国第一历史档案馆的钦天监题本,但现存题本中对此亦无记载。幸运的是,我们终于在故宫博物院图书馆普通线装书库发现了嘉庆十八年八月置闰的嘉庆《御定万年书》,该书编年亦至嘉庆二百年,这一怀疑也终于得到证实。(69)此更改且为此后道光至宣统各朝的《御定万年书》所沿用。(70)

或许由于钦天监改闰所根据的理由,涉及历法上的技术层面及朝廷的具体制度运作、节日礼仪安排等,以致一般人和大多数学者均少有知晓或理解者。(71)这就难怪当年天理教徒会将钦天监奏改置闰之举,归因于同年秋彗星见于紫微垣的天象。通过上述考察,可知二者其实并无关联,在时间上更是如此——钦天监奏请改闰在十六年四月二十三日,而彗星见于紫微垣已是该年七月。(72)

由此,我们对“清朝不宜闰八月”或“闰八月不祥”等谣言,便可作出这样的推测:由于嘉庆十八年的天理教起义与闰八月间的复杂关系,故天理教起义失败后,时人便将十六年秋彗星见于紫微垣对清廷不利这一星占学上的解释(天象主兵,表示除旧布新,故曰对清廷不利),与同年钦天监将十八年八月改闰,混淆在一起,将本是对天象的解释,变成对清廷八月改闰之举的解读。而李文成等因起事日期遭清廷改闰八月被迫调整后,以新的起事时间与彗星见于紫微垣的天象作附会,更增强了这种混乱,于是便有这样的谣言。

四、闰八月不祥之说的流传及其影响

天理教起义失败后,由于其在当时朝野产生的巨大震撼和广泛影响,(73)“清朝不宜闰八月”或“闰八月不祥”等说法开始流传。道光间,在安徽地方任知府的朱锦琮,便称天理教起义因“是年当闰八月,为谶纬之说,二八秋,国朝所忌,故敢于作乱也”。(74)其中“二八秋,国朝所忌”,便是清朝不宜闰八月之说的翻版。

咸丰元年(1851),应闰八月,钦天监因受流俗的影响,曾上奏请旨改闰,咸丰帝为此请教其师傅杜受田的意见,杜氏以为纯是无稽之言,遂不改。但当时民间就有传闻讹称清初二百年来,都不曾在八月置闰,因此每逢应闰八月,钦天监官员就会请旨更改。(75)

事实上,如果我们查阅史书,就可发现清初最早的两次闰八月(康熙十九年和五十七年),均不曾有特意改闰之举。(76)且仅就改闰的技术层面而言,咸丰元年即使闰八月,冬至也仍落在十一月,此前嘉庆十八年八月置闰时所导致的各月中气与历法月序不合的情形亦不会发生,故无改闰的必要。(77)同治元年(1862),亦因此于八月置闰。然而从曾任江西萍乡县知县的顾家相的回忆来看,清朝不利闰八月之说,在咸同时已广为流传。(78)

光绪二十六年,因又逢应闰八月,故此前一年民间即哗传钦天监已奏请改闰。其时由于帝国主义的长期侵略及天灾人祸的频繁发生,各地民不聊生,民变屡起。这时清朝不宜闰八月之说再度受到关注,各种要在闰八月起事的谶谣亦以仙道乩语、出土碑文等形式流传,如称“红花落地黄花起,二八干戈二八秋”、“变(遍)地[人]死一多半,闰月秋时是大乱”、“若问真龙主,全在二八五”、“乾坤一扫净,明主定中原;安下二八六(又作‘八二六’),定在一四三”等。所谓“二八五”、“二八六”或“八二六”、“一四三”,均指闰八月(八指八月,二六相加为八,一、四、三相加又得八)。(79)同时,民间遍传的义和拳红灯照应劫起事等谶谣——“这苦不算苦,二四加一五;家家红灯照,那时真是苦”,(80)也在北方各省广为传播,其中“二四加一五”又作“二八加一五”,据时人解释即为闰八月十五日(二四为八,一五即十五,二八则为闰八月),所谓“唱彻街头二四歌,从来闰八动干戈”,这类传单在京师被挨门逐户地传送。(81)

实际上,清廷并未改闰,仍于是年闰八月。然而当时惶惶不安的局势,使这一谣言的传播更甚。于是,便有人起而撰文厘清此流言。五月,顾家相在《万国公报》发表的《闰八月无关吉凶辨》一文,大概是近两百年来讨论闰八月最为翔实的一篇文章,他从历法的角度理清嘉庆十八年改闰的原因之后,归结说:“不利闰八月,乃草野流传之谬说”,并称由此可使“人人知今年闰八月,在本朝已为第五次,不足为奇,庶几谣言静息,人心安谧”,云:

考国朝定鼎以来二百五十余年,所谓闰八月者,嘉庆癸酉已改不计,此外已有四次:康熙庚申,三藩将次勘定,军务日有起色;康熙戊戌,海宇太平;咸丰辛亥,亦在粤匪起事以后;同治壬戌,则为官军得手克复安庆之岁,不三载而底定东南。然则所谓闰八月不利者,果安在耶?仆故表而出之,既以草野流传之谬……(82)

顾氏所举的康熙十九年和五十七年两例,虽然均闰八月,但并不曾发生对清廷不利的大变。事实上,清军于康熙十九年庚申岁不仅克复成都、保宁、重庆、辰州、贵阳等地,还迫使郑经败走台湾,而康熙五十七年戊戌岁更是“海宇太平”的盛世。

然而事有凑巧,稍后义和团运动的继续发展和接踵而来的八国联军侵华,使局势更加岌岌可危。七月,北京城沦陷,慈禧太后带光绪帝仓皇逃往西安。闰八月,又有郑士良等革命党人在惠州起义。(83)在此前的六月,浙江衢州的刘加幅,亦因当地流行的“闰八月必反”之谶言及京津地区已发生义和团运动,在当地起事。(84)

这时,许多人更相信此前本朝不宜闰八月的流言,将这一动荡的时局附会成是闰八月所致,民心更加惶惶不安。顾家相此前撰文辟谣,欲使“谣言静息,人心安谧”的愿望显然没有达成。不过,这种努力在其他有识之士那里仍然继续。

以出版《小方壶斋舆地丛钞》闻名的王锡祺,亦有感于民间流言四起,有倡“本朝忌闰八月”说者,辑撰《闰八月考》一书。王氏请同乡龚穉将史书中所有的闰八月,加以整理辑录,并将各年所发生的重大事件亦胪列排比。据其统计,自汉武帝太初元年(公元前104)以迄光绪二十六年,共有六十一次闰八月,其中多数并不曾发生重大变故。王锡祺认为光绪二十六年所发生的巨变,“非彼苍好祸,实佥谋不臧”所致!(85)王氏在《闰八月考》的跋文中,归结称:“顾列朝星变示警,或应或不应,且人力回天者,十恒六七”,其对闰八月不利清廷一说的态度,则深受顾家相的影响,王氏在《闰八月考》一书的末尾,即曾将顾氏所撰《闰八月无关吉凶辨》全文引录。(86)

除学术文章及专著外,这种“辟谣”的努力还见于当时的通俗小说。光绪三十一年,《绣像小说》上发表的《扫迷帚》,便将这些闰八月不祥的谣言,作为迷信素材来抨击,以彰显其破除迷信以促进中国进化的小说主旨。小说借主人公壮抱之口,批评本朝不宜闰八月的流言,说:“闰月妨碍,自是胡说。闰八月本属常事,并无利不利之说。”对“说者咸谓闰八月不利之明征”的庚子拳乱,则直接批评是朝廷当政者失策所致,与八月是否置闰毫无关系,言:“即不称闰八月,而如此妄为,亦岂能幸免?与闰八月全无干涉。”(87)所举实例与具体言论,亦多因袭顾家相的观点。

吊诡的是,这些辟谣著作本身,却或多或少地受到“本朝不宜闰八月”之说的影响。如顾家相怀疑本朝不利闰八月之说乃“草野流传之谬说”,称此说“监臣未必知之,即知之亦不敢形诸奏牍”。(88)但这一推断却正受此说影响而来。因清代自乾隆始此后诸帝万年书,均推算至该帝年号纪年的第二百年,故嘉庆十八年的闰八月,已在乾隆《御定万年书》中出现过(即乾隆七十八年),显然此前监臣并无此忌。(89)不仅如此,即使在改版重印的嘉庆《御定万年书》中,仍有嘉庆五十六、六十七、一百五、一百六十二、一百八十一、二百年共六次闰八月,亦即此时亦无此禁忌。(90)同样,道光《御定万年书》亦依例编至道光二百年,其中亦有道光三十一、四十二、八十、一百三十七、一百五十六、一百七十五年等六次闰八月。(91)考虑到嘉庆十六年至道光初年编纂《万年书》,仅隔十余年,若钦天监官员果有此顾虑,又有此前《(嘉庆)万年书》将嘉庆十八年八月置闰而获罪的前车之鉴,很难想象他们会继续冒险于八月置闰。此后,咸丰、同治、光绪三种《御定万年书》,亦按此前的置闰规则推算,于各应闰八月之年照常置闰,未作更改。因而,在钦天监并没有闰八月不祥等说之禁忌。何况据上文考察,此说尚出现于嘉庆十八年天理教起义失败后。不仅如此,甚至即使在遭逢庚子之变、饱受闰八月不祥等谣言流播之后的宣统初年,钦天监官员编制《(宣统)御定万年书》时,仍按置闰规则,于应闰八月的宣统四十九、六十八、八十七、一百四十四、一百六十三、一百八十二年照常置闰。(92)

同样,王锡祺在解释嘉庆十八年八月改闰原因时,除历法推算等技术层面因素外,称另一考虑就是这年闰八月与王莽始建国五年(公元13年)癸酉闰八月的年份干支相同,监臣因此奏请改闰。(93)但这一情况是他们辑录、排比历代闰八月资料时所发现,很难想象在闰八月尚未成为敏感话题时,钦天监官员推算各应闰月之年,会详考历史上所有有闰月之年的相关资料,看是否有此类“史实忌讳”而奏请改闰。显然,这也是王氏本人受当时“本朝不宜闰八月”之说影响而有的附会。

然而尽管如此,闰八月不祥之说却仍在流传。如一位天津的洋行会计在整理其“义和团在津始末日记”的卷前识语中,便引《中庸》“国家将亡必有妖孽”语,称“信哉斯言也!光绪二十六年岁次庚子,是年闰八月也”,其意即以是年春夏的华北大旱、天津城内屡次发生的大火及八国联军侵华、义和团运动等诸多重大变故与闰八月有关。(94)又如光宣之际伪造的《景善日记》,亦特将当年流行的闰八月不祥之说写入,如光绪二十六年元旦日记云:“今年有闰八月,人人皆谓不祥之兆。盖以前每逢闰八月,则是年必有变故也。”(95)并以景善这位78岁正白旗老人在这年的遭遇,佐证其“一语成谶”的征验之效——是年七月二十一日,景善之妻、妾及子媳因联军进京皆吞烟自尽,其本人则被长子恩珠推入井中毙命,恩珠稍后亦因藏匿身带兵器的义和团人士而被英兵枪毙。(96)

与此同时,随着“反满”民族革命运动的发展,闰八月不祥的传说也被赋予民族革命的色彩,这时另一场被广泛唤起的民族鼎革的历史记忆——朱元璋反元,便以“八月十五杀鞑子”的故事形式出现。1906年,比利时籍神甫田清波(Rev.Antoine Mostaert)在鄂尔多斯地区搜集到的大批蒙文文献中,有一份钞本,就记载了元末汉人约在闰八月十五共同起事的情节,称:“当月亮一升起,大家便去杀戮管治他们的喇嘛(或蒙古人),把他们的头颅和心肝去祭月亮”,然后围攻大都城。(97)此后则有多种汉文文献或民间传说记载元末朱元璋等“八月十五杀鞑子”反元起义的传说,成为20世纪流传最广的故事之一。而故事源头,则是上述嘉庆十八年天理教教众原计划于闰八月十五日起事。(98)

在清廷方面,闰八月不祥之说竟影响到官员对朝廷的建言,且演变到只要闰月便不祥的境地,颇有谈“闰”色变的意味。宣统二年(1910)十二月,御史姚大荣便因清廷颁布的三年时宪书有闰六月,上折奏请停罢闰月。原因除闰月导致朝野增加一月的薪俸、军饷等开销外,另一重要理由便是本朝“因闰月酿两次巨变”,所举之例,则是上文讨论的嘉庆十八年天理教起义和光绪二十六年义和团运动。他并危言耸听地说,尽管此次并非闰八月,但鉴于本朝已发生的两次巨变,若仍然置闰,将恐“难保不因闰月之故,致奸民有妄生事端”。钦天监官员将其所奏因由一一根据史实驳斥,并奏请宪政编查馆、会议政务处复议请旨,最后依议不变。(99)然而,历史真是巧合,清王朝便亡于这有闰六月之年的辛亥革命。

清朝已亡,按说清朝不宜闰八月之说,自然也就失去了其预言未来的现实意义。然而,这一说法却以另一种方式一 闰八月不祥的说法继续流传。1919年,刘声木在其出版的《苌楚斋随笔》中说:“草野相传:闰八月。天下反。”且以清朝为例,称:

我朝二百余年,仅遇三次。一在康熙□□年,三藩果起事。一在□□□□年,幸太平无事。一在光绪廿六年,八国联军入京,德宗景皇帝奉孝钦显皇后,西狩长安。(100)

较之前引顾家相之说,显然有明显的史实错误或疏漏——首先,清朝共五次闰八月而非三次;其次,其中的“康熙□□年”,即十九年庚申,亦非三藩起事之年,而是顾氏所说的“三藩将次勘定,军务日有起色”之年。

五、结语

据王锡祺统计,自汉武帝太初元年至光绪二十六年两千余年间共有61次闰八月,其中多数并未发生重大变故,故闰八月与重大历史变故之间并无必然关联。“闰八月不祥”之说,应是嘉庆十八年天理教起义失败后,由于各种复杂原因,穿凿附会而来。

天理教教首林清等因其信奉的本教经卷中有“八月中秋,中秋八月,黄花满地开放”及“白洋劫”等谶言,便据历法加以附会,推定“白洋劫”的时间及方位,并据《嘉庆万年书》选定于嘉庆十八年闰八月十五日起事以应劫数。恰巧就在他们决定起事的十六年,又发生了彗星见于紫微垣的天象,而这在星占学上主兵象,意味着将要除旧布新,更增强了起事的信心。也是在十六年,钦天监官员在编制十八年时宪书时发现,如果该年闰八月将不但使该年的冬至落在十月三十日,还会出现各月中气与历法月序不合的情形,加之当时清廷每年举行的郊祀大典惯例都在十一月的冬至日举行,于是将嘉庆《万年历》中的闰八月改于十九年二月置闰。此故,当嘉庆十八年的时宪书颁下后,天理教教众发现他们据以起事的闰八月根本不在这年的日历中!为此,天理教起义者不得不对原定起事时间加以调整,最后定于《时宪书》中的九月十五日起事,李文成等则将以新的起事时间与彗星见于紫微垣的天象作附会,以鼓舞教众。

由于这些复杂关系,当天理教起义失败后,时人便将十六年秋彗星见于紫微垣对清廷不利这一星占学上的解释,与同年钦天监将十八年八月改闰,混淆在一起,将本是对天象的解释,变成对清廷八月改闰之举的解读,于是便有了“清朝不宜闰八月”或“闰八月不祥”等谣言,并附会称钦天监官员因此天象不吉而奏请改闰。实则改闰之举不但在动机上与此毫无关系,时间上亦在此前两个多月。

此后咸丰元年、同治元年两次闰八月,虽受“清朝不宜闰八月”等流言影响,但仍于八月置闰。光绪二十六年又逢闰八月,是年发生的义和团运动及八国联军侵华等造成的时局动荡,使许多人更加相信闰八月对清朝不利的流言,民心愈加惶恐不安。于是,一些有识之士撰文厘清此一流言,这种努力既见于学者严肃的学术考证,亦见于宣传破除迷信、旨在促进中国进化的通俗小说中。清亡后,清朝不宜闰八月之说,自然失去了其预言未来的现实意义。然而,这一说法却以另一种方式——闰八月不祥继续流传、发酵。

符谶是中国民间秘密宗教的重要特征之一,借谣谶起事则是自张角创太平道以来,中国民间秘密宗教或秘密结社的另一特色。这些谶言中,与天文、历法相关者不在少数。古代中国,天文、历法、术数等往往会蒙上浓重的神秘色彩,对传统的政治、社会产生深刻影响。这一点,在一些民间秘密宗教起事中表现得尤为突出,本文所讨论的“闰八月不祥”之说即为一例。探讨民间秘密宗教中有关天文、历法等知识的参与状况以及其与重大历史事件等之间的关联和互动,将是社会天文学史研究的另一重要内容。

论文承北京故宫博物院图书馆鲁颖女士、南开大学张建博士、台湾大学黄丽君博士提示相关资料,清华大学黄振萍先生、中国人民大学马克锋教授提出宝贵修改意见,特此致谢!感谢两位匿名审稿人的精彩意见,使本文的相关论述更为谨严。