繁简字并不一一对应,不是所有简体的“里”都对应繁体的“裏”

必须承认,作为语文老师,我有很严重的职业病,不只是腰酸背痛腿抽筋,还有不管什么地方,但凡有文字,总要凑过去看一下。不但要看一下,知道写的是什么内容,而且,还要看看有没有错别字,有没有病句。

这不,很偶然间在每天往来的地方,发现防护网上装饰着一些文字。

“伏脉千裏”这个词语,“裏”应该写作“里”才对。

先不分析为什么错了,先说“伏脉千里”是什么意思。这个词语常常和“草蛇灰线”连在一起使用。

所谓“草蛇灰线”,由“草蛇”和“灰线”两个词合成。草蛇说的是一条蛇从草丛穿过,不会留下脚印,但蛇有体重,还是会留下一些不明显却仍存在的痕迹。灰线说的是拿一条缝衣服的线,在烧柴后的炉灰里拖一下,由于线特别轻,留下的痕迹也是很恍惚的。由此比喻事物留下隐约可寻的线索和迹象。

所谓“伏脉千里”一词,由“伏脉”和“千里”两个词合成。“伏脉”是中医术语。指一种脉象。脉来伏隐,重按推筋着骨始得。或曰:极重按之,着骨乃得。见于邪闭、厥证、痛极等病证。《难经·十八难》:“伏者,脉行筋下也。”

看不懂这段文言没关系,简而言之,“伏”是“脉”的修饰语,“伏”就是潜伏,“伏脉”的特点是深藏的,是伏隐的,不容易发现的,或者准确说是不容易感觉到,所以才会“极重按之,着骨乃得”。

“千里”是对“伏脉”的补充说明,“千里”本身无非就是形容距离之远而已,极言这种脉象的不容易被感知的特点。

“草蛇灰线”与“伏脉千里”两个词连用,多表示文学创作中,埋伏笔使小说环环相扣,前后呼应。比如,《红楼梦》中的伏笔就可以称之为“草蛇灰线”与“伏脉千里”。当然,“伏脉千里”用在语文教学上,形容要大量阅读,不功利,不急躁,为语文素养的提升打牢坚实的基础,也未尝不可。

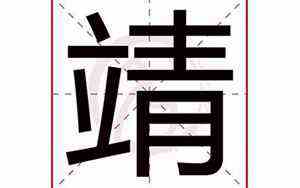

说完了“伏脉千里”是什么意思,接下来说说“伏脉千里”中的“里”为什么不能写作“裏”。“里”对应的繁体不就是“裏”吗?是因为写了繁体字就算错了吗?

不是因为写成繁体就算错了,而是没有注意到繁简字转化过程中一个非常重要的问题。那就是,简化字和繁体字并不是一一对应的关系,而在有些时候,可能是两个甚至是多个繁体字简化为同一个简体字。写简体的时候没有问题,但是从简体再次转化为繁体时,则需要特别注意应该转化为哪个字才行,一不小心就出错。

下面就以这个“里”字为例,对其在繁简字转化过程中的情况做一点儿分析。

简体“里”所对应的一个繁体字是“裏”,这是会意兼形声字。从衣,里声。本义:衣服的里层。《说文》:“裏,衣内也。衣外曰表。”也可以写作“裡”,与“裏”采用了同一种造字思路,只不过一个是上下结构,一个是左右结构而已。

《诗•邶风•绿衣》:“绿兮衣兮,绿衣黄里。”。(绿衣裳啊绿衣裳,绿色面子黄里子。)

由衣服的里层这个本义出发,“裏”又引申为内部,与“外”相对,比如,表里如一,山河表里等词语中的“里”如果写成繁体的话,那就应该是“裏”。

又由与“外”相对这个意思,引申为一定范围以内。所以,诸如“这里”“那里”等词,如果“里”写为繁体的话,也应该写作“裏”。

简体“里”所对应的另一个繁体字是“里”,与简体字形相同。“里”是会意字,金文从田,从土。用有田有土会人所聚居之地之义。本义:里弄;街巷。《说文》:“里,居也。”

由此进一步引申为故乡。比如,故里,乡里。又进一步演变为指古代一种居民组织。《尚书大传》:“八家为邻,三邻为朋,三朋为里。”该组织的负责人就称为里长,里正。因为古代居有定制,所以,“里”又引申为长度单位,比如,千里,万里等。又由名词转而成为动词,表示居住.比如,《论语》中有“里仁为美”(要选择有仁德的地方居住)。

以上这些意义的“里”,繁体都与简体相同,要写作“里”,而不能想当然地写为“裏”。

由以上分析可知,“伏脉千裏”中的“裏”应该写作“里”,如果要把这四个字都写成繁体字的话,反而“脉”应该写作“脈”,其他的三个字都与简体相同才是。

“里”由简体转化为繁体,最常出错的是这样的语境:“××故里”,经常看到某些地方将“故里”误写作“故裏”,本想写个繁体装作有文化,反而写错了字,暴露了没文化的本质。

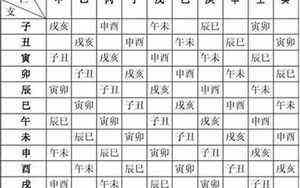

在中小学常见的诗文中,有很多带有“里”字,如果写成繁体,那就一定要注意在转化时,要依据意义来判断,是转化为“裏”,还是转化为“里”了。

比如,下面这些诗句,哪些在写成繁体的时候要变为“裏”,哪些即使写成繁体,也应该保持和简体字形一致的“里”字呢?

星汉灿烂,若出其里。——《观沧海》

老骥伏枥,志在千里。—— 《龟虽寿》

万里赴戎机,关山度若飞—— 《木兰辞》

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。—— 《木兰辞》

滟滟随波千万里,何处春江无月明——《春江花月夜》

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见——《春江花月夜》

仍怜故乡水,万里送行舟——《渡荆门送别》

此地一为别,孤蓬万里征。—— 《送友人》

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。—— 《茅屋为秋风所破歌》

独坐幽篁里,弹琴复长啸——《竹里馆》

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷——《别董大》

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。—— 《白雪歌送武判官归京》

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。——《秋思》

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风——《江南春》

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。—— 《钱塘湖春行》

翠华摇摇行复止,西出都门百余里——《长恨歌》

昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长——《长恨歌》

闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊——《长恨歌》

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。—— 《雨霖铃·寒蝉凄切》

千嶂里,长烟落日孤城闭。—— 《渔家傲·秋思》

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。——《渔家傲·秋思》

但愿人长久,千里共婵娟。—— 《水调歌头·明月几时有》

千里孤坟,无处话凄凉。——《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

三十功名尘与土,八千里路云和月。—— 《满江红•怒发冲冠》

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪。——《清平乐·村居》

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。—— 《西江月·夜行黄沙道中》

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。—— 《青玉案·元夕》

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。—— 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。 ——《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁——《过零丁洋》

上面这些诗句,如果转化为繁体,有一些比较容易判断“里”应该写成“里”还是“裏”,有一些就要琢磨一下,而且,我们会发现其中同一首诗中的“里”对应的繁体字也可能不同。

那么,了解这些有什么用呢?我想至少有三点作用可以说说。

1.用简识繁是基本的需求,我们在读古书时,能够弄清楚,相应繁体是否转化准确,也可以结合字形对相应汉字做一些语义上的推断。

2.在书法作品中常常用到繁体字。如果是自己创作书法作品,可以少犯这类差错,如果是别人的书法作品,可以借此判断这个人是内行还是外行。

3.更重要的意义是通过这种对照关系的辨别,能够进一步加深理解汉字的音(读音)、形(字形)、义(语义)、源(字源)、境(语境)、性(词性)这几者之间的关系。

除了“里”字从简体转换成繁体时容易出错,与“里”字类似,你还知道哪些常见字,因为简体与繁体不是一一对应的关系,在从简体转换成繁体时容易出错呢?欢迎留言讨论。

雅韵网---写春联时最易出错的繁体字

1,家。对应两个繁体字:(傢)具,(傢)什,(家)庭,(家)乡,科学(家);

2,丰。对应两个繁体字:(豐)富,(丰)采;

3,广。对应两个繁体字:(广)用于人名,(廣)阔、(廣)東;

4,发。对应两个繁体字:(發)達,頭(髮);

5,面。对应两个繁体字:(麵)粉(麵)條,當(面)表(面);

6,千。对应两个繁体字:鞦(韆)秋千,一(千),(千)秋基业;

7,云。对应两个繁体字:(雲)彩,(雲)南省,子曰詩云;

8,愿。对应两个繁体字:(願)望,(願)意,許(願);

9,胜。对应两个繁体字:(勝)利,名(勝),(胜)任;

10,秋。对应两个繁体字:(鞦)韆,(秋)季;

11,团。对应两个繁体字:(團)结,(團)體,師(團),(團)員, 湯(糰),飯(糰)。

12,余。对应两个繁体字:業(餘)愛好,(余)第一人稱,我;

13,回。对应两个繁体字:(迴)旋,(回)頭,(回)報,(回)族;

14,里。对应两个:表(裏)不一,這(裏),(里)程,鄰(里);

15,汇。对应两个繁体字:(匯)合,(匯)款,(彙)聚,詞(彙);

16,获。对应两个繁体字:捕(獲),(獲)得,收(穫);

17,谷。对应两个繁体字:五 (穀)雜糧,稻(穀),山(谷);

18,几。对应两个繁体字:茶(几),(幾)乎,(幾)個;

19,松。对应两个繁体字:(鬆)散,(松)樹;

20,后。对应两个繁体字:(後)面,皇(后);

21,向。对应两个繁体字:(嚮)前走,方(向);

22,朱。对应两个繁体字:(硃)[注:名詞:朱砂],(朱)紅色;

23,征。对应两个繁体字:遠(征), (徵)召,象(徵);

24,复。对应两个繁体字:重(複),繁(複),(複)雜,(復)查,(復)習;

25,党。对应两个繁体字:(党)項[注:姓氏],(黨)員;

26,体。对应两个繁体字:身(體),(体)夫[注:抬靈柩嘅人);

27,帘。对应两个繁体字:窗(簾),垂(簾)聽政,酒(帘);

28,御。对应两个繁体字:抵(禦),(御)驾親征;

29,种。对应两个繁体字:(种)[注:姓],物(種)起源,(種)田;

30,曲。对应两个繁体字:彎(曲),戲(曲),(麯)酒。