本文目录一览:

梦见去世的父亲

好久没有梦见去世的父亲啦

因为自从他去世后

会经常出现在我的梦中

让我知道他现如今过的如何

所以我从来不觉得他已经死去

只是在和我不同的维度里生活着

说与他人听

没有我的梦中与现实中的经历加持

他人是无法感受理解的

最近一直想着老爸

昨晚的梦中总算出现啦

一脸的开心的笑

我安心了

知道他过得很好就ok啦

忍不住又想流眼泪

我们都要好好的

恰好看到手边的那本书皮上的一行文字

我们花了很长的时间

走了很远的路

原来都是为了遇见自己

河南7岁小女孩睡觉梦到去世的爸爸,她跑到山上坟地给爸爸读书。

这故事描述了一个小女孩莉莉和她的家庭,以及她们在面对父亲的严重疾病和离世后的坚韧和爱。故事中有许多感人的情感元素:

1.莉莉的爸爸为了提高家庭的生计,不辞辛劳在工地工作,然后用心准备零食和给她小惊喜,表现出深厚的父爱。

2.当莉莉得知她爸爸的病情严重,她的母亲表示愿意不惜一切代价治疗,但爸爸坚持认为没有必要消耗全部家庭的资源,表现出对家庭的牺牲和责任感。

3.夫妻俩在父亲有限的生命中,竭尽所能陪伴莉莉,让她拥有快乐的时光,这段时光成为了莉莉最宝贵的回忆。

4.尽管爸爸离世,但莉莉通过梦境和故事书来保持与父亲的联系,展现出她对父亲的深切思念和爱。

5.故事最后,莉莉坚持前往父亲的坟墓,以自己的方式继续陪伴和表达对父亲的爱。

照护老人,注定是一场修行

作者:张九龙

时间流逝不可逆转,个体也注定无法回避衰老。国家统计局数据显示,至2022年末,中国60岁及以上人口达到2.8亿,占全国总人口的比例为19.8%;65岁及以上人口2.1亿,占全国总人口的比例为14.9%。随着人口老龄化程度的加深,高龄老人以及失能、半失能老人比重在不断增加。子女照护生病的老人天经地义,但当“赡养”“尽孝”这些词一旦落到细节中,就会有无数的冲突和挑战。照护老人,注定是一场修行。

成年人的崩溃

居家照护老人并不是件轻松的事,成年人的崩溃往往是从父母生病开始。

《不情愿的照护》始于《卫报》的一篇文章,在2019年1月走红。其作者很谨慎小心,他害怕自己父母的隐私被暴露,打扰到自己家人的生活,因此以匿名的方式记录了这段经历。

故事从一个电话开始。87岁的父亲因心脏病发作被送进医院,留下89岁的母亲独自在家。《不情愿的照护》的作者收拾了一个小袋子,回家帮忙。

屋漏偏逢连阴雨,他的工作没了,与此同时,转向自由职业的机会也被他平白弄丢了。好在恢复中的父亲,开始接受儿子的照顾。此时,侍奉在父亲床前的,是一个深陷错误泥潭、缺钱、缺爱、霉运缠身且无家可归的人。随着难挨的日子一天天过去,作者发现自己似乎会时不时地被父母的房子和惯常生活所“吞没”。因为,在能做的、不能做的和不该做的事之间,好似有一条条裂隙,而他总是精准地、不停地掉进这些裂隙中。

作者被困在从小长大的老房子里,重新跟养育他的人一起生活,所有事情都在考验着自己的理智和耐心。为了排解内心的苦闷,他通过写日记自我舒缓,记录了2017年11月到2019年7月近两年间照护父母的日常。

日记里充满了对自我坦诚到残忍的剖析、对生活真实的记录、令人又哭又笑的英式幽默。2017年12月11日那天,他写道:“待在这里本就让人觉得疲惫,雪上加霜的还有高低起伏的情绪和偶尔被突然触动的紧绷神经。压力、操劳和担忧成了我头上的三座大山。眼下我过着那种感觉自己被掏空了的日子,就好像我的灵魂上安了一个打开的水龙头。淌出来的情绪把地毯都泡了,像极了爸爸房间的暖气。人若是踏进了窘境,恐怕就得付上一笔精神损失费。”

抱怨归抱怨,他却一直努力在履行照护职责。每天晚上,他都因父母被病痛折磨的呻吟声而难以入睡,但是只要家里一安静下来,他就会条件反射地从睡梦中惊醒,翻身下床冲过去查看父母是否还活着。

也许有一天,我们都要面对和《不情愿的照护》作者同样的情况。显然,照顾老年人比照顾婴儿更难,毕竟婴儿没有自己的思想,但是老年人有过去几十年形成的根深蒂固的生活习惯,有各种各样的要求。

这样一来,难怪有一句老话叫“久病床前无孝子”。《不情愿的照护》作者已经比大多数人都做得好了,即使他对一切都很不满,但也仍然努力满足父母的需求,尝试改变家里的困局,这也使他自己陷入了自己的“困局”。

书里的内容很贴合书名,处处看出作者的“不情愿”。这本书并没有出现一些神奇的转折使故事走向温情,作者很坦诚地让大家知道,照护生病的老人就是一件很不容易的事情,往往并不会有多么温情的走向,只有日复一日,甚至情况还在不断恶化。

书的大结局没有以老人去世为结尾。作者在最后说:“没有结尾。这不是神话故事,而是来自前线的战报……这种无法把握的事情才是常态。我们却误以为这种不确定性是一种灾难,就像自己走到了人生尽头一样。”

生活还在继续,苦闷还在继续,总有一天子女必须习惯这种生活。幸运的是,《不情愿的照护》的作者不是孤军奋战,他有姐姐、哥哥以及每天上门帮忙的护工。如他所说:“爱贵在细节到位,不在场面宏大。爱是长久地在场,不是路过的游行队伍。”

尽管东西方世界的家庭观念有极大差别,这本主要讲述亲情束缚的小书却在全球都得到好评,英文版图书的亚马逊评分超过4.6分,中文版图书的豆瓣评分高达9.0分。

在读后评论中,大多数读者从中找到深深的共情:“我与我的父母也是如此。”人们佩服作者的心态,那是失败中的幽默,无奈后的责任,痛苦后的担当。

与孤独共存

需要付出更多辛劳的,还有阿尔茨海默病人的子女。

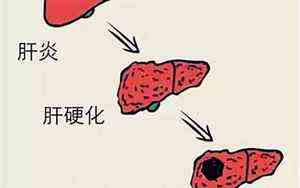

1906年,德国神经病理学家爱罗斯·阿尔茨海默首次报告了一例具有进行性痴呆表现的51岁女性,4年后,这种疾病被命名为阿尔茨海默病,又名失智症。据世卫组织研究显示:全球每百位65岁以上老年人中,约有4至7人患有阿尔茨海默病;在85岁以上的老年人群中,阿尔茨海默病的患病率可以高达20%至30%。

由于阿尔茨海默病发展缓慢,早期几乎不会用到护工,患者的家人往往需要担负起长期照护的责任。照顾病患家属本就是一件劳心劳神的事情,其中面对的无奈、不理解、经济压力、舍弃等,很多人深有体会。而照顾阿尔茨海默病患者更是难上加难,因为家人面对的是一位记忆、认知、生活能力逐步衰退的失智人士,即便愿意牺牲掉常规生活来照顾他,他甚至都记不起你是谁。

那么,面对一场注定以“失败”告终的战斗,面对亲人终将失去理智、失去自我的结局,被现实击中的子女们,该如何与孤独共存呢?

《给妈妈当妈妈》是一本随笔作品。作者陆晓娅通过35篇陪伴手记,记录了母亲从初现阿尔茨海默病端倪到离世的这段生命历程中,她的整个陪伴过程。在这条用温情守护的时间线上,面对逐渐失去感知力的母亲,作者凭借自身专业的心理学理论与技术,努力通过理解、接纳、亲近、呵护与爱,去延缓病魔对母亲的伤害,重建母女间身与心的沟通,修复母女间存在的隔阂,抚平母亲童年的创伤。某种意义上讲,这是一部在女儿与母亲的角色呼唤中,重新诠释“爱”的生命纪实。

与所有阿尔茨海默病患者家属一样,等陆晓娅和家人感觉到不对劲时,妈妈早已在病魔的偷袭下失去了往日的优雅。有时一天会接到好几通妈妈的电话,翻来覆去讲的都是同一件事情;家里的锅把烧坏了,邻居时常闻到妈妈屋里传来一股烧焦的味道;妈妈像往常一样坐在沙发上看报,但报纸的方向是反的。

不过,这对母女的情况又有些特殊。陆晓娅的母亲是新华社驻外记者,常年在国外工作,母女聚少离多。再加上母亲童年受过创伤,不懂如何表达爱,陆晓娅一生很少感受到来自母亲“亲切和温暖的爱意”。另外,当肩负起照料母亲重任时,陆晓娅也已经是一位退休的小老太太了。

陆晓娅是记者出身,但她在书中并没有讲正能量,讲孝心,歌颂人类亲情等,她只是真实地记录照顾阿尔茨海默病患者的知识经验,她的情绪困惑、内心冲突,她与母亲联结的努力等。

陆晓娅并不完美,也从不试图让自己显得完美。她在照护母亲的惨烈现场中摸索应对策略,坦率承认自己的失败。在她的身上,可以看到人的心理成长的可能性,甚至连照护重病老人,人也可以在惨烈的同时努力实现自我成长。

过去“人生七十古来稀”,一个人为父母尽孝的时间较少,而随着人类平均寿命的大大延长,子女照护父母将成为越来越多家庭的共同经历,更何况还有那么多独生子女面临“一对二”“一对四”的压力。《给妈妈当妈妈》一书,何尝不是带着读者们提前预习了人生下半场可能要经历的父母养老问题?

重新认识父母

照护老人是一场人生的修行,很多人在这场修行中,重新认识了那些熟悉又陌生的亲人。

作家于是的《查无此人》就是这样一部文学作品。该书的主人公子清大学毕业后浪迹天涯,母亲病故,只留下寂寞的父亲。但此时,子清依然随男友以工作为名在世界各地留下踪迹,直到记忆渐失的父亲被黄昏恋的后老伴退回到子清身边时,她终于无法再逃避赡养义务。

这对父女的关系并不亲密。从父亲患病之后,子清和他交谈时的所有语汇、句子和情感,都仿佛投向一个看不见的幕布,全都被阻隔,然后再一一被弹回来。父亲只能生活在他自己的世界里,那是疾病的世界,是已经失去了和别人联系的世界。

而就是在那段时间里,女儿不得不承认,自己并不了解父亲,甚至可能没有机会再去了解他。身为女儿的痛苦和无力,终于让她踏上一条寻找父亲过去的道路,从而揭开了父母及其家族一个漫长的,但注定只能是留有空白的故事。

为了找回记忆的连接,子清回到自己出生的城市上海,回到幼时和父母一道生活的老式小区和父亲的老单位,然后她一步一步地再往后倒退,直至回到故乡东北。

这个寻找的历程循序渐进,愈行愈远也愈深,其中有好奇,更有责任。在《查无此人》中,读者可以看到一个女儿的悲伤和希望,幸而子清尽力连缀起那段残破的往事。靠着她的寻找,那些沉没掉的记忆才开始带上人世的温度,过去才又与今天及未来相连。

这些个案都源自个体真实的经历,而现实生活中,这样的个案不计其数。2023年5月,《北京市老年人居家养老服务需求调研报告》对外发布。调研面向居住在北京城乡的12.5万名老年人开展问卷调查,他们的年龄主要集中在80岁以下,各类失能老人约占半数。调研报告显示,近9成老年人倾向于居家养老,仅有11.8%的老年人表示愿意入住养老机构。居家养老的群体中,超过半数是由家属和保姆等非专业人士照顾。

“赡养”“尽孝”这些词正义而美好,可一旦落实到细节当中,就会有无数的冲突和挑战。在讲究孝道的中国,冲突和挑战很少被看到、被承认。子女很多时候展现给外人的,是“家有老人,如有一宝”,是孝顺体贴;但留给自己的,是工作和生活节奏被完全打乱,是难以言说的滋味。

这些被记录下来的真实经历和心理,也许在不经意间,能带给更多人平复伤口的力量和勇气。正如电影《依然爱丽丝》所说:“失去的艺术并不难掌握,很多事情看上去都终究会失去,这种失去并不意味着灾难。”(张九龙)

来源: 齐鲁晚报

1959年毛泽东重回韶山,在故居看到家人合照:你们从哪找出来的?

毛泽东回到韶山,人们对他的热情和关注不曾减少。这次回家,毛泽东感受到了家乡的变化和乡亲们对他的深情厚意。他重温了童年的记忆,祭奠了已故的父亲和母亲,感受到了亲情的珍贵。毛泽东在家乡的经历,展现了他作为一个伟大领导者和一个普通儿子的两个身份,使人们更加深刻地了解了这位历史巨人的人性一面。

毛泽东回韶山的决定似乎有些突然,但对他来说,这是一个重要的决定。在秘书高智的眼中,毛泽东的回家之行似乎没有太多准备,甚至没有带上空调的专列。在湖南湘江的闷热天气中,毛泽东几天没有好好休息。在高智的建议下,毛泽东决定下火车,住在宾馆里,以便能得到更好的休息。

回到家乡的那一天,毛泽东心情愉快,他和朋友们散步,品尝了家乡的美食。他回忆起自己离开家乡已经32年的时间,感叹着回家的喜悦和舒适。这次回家,毛泽东对乡亲们的热情表达了感谢,希望大家对他的家乡参观和拜访给予热情的支持和理解。毛泽东回到了自己的故居,见到了父母的遗像。

他对父母的感受和回忆让他陷入沉默,他对父亲和母亲的爱和教诲深深地感受在心中。毛泽东与父亲的关系并不和谐,但与母亲的关系却十分融洽。母亲是一个慈祥善良的妇女,她的仁爱和慷慨让毛泽东感到温暖和安慰。毛泽东回忆起童年时期,母亲对他的关爱和培养,他感激万分。毛泽东的回家之旅也让他想起了母亲生病时的情景。

母亲病重,毛泽东辞去工作,回家照顾母亲。他和母亲在一起度过了宝贵的时光,体会到了“子欲养而亲不在”的遗憾。然而,母亲的离世让毛泽东痛苦不已,他为母亲举办了隆重的葬礼,表达了对母亲的深深思念和怀念之情。毛泽东的父亲毛顺生在母亲去世后不久也离世了。尽管毛泽东和父亲之间有一些摩擦,但毛泽东仍然决定照顾父亲。

他将父亲接到长沙,尽自己所能去满足他的需要,这是毛泽东对父亲的孝心和关爱。毛泽东和父亲一起拍照,这次合影成为了他们之间亲情的见证。毛泽东回家的经历让人们更加了解他作为一个领导者和一个儿子的两个身份。他在家乡的经历展现了他的人性和亲情,使人们更加亲近他,了解他。

毛泽东是一个伟大的领导者,但他也是一个普通的人,他有着和普通人一样的情感和关爱。总之,毛泽东回韶山的经历展现了他作为一个伟大领导者和一个普通儿子的两个身份。他通过回忆童年的记忆、祭奠父母和照顾家人,让人们更加了解了他的亲情和人性。毛泽东的回家之旅不仅是对家乡的回忆,更是对人性的审视和关怀。

他的经历告诉我们,无论是作为领导者还是作为儿子,亲情和关爱都是不可或缺的。我们应该珍惜和照顾我们的家人,传承着这份亲情和关爱。同时,我们也要学习毛泽东的奉献精神和为人父母的责任感,让亲情得到真正的体验和传承。在这个互联网时代,我们是否还能够像毛泽东那样回到家乡,回到亲人的身边,感受到亲情的温暖呢?

亲情是否在现代社会中逐渐淡化,被忙碌和物质所取代?或者,我们是否应该重新审视和关注亲情,让它在我们生活中扮演更重要的角色?请留下你的评论,分享你对亲情的看法和经历。深入滴水洞:毛泽东的故乡之行毛泽东曾经说过,人要有胆量,要敢和大自然斗。他认为,面对大风大浪,虽然看起来可怕,但只要摸清它的规律,掌握水性,就不会害怕了。

这种勇敢的精神也体现在他的游泳经历中。在韶山水库畅游一次后,毛泽东感谢乡亲们修建了如此好的水库,并表示今后还要再来游泳。这句话无意间激发了周小舟的灵感,他将此事报告给湖南省委常委会和中共中央中南局第一书记陶铸,大家一致同意在滴水洞修建一所住处。

滴水洞位于韶山水库所在地,1960年5月,毛泽东提到滴水洞时,张平化马上进行了实地考察。他发现,滴水洞是一个环境幽静、空气新鲜、泉水清甜的好地方。最重要的是,由于地理位置在山谷里,飞机无法侦查到这里。于是,滴水洞工程于1960年下半年动工,1962年完工。后来,又增加了防震室和防空洞,这里的防空洞甚至能有效防住原子弹的袭击。

滴水洞内还设有作战室。1966年6月16日,毛泽东来到长沙,住在湖南省委九所3号楼。由于天气炎热,九所还没空调,因此省委的同志建议毛泽东去滴水洞住一段时间。毛泽东答应了这个提议,于6月18日来到滴水洞。他兴奋地介绍着滴水洞的各种回忆,包括小时候放牛、劈柴的经历,还有去外婆家和湘乡读书时经过的地方。

他还提到,山那边还有他的石头干娘,所以他自称石三伢子。在滴水洞,毛泽东住了12天。他过着简朴的生活,每天审阅通过飞机送来的文件资料。他偶尔散步,与工作人员闲聊,或者去附近的山野里走走。这次行程是完全保密的,但有一次毛泽东乘车经过时,被一个小姑娘看见了。

小姑娘兴奋地大喊“毛主席来了!毛主席去滴水洞了!”这个消息很快传遍了整个村子,人们想起了1959年毛泽东来韶山的情景,充满了喜庆的气氛。工作人员为此感到十分担心,他们找到小姑娘家里,告诉他们一家,那天看见的不是毛泽东,让他们不要再宣传下去。村子逐渐恢复了平静,工作人员终于松了口气。

离开前一天,有人询问毛泽东是否愿意接见韶山人民的代表,并发布消息。毛泽东停顿了一下,回答道:“这次回来,我又没去看他们,他们也不知道我回来了,还发什么消息呢?”12天很快就过去了,毛泽东该离开滴水洞了。工作人员有些舍不得他离开,想要送些礼物给他。但考虑到毛泽东不喜欢接受贵重的礼物,大家决定摘些桃子送给他。

毛泽东欣然接受了这份礼物。这是毛泽东最后一次回到韶山,尽管他后来多次有回乡的念头,但因为各种原因,都未能实现。毛泽东一生中有一个遗憾,即1975年,82岁的他申请要回韶山滴水洞,有关部门也做好了准备,但是重病缠身的毛泽东再也没有力气支撑一场远行。1976年9月9日,毛泽东去世。

回顾毛泽东在滴水洞的故乡之行,我们可以看到他对故乡和乡亲的深深眷恋。通过他的回忆和活动,我们可以更加了解这位伟大领袖的人生轨迹和他对家乡的情感。滴水洞也成为了他离世后的纪念地,见证着他对故土的留恋。毛泽东的故乡之行,不仅是一个人的回忆和情感,更是历史的见证和人民的记忆。

最后,我们可以思考一个问题:领导者对故乡的情感如何影响他们的决策和行为?请留下你的评论。

寒心!独子离世,一对上海离异父母各分走一半骨灰,母亲还要求……

近日,媒体报道的一则案件

令人唏嘘不已一对已经离异的男女

因为独子的病逝

两人之间的矛盾达到了顶峰

甚至将儿子的骨灰

一分为二各自保管

母亲称:

前夫与儿子多次争吵

导致儿子精神崩溃

1985年梁女士和黄先生结婚,第二年生育独生子小黄,俩人在2015年经法院判决离婚。没想到,2年后儿子因病去世,梁女士和黄先生的矛盾也再次激化。梁女士认为,前夫与儿子因为金钱问题多次争吵,最终导致儿子精神崩溃、极度恐惧。在双重打击下,儿子不幸病发而亡。梁女士称,儿子与黄先生激烈争吵后,在短短25天内5次去医院就诊,并最终病危死亡。而在这一过程中,前夫不但没有陪伴和照顾儿子,还故意不通知她儿子病危的事。儿子被宣布死亡时,身边没有一个亲人。在小黄死亡后,梁女士和黄先生将小黄的骨灰一分为二,各自保管。梁女士说,黄先生称要把儿子骨灰都埋在一起,所以将她手中的骨灰拿走。但她没有想到,儿子被埋在了江苏太仓,孤零零地葬在外地。为此,她将前夫告上法庭,要求将儿子墓地移至上海,与祖辈长眠在一起;同时要求前夫赔偿她精神抚慰金5000元。父亲称:前妻未尽母亲的义务黄先生却表示,儿子生前梁女士没有尽到母亲的义务,儿子去世后,还要阻扰其操办儿子后事。黄先生称,他已经为儿子购买了墓地并将其保管的儿子一半骨灰进行了安葬,而前妻自己丢弃了另一半骨灰,就无理取闹要求其为儿子迁坟。他认为,梁女士是要在儿子死后继续报复儿子,并且给自己心理打击。他还表示,儿子安葬的墓地是其生前的愿望,也是自己对儿子的最大告慰。法院判决:驳回梁女士的全部诉讼请求希望双方定纷止争,使亡者安息近日,浦东新区人民法院开庭审理了此案。

法院审理后认为,梁女士和黄先生在儿子去世火化后,通过协商将儿子的骨灰分成两份各自保管与拥有,故两人对各自保管与拥有的儿子骨灰均享有安葬权并负有安葬义务。

本案中,梁女士陈述其将保管的儿子骨灰交由黄先生合葬,因遭黄先生否认,且梁女士未举证证实,故不予认定。

现黄先生为儿子选择了墓地并将其保管的骨灰进行了安葬,因不能证实梁女士与黄先生的儿子在生前对其安葬方式有明示的意思,故不能认定黄先生的行为侵犯了梁女士的权益。

梁女士认为儿子应与祖辈安葬在同一墓园,但选择迁移的公墓并非儿子的家族祖坟,且另行购买墓地会产生一笔不小的开销,故对梁女士要求迁移儿子墓地等诉讼请求,应予驳回。

随意迁坟乃民间禁忌,是对逝者的不敬行为,故法院希望双方从尊重亡者角度出发,理性协商,定纷止争,使亡者安息。

网友唏嘘:这样的家庭氛围令人窒息他们的孩子太可怜了@送图童子:

这样的原生家庭真是让人窒息。

@给我三分钟让我想e想 :

可怜的孩子,死后都不得安宁。

@变身幸运小锦鲤 :

很炸裂……他们是想要孩子的骨灰吗?只是不想让对方拿着罢了……

@无心有梦笑看风云:

独自葬在外地也好,这种伤痛,这些人还是不再相见为好。

@我家有棵牵牛花:

86年的孩子,去世时候也30出头了,ta爹也得60了吧,能不能不要折腾,给孩子一个安静的后世吧。

@十点半该睡了zzzzz:

直到最后都没考虑孩子的感受……

@独自与幽灵倾诉:

没有爱的家庭,怎么会不生病。这对父母都很自私。

@报一丝报一丝:

这是怎样的父母?好窒息的感觉。孩子生前没有一个完整的家,死后骨灰还要被两半。希望孩子以后投个好胎。

@牛萌萌萌萌:

我是真的不能理解,不能让孩子好好安息吗?把对彼此的恨意强行施加到孩子身上。

来源丨话匣子、上海法治报、网友评论

编辑丨吴泽斌

父亲去世,女儿梦到父亲说床下有钱,醒来后一翻床底竟找到十万元

一个月前,一位名叫李娜的女子失去了她最亲爱的父亲。她的父亲是一位退休的教师,一直生活在农村,和她的母亲相依为命。李娜是他们唯一的女儿,已经结婚生子,在城市里工作。她的父亲虽然年纪大了,但是身体还算健康,平时喜欢种花养鸟,和邻居们聊天。然而,就在一个月前的一个晚上,他突然感到胸口疼痛,被紧急送往医院。可惜,他还是没能挺过来,就这样永远地离开了李娜和她的母亲。

背景:

李娜说,她得到父亲去世的消息后,立刻从城市赶回了农村。她看到父亲的遗体时,心如刀绞,泪如雨下。她说,她的父亲是一个非常慈爱和勤劳的人,他一辈子都为了家庭而努力工作,从不向别人抱怨或者索取。他对她也非常好,从小就给她提供了良好的教育和生活条件,让她能够顺利地考上大学,找到一份体面的工作。他还经常给她打电话,关心她的生活和工作情况,鼓励她要坚强和快乐。李娜说,她非常感激父亲对她的爱和付出,也非常想念他。

原因:

李娜说,在父亲去世后的一个星期里,她一直陪着母亲住在农村。她说,母亲也很伤心,但是为了安慰她,也为了处理父亲的后事,母亲表现得很坚强和理智。李娜说,在那个星期里,她每天晚上都会做梦。她说,她每次都会梦到父亲。父亲在梦里总是笑着对她说:“女儿啊,你不用担心我,我已经去了一个很美好的地方。你要好好照顾你自己和你母亲。还有啊,你知道吗?我在床下藏了一些钱。你可以拿去用。”李娜说,每次听到这些话时,她都会觉得很温暖和安慰。但是当她醒来时,她却觉得很困惑和不可思议。她说:“我知道父亲是个节俭的人,但是他怎么会在床下藏钱呢?而且藏了多少钱呢?这是真的吗?还是只是我的幻觉呢?”

影响:

李娜说,在梦到父亲说床下有钱的第八天,她决定去查看一下。她说,她当时并没有抱太大的期望,只是想看看父亲是否真的在床下藏了什么。她说,她把床垫掀开后,就看到了一个旧的皮箱。她说,她打开皮箱后,就惊呆了。原来,皮箱里面装满了钱。李娜说,她数了一下,一共有十万元。她说,这些钱都是父亲多年来省下来的。她说,她当时感动得哭了起来。她说:“我知道父亲是想给我和母亲一个惊喜。他是想让我们有个好日子。他是想让我们不用为钱而担心。”李娜说,她马上把皮箱拿给母亲看。母亲也很震惊和感动。她说:“你父亲真是个好人。他一直都在为我们着想。他一直都在默默地爱着我们。”李娜说,她和母亲抱在一起,哭了很久。

李娜说,在得到父亲留下的钱后,她和母亲的生活发生了很大的改变。她说,她用这些钱给母亲买了一辆新车,并安排了一次旅行。她说,母亲很开心,也很放松。她说:“母亲说,这是她第一次坐车出远门。她说,这是父亲给她的最好的礼物。”李娜说,她也用这些钱给自己和丈夫买了一些新衣服和家具,并给儿子存了一笔教育基金。她说:“我觉得这些钱都是父亲的心意。我要用它们来改善我们的生活质量,也要用它们来实现我们的梦想。”李娜说,她感觉自己比以前更幸福和快乐了。

个人观点:

我认为,这个故事是一个非常感人和温馨的故事。它展示了父女之间的深厚的感情和信任。它也展示了父亲对家庭的责任和牺牲。我觉得,这位父亲是一个非常伟大和贤惠的人,他用自己的行动表达了对女儿和妻子的关爱和保护。他甚至在死后还给他们留下了一个意外的财富。我觉得,这位女儿也是一个非常孝顺和感恩的人,她用自己的心灵感受到了父亲的存在和指引。她也用自己的智慧和善良利用了父亲留下的钱,让自己和家人过上了更好的生活。