为什么大邑县鹤鸣山被称为中国道教发源地?

关于中国道教发源地到底是哪里,到目前为止还是有很多人不知道,许多地方都说自己是道教的发源地,下面一起来盘点下五个呼声最高的地点。

1、瓦屋山

香港和台湾三地的专家学者对四川洪雅县境内的瓦屋山考察后宣称,瓦屋山是中国道教最重要的发祥地,且极可能是发源地。

从道家哲学看,峨眉山(佛教)是阳山,前山,向上,知天气;瓦屋山(道教)是阴山,后山,向下,接地气。瓦峨一阴一阳,天地映射,形成共振关系,力场似双核椭圆,天然太极,这是大自然的杰作,非人所能。

2、青城山

青城山道教创始人张陵来青城山赤城崖舍,用先秦黄老之学创立了五斗米道即天师道,青城山便以道教发源地和天师道祖山、祖庭名标史册。

传说道教天师张道陵晚年显道于青城山,并在此羽化。此青城山成为天师道的祖山,各地历代天师均来青城山朝拜祖庭。天师道经过历代天师的发展,逐渐扩及全国。

青城山全山的道教宫观以天师洞为核心,包括上清宫、祖师殿、老君阁等,至今完好地保存有数十座道教宫观

3、龙虎山

龙虎山,位于江西鹰潭市境内,相传天师张道陵在此借炉炼丹,传说丹成而龙虎现,龙虎山因此而得名。

道教天师在这里世代承袭,历1900多年,素有北孔南张之称。历来被尊称为道教祖庭,龙虎山建有上百座道宫观院,但多数已不存,但规模宏大的上清宫部分建筑和历代天师起居之所的嗣汉天师府至今尚存。

4、武当山

北武当山又名真武山,古称龙王山,位于方山县境内,吕梁山脉中段,南距吕梁市32公里,东北离太原216公里。

北武当山风景名胜区由72峰、36崖、24涧组成,它集“雄、奇、险、秀”于一身,素有“三晋第一名山”之称,系我国北方道教圣地之一。北武当山小金顶建玄天真武庙,并有壁画、石刻多处。

据对现存的《永宁州志》考证,北武当山在唐代以前就已形成一处具有道教色彩的朝拜圣地,山顶建有玄天大殿。至于唐之前何时而建,尚待稽考。

明万历二十五年(公元1597年)一通名为《龙王山新建玄天上帝宫记》的碑刻中,称此山为“北方之伟观也。中一峰孤峻,上有玄帝庙一楹,肇创始末无所稽”。说明北武当山的真武庙同样有可能始创于明成祖永乐年间。

5、大邑鹤鸣山

因明代罗洪行的词句“鹤鸣山穴中有鹤,鸣则仙人去”而得此名。景区内古迹、诗文处处可见,人文景观异常丰富;主要的景点有三宫庙、文昌宫、太清宫、解元亭、八卦亭等。

相传东汉时期张道陵便是在此修炼成仙,并创下了“五斗米道”,因此被人们称为张天师,“五斗米道”后来发展成为中国道教的主派-正一道教;所以鹤鸣山被后人作为道教的起源地。历代的许多着名道士曾在此修炼过,如北宋的陈希夷、明代的张三丰等,现有的道迹和诗文便是明证。游览过此山的历代文人曾为此山的宏伟秀丽而题词咏怀,与此诸多诗文相辉映的还有众多的古代建筑,以及少数在战争中幸存下来的园林;令人不禁怀想过去,赞叹历史的精工技艺和人文胆略。

成都平原向西迤逦,与邛崃山脉相交接,形成崇山峻岭。明代杨升庵曾言: “大邑是蜀之望县,沃野千里,名于三蜀。仙佛同源,荟于二山。”二山即为鹤鸣山、雾中山。而鹤鸣山作为道教的发源地之一,千百年来成为各方慕道之士向往的胜地。

鹤鸣山上的最早建筑如今均已湮没难寻。明人张景贤在《修鹤鸣观醮台公署记》中记载,“观之创不可考,然隋唐之际,尝有旧址,而宋开宝、元至正年间皆敕赐重建”。明嘉靖年间是鹤鸣山道教发展史上的另一个辉煌时期,世宗5次遣使在此举行万寿大醮。嘉靖二十七年(1548年),因祈祷有功,沈皇后遣大真人彭瑞衡施药物、赐经卷于鹤鸣山,以示褒奖。明末清初,随着全真道的兴起以及武当山陈清觉仙师入川整顿教务,与蜀中许多道观一样,鹤鸣山成为全真龙门派丹台碧洞宗所属并至今。

鹤鸣山在大邑县城北,山前一道小河缓缓流过。过得一座质朴的石桥,鹤鸣山雄伟宏丽的“迎仙阁”便矗立眼前了。迎仙阁传说为明代鹤鸣山道士迎接仙人张三丰所建。现为鹤鸣山道观的山门,上下三层,重檐歇山式建筑。第一层圆门内左奉青龙孟章神君,右奉白虎监兵神君,门背面供奉四值功曹。第二层中间奉道教护法神将王灵官,在第一层仰面可瞻。这些神均为道观的守护神。

立于迎仙阁下,但见燕雀翩翔,一片宁静祥和之态。抬眼远望,山中翠柏郁郁苍苍,一派空寂,偶尔露出的红瓦飞檐才告诉人们山中另有天地。

鹤鸣山传说是因为山形如覆瓮上有一块如鹤鸟鸣叫状奇石,故而得名。(历史上还曾另有称谓叫做鹄鸣山。)相传,东汉顺帝时,道教祖师张陵在此修炼,造作道书,自称天师,创立正一盟威道,又称五斗米道,奉老子为教祖,尊为太上老君,并以老子《道德经》为主要经典。此山又曾是五斗米道的早期传教点,二十四治中的第三治鹤鸣神山太上治,因此,历来都把鹤鸣山看作是道教的发源地。

鹤鸣山自成为天师道的发源地后,历史上许多着名的道士,如五代的杜光庭,北宋陈希夷、明代张三丰等,都曾在此修炼,至今留下不少遗迹和诗文传世。鹤鸣山奇丽的自然景观和道教胜迹,也吸引着不少文人名流。着名的宋代诗人陆游、文同等,都曾游览此山,咏题抒怀。

山中历代所建的宫观甚多,着名的有太清宫、延祥观、鹤鸣观等。相传东汉时就有紫阳、太清、天师等宫观建筑,经历千百年的沧桑,时废时兴。明代嘉靖年间,官方大兴道教,又在原有建筑的基础上,增修或扩建了不少的宫观殿宇,楼台亭阁以及优美的园林,使之成为盛极一时、规模至为庞大的道教胜地。虽然经历了明代末年兵火的焚劫,大部分建筑都已毁坏,但到本世纪六十年代,仍然拥有太清宫、文昌宫、解元亭、三官庙、八卦亭等为数甚多的建筑。

鹤鸣山风景名胜亦多奇观。山中松柏成林,苍翠欲滴,山涧溪流,泠然有声。着名的鹤鸣石位于文昌宫中,其石状如飞鹤。据明罗洪先《广舆图》说: “鹤鸣山岩穴中有古鹤,鸣则仙人去。昔广成子修炼于此,石鹤一鸣;汉张道陵登仙于兹,石鹤再鸣;明张三丰得道于斯,石鹤又鸣。”

鹤鸣山后天谷洞,传说为张道陵当年修炼之所,因此又被人称为天师洞,是山中一大奇地。我们一行人抵达时,正值盛夏三伏天气,酷热难当,然一进洞口,习习凉风扑面而来,顿时一身清凉。坐于洞口稍微休憩,则感觉前胸有热风回旋,后背寒气沁骨,一步之内,气温迥异,令人不得不感叹造化之神奇。

天谷洞曾发掘出一通古碑,碑的质材为钟乳石,表面呈蜂窝状,硬度极强。古碑高约1米,宽约0.6米,厚约0.2米。碑的右边镌刻“盟威之道”4字,正中刻有“正一”两个大字,左下方镌刻“张辅汉”三个略小一点的字。据四川省社科院教研究专家李远国教授分析,“正一”“盟威”等碑刻与史书记载中国道教初创时正式名称为“正一盟威之道”相符,碑的下部所刻“张辅汉”3字,即是道教创始人张陵的姓和字。

四川省大邑县鹤鸣山,我曾有幸在那里的道观待了一段时间

公元前5世纪左右,一个名叫李耳的藏室吏(图书馆管理员)辞去他在气数将近的周王国都城洛阳的职务,骑着一头青牛向西而去。在函谷关,他被守关的官员拦住,并被要求写下自己的智慧。李耳写下五千字的著作《道德经》之后,放行出关,消失在西行的路上和中国的史册里——后世奉李耳为道家的创始人,并尊称其为“老子”。

一直到公元2世纪的某一天,李耳才又忽然现身。这次他是以神的形象(太上老君)出现,并且赋予一个名叫张道陵的人以神启,使其创立了“正一盟威之道”,即后世所称的“正一道”或“天师道”。按照道教典籍的相关记载,这一年是公元142年,地点在今四川省大邑县鹤鸣山。于是张道陵成为道教的创始人,而鹤鸣山则被公认为中国道教的发源地。

此后的故事在神迹和现实的交汇中向前演进,赋予这座山一种神秘的色彩。

“索米仙翁”张道陵

在史书中,鹤鸣山被称为鹄鸣山,属岷山山脉,海拔约一千多米。

仅从高度来说,在四川的众多名山之中,鹤鸣山可谓平庸,但这丝毫不影响其名气——鹤鸣山在古代号称剑南四大名山之一,与峨眉、青城齐名,原因何在?答案虽多,重点有二:首先这里被公认为中国道教的发源地;其次据说是因此山“山形似鹤、山藏石鹤、山栖仙鹤”,而这也正是鹤鸣山山名的由来。抵达鹤鸣山的第一天,我就在当地人指点下仔细观看鹤鸣山的山形,虽然能看出“起伏轩翔”之状,但却始终无法一一指出鹤头、鹤身、鹤尾的所在,而旁人大多言之凿凿,让我很是遗憾。

根据《华阳国志》《后汉书》等史书的记载,张道陵本名张陵,字辅汉,沛国丰邑人(今江苏丰县),为汉代留侯张良的八世孙。这个在日后深刻影响了中国人内心世界的人,于公元34年正月十五夜出生在天目山。他7岁时已经能够领悟老子《道德经》中的奥义,后来成为太学生,通晓天文、地理、诸子、五经。公元59年,26岁的张道陵出任巴郡江州(今重庆)令,但不久之后就弃官而去,隐居于今天洛阳附近的北邙山。这是黄河南岸一片面积广大的低矮山区,在古代被认为是死后葬身的最佳地点,历来有“生在苏杭,葬在北邙”之说。本来就有志于黄老之道的张道陵,是否在遍布墓冢的北邙山悟出了什么,如今已无法知晓,但可以确定的是,张道陵此时已然完全断绝仕宦之念,所以不管是汉章帝还是汉和帝的征召,他全都辞而不就。

此后的事迹,按照南怀瑾先生在《中国道教发展史略》中的描述,晚年张道陵忽然感叹读书无益于年命之事,开始潜心研习长生之道,并自称得到了黄帝的九鼎丹书。因无资财合药炼制,又听说蜀人纯厚、易于教化,所以就携弟子入蜀,最终来到鹤鸣山中。张道陵在鹤鸣山著作道书二十四篇,正式创立了“正一盟威之道”,后世更被广泛地称为“正一道”或“天师道”。

这段描述语焉不详,细节全无。相比之下,中国道教协会某位原副会长的文章所述则要详细许多,但也多了浓厚的仙幻色彩——张道陵离开北邙山之后,辗转流徙到达如今江西的龙虎山,在那里隐居了一段时间并炼成九天神丹;然后张道陵又一路向北,到达如今河南登封境内的嵩山。张道陵自称得到的九鼎丹书,就是从嵩山的石室中所得。大约是在嵩山,张道陵听说蜀地沴气为害,所以不辞辛劳赶去为当地百姓治病,正是这次入蜀成就了张道陵一生的事业——公元142年,已经108岁高龄的张道陵在鹤鸣山感应到了太上老君的呼唤,并被老君授以“正一盟威之道”。第二年,张道陵赶赴青城山,制服群鬼,降伏六魔,正一道在青城山随即传播开来。

在史书《三国志﹒张鲁传》中,相关的记载大致相似,只不过角度不同:“张陵客蜀,学道鹄鸣山中,造作道书以惑百姓,从受道者出五斗米,故世号米贼。”因此,张道陵创建的“正一盟威之道”也称为“五斗米道”。

但一直要到三百年后的公元5世纪时,著名道士寇谦之出世,“道教”这一名称才得以确定,并尊奉撰写《道德经》的李耳为教主。

公元156年,123岁的张道陵和夫人雍氏升仙而去,儿子张衡继承了他的事业。张衡死后,张衡的儿子张鲁继续行道,并将其发扬光大。据《三国志﹒张鲁传》记载,张鲁行道的时期,已经据有东川,掌握了实际的地方行政权,他设官置吏,几成一路诸侯,对于当时四川的政局有举足轻重的影响。南怀瑾先生认为张鲁“实为中国历史上施行地方宗教政治的第一人”。

后来,张道陵的子孙又迁居到了江西龙虎山,自宋元以降,历代都封号尊之为天师,世代相袭,几乎可以和山东曲阜的孔氏世家相媲美。

天谷洞

鹤鸣山的后山,有一条通向山顶的小路。大约两千年前,张道陵大概就从这里攀上山顶的天谷洞去潜心修炼。2008年4月的一天,黄理明道长也是沿着这条小径,把我带到了天谷洞。

其时正值四月,蜀中处处春花烂漫。虽然天阴欲雨,但穿行在葱郁的林木和花草间,依然备觉舒爽。从山顶极目四望,远处村庄星点,一条蜿蜒的公路在林木掩映下时隐时现。加上四处淡淡的雾气,的确有如入仙境之感。

《大邑志·仙释》载:“汉永寿二年,陵自以功成道就,乃于半岩跃入石壁中,自岩顶而出,因成两洞,上曰竣仙洞,下曰平仙洞。”眼前的天谷洞,高悬在山顶的一堵峭壁之上,洞口高约两米,宽不过三米。从峭壁脚下向上攀登,手脚并用爬过一条仅容一人勉强通过的“阶梯”,战战兢兢进入天谷洞。入洞才发现别有洞天,仿佛由小门进入一个相对宽敞的“厅堂”,而此简陋之极的“厅堂”又分别向左右各伸出一条隧道。隧道内透着一股潮湿的味道,向里面望去感觉深不可测。黄理明道长说,沿着左边的隧道一直向前,可以进入另一个宽大的“厅堂”,应该就是当年张道陵修炼的场所——当然,那隧道十分狭窄,得爬着才能进去。

《大邑志》的记载虽然虚实难辨,但天谷洞中却的确发现了张道陵的遗迹。2000年8月初,道士谢清亮清理天谷洞时,在洞中的淤沙中发掘出一通石碑。石碑高75厘米,宽约半米,上书“正一盟威之道”六个汉隶大字,落款“张辅汉”。

这通意外发现的石碑在道教界引起了广泛的关注和争议,其焦点集中在古碑为何人所刻、刻于什么年代?按照正常的思路,既然落款是张辅汉,那么石碑理应是张道陵所制,这也和史书所载的有关内容相合。但提出质疑的一方认为,碑上所刻的文字中,“张”“汉”二字是简化字,与汉代通行的繁体字相异;而且,以字落款也和中国书画传统中以名落款的方式抵牾。

屈指算来,此时距张道陵在鹤鸣山创立道教已有将近两年,倘若这天谷洞中出土的石碑真是张道陵所刻,估计也是他留存至今的惟一遗物了。但即便这石碑并非张道陵所刻,道教界的人士也不必遗憾,因为他留给后世、传承至今而不衰的道教比这块石碑要意义深远得多。

张道陵从天谷洞出来一千多年后,这里迎来了另一位著名道士——张三丰。

1392年,张三丰劝说献王朱椿入道未成之后,因仰慕张道陵,前来鹤鸣山天谷洞炼丹修行。1407年,崇尚道家的明成祖朱棣听说张三丰在蜀地鹤鸣山修道,随即遣派礼部尚书胡荧前来鹤鸣山迎请。张三丰避而不见,无奈之下,胡荧只好苦苦守候,直到后来埋骨鹤鸣山中。但朱棣并未死心,数年后的一个初春,朱棣亲手书写了一道御旨交给龙虎山道士吴伯理,让他继续前往蜀中迎请张三丰。然而,吴伯理也未见其踪影,只好在鹤鸣山的山麓修建了一座迎仙阁,以期能在某一天遇见张三丰。后来,一直隐遁不见的张三丰在南岩的石壁上留下了“三丰隐者谁能寻,九室云崖深更深”的诗句。也就是说,前来寻访的人并未见到张三丰。

但另有说法是吴伯理最终见到了张三丰,并得到如下回应:“自古天子未有成神仙者,汝还奏,唯求勤政爱民,为太平天子,天下受赐,幸甚矣!”张三丰并未给当朝皇帝面子,不过叮嘱告诫了几句就将其打发了。

一代高道张三丰在鹤鸣山的修行,为这座剑南名山平添了如许传奇色彩,引得天下慕道之人顶礼膜拜。到了清朝康熙年间,鹤鸣山道观成为全真龙门丹台碧洞宗道场,但道观历来主祀祖天师张道陵,从未变更。只是观中风景在历史的沧桑变换中变更多次,早已不是当初模样。

道可道,非常道

隐现在葱郁山林中的鹤鸣山道观符合大多数人对道教宫观的想象,清静、幽雅、神秘。观中的建筑完全根据山势的高低起伏而建,正应和了道教提倡的“道法自然”。道教认为,修证“道法自然”的过程,就是师法自然的清静无为,无论修证炼功,还是在日常生活之中,只须让一切自然地运变流行,不假造作,自由自在。

对“道法自然”的遵循不仅体现在道教的教义、道观的建筑等大的层面,还体现在道士的日常生活之中。道士的闲散、自由给我留下了深刻的印象,甚至让我觉得惊讶,但在道教看来,这也许正是师法自然的必经之途。

当然,对“道法自然”的理解远非如此简单,对于芸芸大众来说,要理解这四个字,必须首先弄明白“道”是什么。鹤鸣山道观的山门上,刻有一联,上联是“道可道,非常道”,下联是“名可名,非常名”。这两句道家名言出自《道德经》的开头,几乎可以视作中国人思想的源泉。这两句话十分晦涩难懂,尤其前者:可以用语言表达的“道”,就不是永恒的“道”。这句类似谜语和箴言一般的话引发了后世无数的解读方式,有人甚至将“道”和”“语言”的关系描述为鸡蛋和蛋黄——蛋黄在鸡蛋内部,永远无法看到完整的鸡蛋,所以蛋黄永远无法描述它所在的鸡蛋。

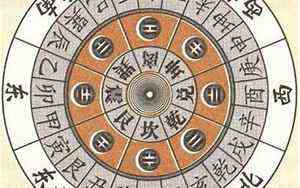

也就是说,道是万物之源泉,在所有事物之前,它自身不被创造但却创造世间所有。那么,道又如何创造万物呢?《道德经》说出了答案:道生一,一生二,二生三,三生万物。有人解释说:道是无极;无极生太极,即一(混沌);太极生两仪(阴阳),即二;两仪生三才(天地人),三才生四象,四象生五行……生生不息,而成万物。

英国著名宗教学家约翰·鲍克教授在解读这句更加令人费解的经典名言时则说,为了把所有事物从道中产生出来,道首先变成了气,这是一种被高度集中起来的能量,道教称之为“太一”,即最高的唯一的真神。然后太一又产生了两种相互对立的能量——阴与阳,人们在宇宙间的许多事物中都可以看到这两种能量,比如男女、轻重、太阳和月亮、河流的南岸和北岸。在道教看来,人们能够在阴阳二元论中理解全部生活,当然,人的全部聪明智慧并不在于控制这二元,而是发现并遵循它们之间运动的规律——即“无为”,道教正是通过“无为”的方式与道展开轻松愉快、自然而然的活动。

终于,二生成了三,随着三的诞生,道教打通了教导世人寻找终极真理的道路。道教的最终目的是什么?中国古代的无数典籍中给出了答案,即像传说中张道陵在鹤鸣山飞升一样,成为神仙。

“仙”字由“人”和“山”构成,那么如今在鹤鸣山修炼的道士们又如何看待修道的目的呢?我问过好几位,没有人谈及成仙之事。比如黄理明道长就告诉我,他的目标是轻松、自在、明白地活着,而最终目的是做到自度而度人。至于如何“度”,他说还没想明白。

(补记:我去鹤鸣山的时间在2008年,汶川大地震之前半个月。鹤鸣山道观在地震中受到了一些损毁,不知现在什么模样。也是在那一年,我写了上述文字。2020年2月,因受疫情影响宅守家中,翻看过去的照片,想到鹤鸣山,在网上找到鹤鸣山的公众号,问及黄理明道长近况,竟然收到回复:“慈悲,黄道长已经羽化登仙了。”心中一时郁郁沉闷难解,于是找出这篇文字,加以删改,以纪念在鹤鸣山与黄理明道长的一段友谊;有些知识性的疏漏,敬请谅解。遵道长当年意愿,这篇文字中的黄理明道长为化名。)

鹤鸣山

盐道街小学通桂校区四年级21班 舒琪玥指导老师 苟红梅

四川鹤鸣山:曾经张三丰修道,皇帝祭祖的道观,中国道教的发源地

#头条创作挑战赛#

四川南充鹤鸣山旅游区位于高坪环塔路,以白塔公园为主,占地面积200余亩。园内有无量宝塔、宝寿寺、映月湖、古井潭、鹤鸣湖、望江长廊、王平墓等主要景点。园内山水交相辉映,林木郁郁葱葱,植被丰富,古树参天,亭台楼阁错落有致,迄今已于千年历史的白塔与南充保存最为完整的清代古寺具有丰富的的历史文化背景,再与强烈的现代文化景观巧妙融合,让鹤鸣山成为了南充市民休闲娱乐、观光健身的好去处。

站在鹤鸣山景区的入口处,一股浓浓的古代建筑气息迎面扑来;向里面望去,路旁的树木郁郁葱葱;走到望江长廊,湛蓝的天空下,阳光照在长廊上熠熠生辉,周围的树木衬托出这里宁静的气氛;站在望江长廊上,我用相机拍下了远处的无量宝塔,难怪说鹤鸣山到处充满了仙气;不信你看,远处的无量宝塔就这样鹤立鸡群在环山之间,郁郁葱葱的树木丝毫掩盖不了它独特的气质;两只在树梢盘旋的野鹤雕像,更是为这里增添了一丝空灵的气息。

接着我来到了鹤鸣湖。有山有水的地方尽显人间百态,站在湖边,清澈透亮的湖水倒映出岸边的景色,也倒映出了蓝天白云;此时,就连风也不忍心吹乱一湖的宁静,于是我也屏住呼吸,小心翼翼地将眼前的一切拍照留念,所谓心如止水大概说的就是这个意思吧。到了晚上,鹤鸣山内还有令人陶醉的音乐喷泉,泉水随着音乐翩翩起舞,绚丽的灯光让漆黑的夜变得不再平静;无数游客可以在这里肆意的拍照留念,可以尽情的享受音乐喷泉带来的视觉盛宴。

我们来到的是古井潭,顾名思义古井潭那一定是一口年代颇为久远的井,这口井发掘于宋朝阶段,至今已走过上千年的风霜雨雪;流传经常出现丹顶鹤在井沿上梳羽照影,绕井而歌,因此也被人们称作“鹤鸣井”。其中最值得一提的是:井水香甜解渴,夏冷冬温,千百年来井水丰硕,从未干涸;如遇久旱不雨,周围的乡民们还会到这儿来取水。

说到具有历史特色的建筑,鹤鸣山的晨钟楼也是一绝;你看它矗立在蓝天白云下,色彩鲜艳的塔楼在众多建筑中尤为吸引眼球;晨钟楼内有一个硕大的铜钟,其重量重达800余公斤;每天清晨都有僧人来到这里敲钟,“鸡声未报钟先到,催动江城万户烟”,钟声寓意国泰民安、百姓安居乐业;这座建于清康熙年间的晨钟,承载了太多南充市民的记忆和情怀;如今我站在这里感受着它给我带来的震撼,心中有种说不出的滋味。

接着再往里走就是宝塔寺,天边的霞光更加衬托出这个建筑的气质非凡,站在角落里看去,与之前空灵的气息完全不同,宝塔寺更令人觉得气势恢宏,大气洒脱;仿佛一条沉睡了千年的巨龙,在这一刻浑身上下散发出令人激动的光芒。

走过了各种恢弘的建筑,我们来到船工号子文化展示区,在这里全是船工、全铜景观船为主题的雕像,更是因为这些铜像给鹤鸣山旅游景区增添了很多魅力。这一新建景观是以非物质文化遗产“嘉陵江船工号子”为主题进行创作的,也是鹤鸣山旅游景区创建国家4A级景区一个重要的文化景观节点。

接下来就是王平墓、安汉龟亭、东岳庙,在这里每一个瓦片,每一处布满苔藓的角落,全是浓浓的历史气息;走过去才发觉历史的沉淀竟然如此令人感动。

鹤鸣山内还有好吃一条街、乐园以及望江广场,你可以在这里感受自由畅快的呼吸,可以无拘无束地奔跑。

既然是历史沉淀后的景区,那就必须来到非遗展示馆,顺便看看文化浮雕墙;这里绝对能让你在历史的长河中深深陶醉。

再次回望鹤鸣山景区,这个在阳光下熠熠生辉的地方,是那么令人向往和留念,若是来到南充一定要记得来一趟鹤鸣山,去感受历史的魅力和文化的精髓。