心正,这个人美德明白于天下!(睿智好文)

我们做人首先要把人做好!

我们大家都知道,过去儒家教育讲“心正、身修、家齐、国治、天下平”,

实际上就是“心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。

这个意思是什么?我们做人首先要把人做好。

做人做好靠的是什么?靠的是自己的心要正。

心正,这个人美德明白于天下。

整顿好自己的人,才能整顿好自己的国家。

整顿好自己的家,再整顿好自己的家人,那么自我修养很重要,所以要端正思想,自我完善。

我们不管做事做人,讲到底就是我们经常讲的一句话:

要懂得不管你在世界上做什么事情,心要平、意要正。

要懂得心平,气才能静;

心不平,人的气就不静,很多人经常不知道自己在做些什么,很多人经常做错很多事情。这就是我们经常讲的,要有很好的修养。不管你做什么事情,一切从你的心开始,要正心,就是你明白自己的心要干什么,你的心才会正。

比方说,我们每天要懂得跟自己的心一直在打交道,不是钱财。跟心打交道,其实讲到底就是你在找寻一种感觉。你的钱财有多少,也是你的感觉;

你的物质得到了和失去,也是你的感觉;

事业的成与败,还是你的感觉。

所以物质在你的手里是临时的拥有,你拥有的物质只是你的心认可。你说“我有这个东西在心里”,但是很多人忘记了这个东西的存在,你说你还有吗?所以我们开心也是心理活动,伤心也是心理活动,有时候用心来使自己满足,你就不会嫌弃人间的一切。

要认知自己的心,认清自己的心,因为心和你所接触的五欲六尘有关系。

心不动,一切都是原样;

心一动,你的人就会动。

问:能否用去除无明习气和烦恼来作为鉴定根本智和后得智的标准?为什么?

答:根本智和后得智,一个是先天的;一个是后天的,后天修成的智慧。

根本就是一个基础智;

后得智就是后来得到的智慧,就是修出来的智慧。如果能够去除无明烦恼,就拥有了后得智。为什么?后来得到的智慧能够对症下药。

从小拥有的智慧并不能解决现实问题。根本智是你的根本,就是说这孩子很聪明,但聪明必须要学习,学到后来才会有智慧解决现实中的问题。

感恩分享!

道德经54章:一个人混得好,是自己的本事,还是因为祖上积德?

大家好,我是雅风,感谢大家一直以来的关注和聆听。

对应第52章的因果论,在第53章老子给我们讲了无道的统治者所做的类似强盗的行径以及由此造成“终身不救”的后果;而接下来的第54章,老子便深入讲述了有道的领导者尊道贵德所达成的“终身不勤”的和谐局面。

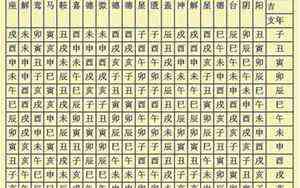

我们先来看一下原文:善建者不拔,善抱者不脱,子孙以祭祀不辍。修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。吾何以知天下然哉?以此。

我先简单翻译一下,这样会更有助于系统地理解文本内容:

善于建立德的人在人民心中坚不可拔,善于抱持道的人在人民心中牢不可脱,如果子孙都能够遵循这个道理,那么世世代代的祭祀就不会断绝。把道付诸于自身,他的德性就会真实纯朴;把道付诸于家族,他的德性就会丰盈有余;把道付诸于乡里,他的德性就会长久延续;把道付诸于邦国,他的德性就会丰盛厚重;把道付诸于天下,他的德性就会博大普及。所以,用修身之道来观察自身的变化;以齐家之道来观察家族的变化;以合乡之道观察乡里的变化;以治国之道观察邦国的变化;以平天下之道观察天下的变化。我怎么会知道天下的情况之所以如此呢?就是因为我依据了以上的方法和原则。

这一章相对比较容易理解,建,是指建立,建设,拔,意思是拔除;善建者不拔,建立什么?拔除什么?老子在这里并不是指具体的建筑物,而是指德性,也就是我们通常所说的立德。善于建立德性的人,他的人终究会离去,但他的德性在人民心中却是坚不可拔的;抱,是指抱持,持守,脱,意思是脱失;善抱者不脱,抱持什么?脱失什么?毫无疑问是道,善于持守大道的人,他在人民心中的地位是牢不可脱的,这就是尊道贵德所带来的成果。

第51章我们刚讲过:道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。有道有德者,无私无我,对百姓不加干涉,没有命令,然而他的德性却受到百姓的维护和尊崇,不会拔除,也不会脱失;如果圣人的子孙也都能够遵循这个道理,那么世世代代的祭祀就不会断绝。这里的子孙祭祀不辍有三层含义:其一,祭祀并不单纯指圣人自己的子孙祭祀,也指后世民众对圣人的祭祀;其二,祭祀不辍不单纯指后世子孙对圣人的祭祀,也指圣人对后世子孙的佑护;其三,这里的祭祀不辍,不单纯指祭奠祖宗,也指文化的传承,精神的传承;还象征着国家不灭亡,文明不断代。

为什么能达到这样良好的局面呢?就是因为圣人能够持守大道,也就是说圣人是靠德来实现了这一切。如何实现呢?老子列出了从内到外,由己及人的一个修行的过程,通过这样的修行,能够使自己的德性越来越长久,也越来越广博。

修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。身就是自身,不光指人的身体,还包括人的心灵,人的意识,人的精神世界;而家也不是仅指小的家庭,而是指整个家族;乡,就是乡里,可以指一个村,一条街,或者更广的范围,泛指与乡邻的关系,放在今天也可以指一个公司,一个单位;邦,就是邦国,这里指古代的诸侯国,放在今天也可以说一个地区,古代小的邦国相当于今天的市县,大的邦国相当于今天的省,天下的概念在古人眼里就是全国的意思,包括四方的少数民族在内,是古人所能想到的最大的地理及人文范围。

这五组排比句讲述了道的功用,也就是德的形成过程;老子认为,德的建立,是从内到外,由己及人,从窄到宽,由浅入深的一个过程,整个过程中,道都起着决定性的作用,从修身到放眼天下,持守大道的德性由真实纯朴逐渐变得长久广博;正是巩固了以道修身的基础,才能够以德立身,以德齐家,以德合乡,以德治国,以德平天下。老子在这里所讲的圣人德行的建立过程和儒家思想中三纲八目基本上是相通的。

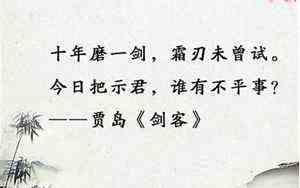

在儒家经典《大学》一书中列出了儒家思想的三纲领八条目,三纲领为明德、新民、至善;八条目就是“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”、“修身”、“齐家”、“治国”、“平天下”,《大学》开篇就讲到: 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。 古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。 物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身 修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

所以说儒家思想在很大程度上是以道家思想为源头的,并且儒家和道家都把修身作为基础,都讲究先向内求,再向外展,也就是我们常说的内圣外王。当然儒家和道家也有一定的区别,道家讲的是圣人之道,是无我利他,是修持自我之后的自然发展,是天之道的赓续和延伸。而儒家讲的是君子之道,是自律自持,是有目的去执行,是朝着更有利方面发展的动力。所以说老子的思想境界显得更高远,更广博。

老子在最后讲道,吾何以知天下然哉!我是怎么知道天下的情况之所以如此呢?是因为我用道的原则来指引。以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下,这正是老子能够推知天下事理,明白万事万物变化规律的原则和方法。

这里的观,意思是观察,观察什么呢?我认为老子这里的观察指的是观察领导者尊道贵德之后所产生的变化以及影响。用修身之道来观察自身修行前后的变化,我们讲过老子所说的修身,包括修神,养气,净心三个主要方面,通过修行,虚心实腹,少私寡欲,让原本纠结的心情变得愉悦,原本生病的身体变得健康,然后把个人的德行推及整个家族,无德的家族少慈无爱,败家毁业,有德的家族和睦相处,家业兴旺。

然后再推及与乡邻关系,善者吾善之,不善者,吾亦善之,信者吾信之,不信者,吾亦信之。把德善和德信的原则。用于处理和他人的关系,则会使民风更淳朴,社会更友善;同样的道理,将德性推及邦国乃至整个天下,必定能让国民安居乐业,实现天下大治。

一个人能否尊道贵德,是其能否达到终身不勤,能否子孙祭祀不辍的必要条件;而一个领导者能否尊道贵德,是能否避免终身不救,实现长治久安的有力保障;人人都能以道修身,则家家和睦安康,家家和睦安康,则乡风纯朴向善;乡风纯朴向善;则国民安居乐业,国民安居乐业,则天下长治久安。做普通人也好,做领导者也好,既要善建,又要善抱,对应第52章,道是母亲,德是儿子,既得其母,以知其子,既知其子,复守其母,这样才能没身不殆。

德性的修养,从个人到组成家庭,再从家族到乡里,再从乡里到邦国,从邦国到整个天下,一步步打牢坚实基础,才能不会被轻易拔除,以身观身,以家观家,以天下观天下;观不是普通的观察,而是观照内心,通过现象看本质,现象会变化,而背后指导着变化的道却是永恒的,以永恒不变的大道来指引人们的行为,尊道而贵德,才能子子孙孙世代相传,天下永远太平昌盛。

好,第54章我们就分享到这里,这里是雅风国学,如果您喜欢我的文章,敬请关注,点赞、评论和转发,谢谢大家。