本文目录一览:

旧闻新读|98年全国“两会”期间,江泽民同志作诗二首

1998年3月,全国“两会”期间,江泽民同志在政务会务之余,耳闻目睹“两会“代表委员们的参政议政和讨论国是大计的热情。会议期间,曾陪同江泽民同志视察吉林的何竹康同志,向江主席提出为《长白山诗词选》题诗的请求,江泽民同志非常高兴地写下了七言绝句二首。

为《长白山诗词选》所作七绝二首

一九九一年一月,第三次到吉林,旧地重游,倍感亲切。恰逢雾凇奇景,满城冰挂,欣然秉笔,写下“寒江雪柳,玉树琼花,吉林树挂,名不虚传。”一九九八年三月,“两会”期间,吉林同志索句京华,忆及旧景,思于今事,吟成七绝二首。

一

寒江雪柳日新晴,

玉树琼花满目春。

历尽天华成此景,

人间万事出艰辛。

二

又是神州草木春,

同商国计聚京城。

满堂共话中兴事,

万语千言赤子情。

译文其一寒江边的柳树上挂满了雾凇,天气刚刚晴朗。在阳光的照耀下,树上挂满的冰晶仿佛让人看到了满眼的春意。这种美好的景象是历尽苦寒、几经磨砺才形成的,联想起来,人间的万事也是要历尽艰辛才能完成的啊!

译文其二又到了祖国大地草木生长、万物复苏的春季,来自全国各地的人大代表和政协委员们共聚北京,召开“两会”,一同商议治国的方针大计。全场的代表纷纷为中华民族的复兴事业献计献策,畅所欲言,表达自己对祖国深切的热爱之情。

这两首绝句小中见大,透视出作者深厚的文化底蕴包括诗词素养。领袖经天纬地的襟抱与诗人荡气回肠的情怀,内在而又完满地集于一身。

「声音日历」1998年9月22日,中国版权保护中心成立

广东新闻广播推出了庆祝改革开放40周年声音产品——声音日历。我们将在每天的广播和微信中线上线下同步推出。带您了解过去,铭记历史,展望未来。共同见证改革开放以来发生在我们身边的奇迹。

20年前的今天,也就是1998年9月22日,中国版权保护中心成立。中国版权保护中心是中华人民共和国新闻出版总署(中华人民共和国国家版权局)的直属事业单位。中国版权保护中心主要职责:具体实施《中华人民共和国著作权法》以及有关法规和规章,为著作权人和与著作权有关的权利人以及使用者提供著作权专业服务。中国版权保护中心的主要业务范围:受国家版权局的委托和指定,从事各种与著作权有关的登记,面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。 中国版权保护中心作为综合性的著作权服务机构,在贯彻实施著作权法律,实施著作权行政管理制度,帮助著作权行使合法权利,促进作品的创作与传播,实现著作权的立法宗旨等方面发挥着重要作用。

全年365天,广东新闻广播声音日历,陪您见证新的明天!

编辑 |刘洋

时间于你而言是什么?

上下四方曰宇,古往今来曰宙。请随我们进入“时间”的故事。

时间对每个人而言,并不单单仅用来说明我们的生命是由一分一秒的时间构成。时间在很多场合起着至关重要的作用!从农民到航海家,从原始人到现在的科学家,人们的工作、生活,处处都与时间密切相关。可以说,时间左右着一切事物,攸关成败。

原始人:时间是关乎生命安危的大事

在远古时代,人们过着原始群居的渔猎游牧生活,使用最简陋的工具,靠采集和渔猎获取食物以维持生计。为了避风遮雨,他们往往把森林、洞穴等天然场所作为固定的住地。

清晨,太阳从地平线上升起,给大地带来光明和温暖,整个森林都活了过来,这时,原始人开始走出洞穴,在森林里采集果实和猎物,为生存做准备。

在这一天的活动中,原始人时刻注意着太阳,他们要在太阳落山前回到居住的洞穴。因为只有洞穴里,才能躲避夜行猛兽的袭击,躲过寒气雾水的侵蚀,让他们能够安全的渡过整个夜晚。

出于这个目的,原始人很快就意识到“时间”这个问题。根据太阳的位置判断时间的流逝,掌握他们返回洞穴的时间,以保夜晚的安全,增加生存的希望。

图1. 原始人根据太阳判断时间(图源:作者)

古代农民:时间承载着丰收的希望

在农牧业生产中,作物的播种、耕耘、收获、储藏,都需要与季节密切配合。安排得当才能得到好的收成,稍有差错就会造成歉收。于是,人们开始考虑如何准确地辨别季节以确定农时,也就是推算日期和时间,然后慢慢就演变出了最原始的日历。

如果说原始的群居社会离不开“日”这个概念的话,那么对农业民族来说,就不能没有月份、季节和年的确定。

最初,人们根据草木枯荣、鸟兽出没等物候现象来确定月份和季节,并以此指导农业生产。随着物候变化与自然变迁一次又一次重复印入脑海,天象的循环变化同样也留给人们以深刻的印象。于是,人们通过观察日月星辰的运动变化来确定年月季节这些时间,组成日历,指导农业生产活动。

图2. 春种夏长秋收冬藏(图源:作者)

皇权:时间是维持统治的手段

在古代,封建社会的皇帝宣称其统治是顺天意,是真命天子,作为“真命天子”的一个表现就是持有更加准确的时间。时间最主要的体现就是日历。所以在封建王朝,日历上升到法律的层面,称为历法,并设置专门的部门及官员来制定日历。如宋元有司天监,明清有钦天监。

图3. 故宫日晷(图源:网络)

历史上我国许多著名科学家,如汉代张衡、南北朝的祖冲之、唐代的一行、宋代的沈括、元代的郭守敬、明代的徐光启等,都对日历的确定作出了突出的贡献。

每一任新皇帝都希望自己给出的历法比前朝更准,并且会重新颁布历法,纪年等也都要重新开始。这样,历法的主要功能开始发生转移,除了客观上仍为农业提供时间安排外,更多的是偏向非农业的目的:为占星服务、为政治服务、为王权统治的建立和稳定服务。

古代,由钦天监等专职天象观测的官员,通过观测确定日历,但这并不能发布,需要等到皇帝认可后,才能以法律的形式颁布,皇帝的钦定即赋予了历法的国家属性,而诏令颁行则将历法直接赋予了国家法律的属性。

与一般法律的颁布不同,历法颁布的仪式非常讲究,这也说明了朝廷对历法的重视。比如明代颁历,洪武时在九月初一日,永乐时改在十一月初一日,万历后又改为十月初一日,地点先在南京,迁都北京后在奉天门(后改称皇极门,即今太和门)。虽然时间和地点不同,但对日历的重视却是相同的,有记载这样说:“是日御殿,比于大朝会,一切士民虎拜于廷者,例俱得赐”。

图4. 清朝颁布历法的太和殿(图源:作者)

到了清代,颁历典礼更为隆重。在每年的十月初一日,都要在午门举行仪式。乾隆后为避其“弘历”名讳,将“颁历”改称“颁朔”。由于清代的颁朔典礼十分隆重,故在乾隆五年颁朔时,乾隆一时兴起,作了一首诗《十月朔日颁时宪书》,以表其一统天下之得意心态。历法越来越隆重的颁布仪式,说明历法本身有着非同寻常的意义。

航海家:时间是海上航行的指明灯

对于中世纪的航海家来说,航海是非常辛苦的,狂风巨浪的威胁已经不值一提,在海上迷路才是要命的大事。大海无边无际,没有高山大河的标记,迷路是经常发生的事。

一旦迷路,船员无法在途中找到岛屿或陆地,无法补充淡水和食物。而且那时还有一种比渴死饿死更令人头疼的病:坏血病。过去几百年间,这是在海员、探险家及军队中广为流行一种病,有“水手的恐惧”之称。在大海中航行,即使不触礁,不遇到大风浪,迷路几个月后,船上水手会死掉大半。因此,海上准确定时定位是关乎生命的大事。

那个时候,在海上导航和定位被欧洲各国视为第一大事,很多国家都开出巨额大奖支持导航工作。西班牙的菲利普三世于1598年颁布诏书,宣布设立经度奖金,任何人只要找出海上测量经度的方法,就可以得到2000金杜卡托的奖励。后来,其他国家相继跟进,荷兰悬赏一万佛罗林,法国出价十万里弗,英国出价2万英镑(购买力相当于现在的一千万人民币)。

海上导航的关键是“经度”的测量。在英国的哈里森用航海钟获得了大奖以后,远航的轮船上带着几十块航海钟已经是非常正常的事情了,可见航海家对精确时间的迫切需要。

图5. 航行的水手需要精确时间来进行导航(图源:作者)

科学家:时间是科学研究的基础

在现代,时间通常和频率联系在一起,统称时间频率。时间频率目前是实现测量精度最高的物理量。时间频率信号可以通过电磁波传播,直接应用于科学研究和工程技术。基于此,高精度时间频率已经成为一个国家科技、经济、军事和社会生活中至关重要的参量,关系着国家和社会的安全稳定。时间频率技术作为科学技术发展的技术基础,对科技发展具有不可忽略的作用。

2011年9月,欧洲核子研究中心一度宣布他们发现了超光速现象,震惊了整个科学界。如果实验结果被证实,现代物理学的基石——狭义相对论的正确性将受到颠覆性的冲击,现代物理理论大厦将会动摇。这一消息引起了学术界的强烈反应。然后,通过进一步的计算分析,英国科学家与荷兰物理学家认为,实验过程中应用卫星导航系统进行时间同步,对星载原子钟随卫星运动的相关效应考虑不周,出现了时间测量误差,超光速现象并不属实。如果没有时间上的错误,这将给科技界带来一场地震。

作者简介:

李孝辉,中国科学院国家授时中心研究员,博士生导师,国家卫星导航重大专项专家组成员,主要研究时间频率测量、时间同步、卫星导航。

何雷,中国科学院国家授时中心时间频率测量与控制研究室工程师,硕士。主要从事时间频率测量技术,原子钟性能分析技术等方面的研究。

来源: 光明网

东京奥运还没尽兴?看看北京冬奥会的举办地有多美

王凯翔

8月8日,东京奥运会正式落下帷幕。如果你还没有尽兴,不要着急,翻翻日历,你会惊讶地发现,距离2022年2月4日北京冬奥会开幕,仅有不到半年的时间了。

北京冬奥会的各项比赛将分别在北京、张家口、延庆三个赛区进行。其中,包括单板滑雪、越野滑雪、自由式滑雪等大部分雪上项目比赛都将在位于张家口市崇礼区的冬奥场馆展开激烈的角逐。而崇礼——这座曾经默默无闻的贫困县,也在近些年迎来了飞速发展,大型滑雪场在这里云集,越来越多的人选择到这座冬奥小镇体验滑雪运动的刺激与激情。

不只是冬季,夏季的崇礼同样充满了魅力。这里群山环绕,拥有连绵的高山草甸与森林,夏日野花盛开,是徒步、露营、山地车等户外运动的绝佳场所。而随着冬奥会各项配套设施建设的推进,高速、高铁等便捷的交通方式相继开通,崇礼更成为了首都人民随时可达的避暑后花园。

崇礼的夏季风光 本文图片除特别注明外均为 王凯翔 图

从北京乘坐高铁前往崇礼,你可以选择从离市区更近的北京北站出发,也可以从清河站出发。清河站是京张高铁沿途最大的一座枢纽车站。高铁通过隧道穿越燕山山脉,只需20分钟就可以抵达位于山体当中的八达岭长城站,它也是国内最深的高铁地下站。

经过八达岭长城站后不久,就来到了风机林立的官厅水库附近。或许很多朋友都经历过京藏高速堵车的噩梦,但如今乘坐舒适安全的“复兴号”智能动车组列车,只需不到30分钟就能轻松走完过去两个小时的路程 。

在官厅水库附近向北眺望,群山之上的最高峰便是北京的第二高峰——海拔2198米的小海坨山。如今这里已经成为了国家高山滑雪中心,将举办冬奥会高山滑雪项目的比赛。高山滑雪项目也被誉为是冬奥会“皇冠上的明珠”。

冬日里透过列车玻璃看小海坨山上的雪道。

列车以350km的时速继续飞速向前,进入京张高铁太子城支线,穿越连绵的群山,总共仅耗时50分钟左右,便来到崇礼区东南部的太子城站,这里也是2022年北京冬奥会的核心区。在今年10月份,我们还将迎来太崇段高铁的开通,到时仅需10分钟便可从太子城站抵达崇礼县城。

来到站台,凉爽的风迎面吹来,瞬间让人感觉仿佛换了季节,从北京出发时的炎热感一扫而空。崇礼山区的海拔普遍超过1500米,最高可达到2174米。因此,这里的气温比北京市区普遍要低10度左右,森林茂密,空气清新,即使是在盛夏,最高气温也很少超过25度,可谓是避暑胜地。

从太子城站出发, 你可以选择乘坐雪场的接驳车前往附近的太舞、云顶等雪场,也可以选择公交车、出租车等前往县城或各地。

在太舞滑雪场的玉石梁山顶遥望

徒步无疑是夏日崇礼最流行的活动之一。崇礼的山地资源极其丰富,尽管山势连绵起伏,但地势大多较为平缓,基础海拔较高,相对落差较小,山谷到山顶的高差普遍在400~600米左右。当厚厚的积雪在春天慢慢融化,到五六月份的时候,高山草甸逐渐萌芽吐翠,崇礼的山野便迎来了一年中最美的时刻之一。山上徒步路线众多,路况宽阔简单,很容易就能爬升到海拔2000米左右的山梁上欣赏群山壮丽的风景。

崇礼周边的高山上有不少的风车,借着风电道路或部分景区公路,你可以选择直接开车抵达部分山顶。再加上各大滑雪场在夏季基本都有自己的观光缆车,如果不想爬山,也可以乘坐缆车前往山顶游览。这样,即使是亲子出游,也不用担心路途艰险难以抵达了。

与牛儿相遇

每年7~8月,崇礼漫山遍野的鲜花盛开。在无人打扰之处,皆是一片片草甸花海的美景,花丛往往密得让人找不到下脚的地方,生怕惊扰了这片宁静的天堂。在海拔1800米以上的高山草甸或疏林地带,你也能经常能找到盛开的野生金莲花,明艳的橙黄色让你绝不会错过它们的身影,一年一季,在盛夏的7月华丽绽放。

崇礼高山草甸上的金莲花

金莲花海,山谷中是太子城冬奥核心区。

在棋盘梁上遥望云顶滑雪公园,2022年北京冬奥会的单板滑雪及自由式滑雪项目有20枚金牌将在这里诞生。

崇礼较为适合徒步旅行的区域包括翠云山、红花梁、棋盘梁、喜鹊梁等地。在夏日,蓝天、白云、草甸、风车,还有山坡上的牛羊,构成了一幅幅绝美的风景画。此外,崇礼还隐藏着一处熟悉又陌生的风景——长城。

在喜鹊梁到翠云山这一线,长城绵延数十公里,也勾勒出了崇礼区与赤城县的交界线。这段长城与想象中有所不同,修筑于明朝(一说北齐),历经数百年的风霜雪雨的侵蚀,现已多数坍塌,以乱石为主。

古老的长城与崭新的国家跳台滑雪中心“雪如意”的合影,这里是2022北京冬奥会跳台滑雪的比赛场馆

站在山巅,望着犹如一条玉带蜿蜒镶嵌在山梁上的长城遗迹,依然能够感受到历史的波澜壮阔。拔地而起的崭新建筑与古老遗迹形成鲜明的对比,正如乘坐舒适快捷的京张高铁来到崇礼所感受到的新奇那样。

一百多年前,詹天佑主持修建的京张铁路成为了中国人自主设计研发的第一条铁路,如今我们正沿着前辈们的轨迹,不断完成一次次突破与飞跃。

假如徒步不够过瘾,那就来一场畅快的奔跑。

山势平缓,徒步路线多。接近性好,高山草甸地貌……这些条件既表明崇礼是一个徒步越野的圣地,也让这里成为了一个非常适合夏季露营的地方。

在这片山野,有无数的露营地点可供选择——山谷中,森林旁,或是在云端。在海拔2000米的开阔山顶上支起帐篷,享受一顿丰盛的晚餐,欣赏夕阳穿越云层逐渐消失于西方的地平线,迎来夜幕中的点点繁星。在星河中入眠,又在绚烂的日出朝霞中醒来。远离城市的喧嚣,投入到大自然的怀抱中,在这里尽享一份自由惬意。

在喜鹊梁遇见绝美日出与火烧云

得益于高达两千米的海拔,崇礼拥有清澈的空气、开阔的视野,再加上北方地区较多的晴夜数,也就自然成为一个优秀的星空观测地点。

夏季在这里露营,若是天气晴朗,一定不要忘了仰望星空,你可以观测到醒目的银河中心、天蝎座、人马座、牛郎星、织女星、北斗七星等等。尽管随着冬奥会各项基础设施的建设,不可避免地会受到一些灯光的影响,但总体观测条件依然非常棒。

今年8月中旬即将在夜空上演的英仙座流星雨,由于受月光影响很小,是本年度观测条件最好的流星雨之一,崇礼也是不错的观测地之一。

崇礼的流星划过天际,图中前景为万龙滑雪场

崇礼的全天银河

严格来说,崇礼的山区并无气象意义上的夏季,也就是没有日平均气温连续5天高于22摄氏度的状况。即使在最热的七月,夜晚山上的气温也常常会降至10度以下。因此,来这边露营,一定要带上长袖长裤、棉服薄羽绒服等保暖衣物。崇礼最适合露营的季节为6~9月,但即使是春秋季,这里也经常出现零下的气温。至于冬季露营,零下20多度的天气,对于大多数人来说,环境太过严苛,不要轻易选择。

出来露营,一定要记得将自己的垃圾全部带走,做到不留痕迹。露营时尽量选择已有的露营地,避免对脆弱的高山草甸产生过多的伤害。驾驶越野车上山选择已有道路行驶,不要主动碾压草甸。只有保护好这片山野,我们才能长久地去享受它们带给我们的美好。

崇礼棋盘梁的高山草甸

除了徒步、越野跑、露营、观星之外,近年来,山地车在崇礼的热度正迅速上升,有不少雪友过起了“冬季滑雪,夏季山地车”的户外生活。你可以在山区公路及风电场道路上踩着踏板飞驰,也可以选择挑战山地速降——一项让人肾上腺素飙升的极限运动。佩戴好全盔、护甲、护肘、护膝等防护装备,乘坐吊厢缆车来到山顶,再沿着山林小径疾驰而下,在复杂的地形与多变的路面上颠簸起伏、精确转弯,享受着这个过程中的惊险与刺激。

责任编辑:王昱

校对:张艳

旧闻新读|98年全国“两会”期间,江泽民同志作诗二首

1998年3月,全国“两会”期间,江泽民同志在政务会务之余,耳闻目睹“两会“代表委员们的参政议政和讨论国是大计的热情。会议期间,曾陪同江泽民同志视察吉林的何竹康同志,向江主席提出为《长白山诗词选》题诗的请求,江泽民同志非常高兴地写下了七言绝句二首。

为《长白山诗词选》所作七绝二首

一九九一年一月,第三次到吉林,旧地重游,倍感亲切。恰逢雾凇奇景,满城冰挂,欣然秉笔,写下“寒江雪柳,玉树琼花,吉林树挂,名不虚传。”一九九八年三月,“两会”期间,吉林同志索句京华,忆及旧景,思于今事,吟成七绝二首。

一

寒江雪柳日新晴,

玉树琼花满目春。

历尽天华成此景,

人间万事出艰辛。

二

又是神州草木春,

同商国计聚京城。

满堂共话中兴事,

万语千言赤子情。

译文其一寒江边的柳树上挂满了雾凇,天气刚刚晴朗。在阳光的照耀下,树上挂满的冰晶仿佛让人看到了满眼的春意。这种美好的景象是历尽苦寒、几经磨砺才形成的,联想起来,人间的万事也是要历尽艰辛才能完成的啊!

译文其二又到了祖国大地草木生长、万物复苏的春季,来自全国各地的人大代表和政协委员们共聚北京,召开“两会”,一同商议治国的方针大计。全场的代表纷纷为中华民族的复兴事业献计献策,畅所欲言,表达自己对祖国深切的热爱之情。

这两首绝句小中见大,透视出作者深厚的文化底蕴包括诗词素养。领袖经天纬地的襟抱与诗人荡气回肠的情怀,内在而又完满地集于一身。

“太上老君”走了

40年前在《西游记》中扮演太上老君时,郑榕已经是一副老人的模样了。白色的头发和长须仙气飘飘,因为反应迟钝被孙悟空耍得团团转。而他最后一次扮演老态龙钟的常四爷在茶馆里撒着纸钱,喊出那句著名的台词“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢”,也是30年前的老黄历了。

98岁的郑榕就像一块活化石,活过了新中国话剧发展至今的全过程,活过了中国电视剧随便抛出一部就成为全民话题的时代,一直活到这个冬天。他根深蒂固的老头儿形象,不仅因为活得长寿,也因为他对老人的成功诠释——26岁那年,他就在《龙须沟》里演老头儿了。

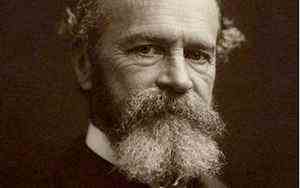

12月24日,北京人民艺术剧院著名演员郑榕在北京逝世。

图/视觉中国

郑榕是北京人民艺术剧院最早的一批演员。从1958年到1992年,他演了374场《茶馆》;另一个经典角色——《雷雨》中的周朴园,他也演了将近400场。而在更广泛的电视观众心中,他最为经典的形象,是《西游记》中仙风道骨的太上老君。

在《龙须沟》《茶馆》《雷雨》等新中国“压箱底”的经典话剧中,他塑造了其中最重要的几个角色。北京人艺创造了中国话剧的经典,郑榕和于是之、朱旭、蓝天野、黄宗洛、朱琳等演员一起,就是这经典的一部分。

如今,《茶馆》的几位首版主演俱已谢世。“松二爷”黄宗洛、“王掌柜”于是之分别于2012年、2013年辞世,“秦二爷”蓝天野和“常四爷”郑榕都告别于今岁。

从此,首版《茶馆》成绝响。

常四爷的硬气和周朴园的柔软

郑榕的表演生涯充满着自我否定与革命。如果一位观众看过他在不同阶段对同一个角色的诠释,可能会惊讶地发现,他的表演风格改变之大,竟像是在饰演几个完全不同的角色。

就拿《茶馆》里的常四爷来说,他起初对这个角色的兴趣,是因为常四爷的外型。他年轻时看过一出清装戏,被一位身段优美的长辫角色吸引,而八旗子弟常四爷出场时也穿着漂亮的清装服饰。常四爷性格硬气,一开始表演时,郑榕流于表面,老是提气挺胸、横眉冷对,塑造成了“张牙舞爪、高声粗气”的形象。“文革”以后开始为演出录像,1982年,谢添准备拍摄电影《茶馆》,郑榕在演电影之前先看了舞台录像,第一次看到自己在台上舞眉弄眼、张牙舞爪的样子,羞愧得无地自容。

他琢磨再三,发现自己对常四爷的硬气一直没有理解通透。常四爷在第一幕中是个旗人小官吏,他坐茶馆是为找乐子去的,而不是为了惹事生非、寻衅斗殴。所以他的硬气一开始是藏着的,被激怒了,藏不住了,才会爆发出来,人物的层次感也出来了。

对人物的理解每深入一层,郑榕的表演都会发生变化。譬如《雷雨》中的周朴园,起初郑榕只是脸谱化地将其塑造为一位虚伪自私的资本家,他自己本身都不认同这个人。几十年不断打磨,他自己也从一个年轻人蜕变成退休老人,对周朴园有了更深的共情,将他当成一个正常人来理解。

曾经在大讲阶级斗争的氛围中,周朴园和周萍父子被定性为一二号反面人物,鲁侍萍和鲁大海则是正面人物。唯恐观众认为阶级斗争意味不浓,郑榕也极力凸显周朴园的阶级敌人形象。改革开放以后,《雷雨》的这个支点也丧失了,郑榕开始重新思考周朴园的动机。

在整理重排《雷雨》时,复排导演夏淳对郑榕说,周朴园不应该自始至终板着脸。夏淳重新探讨了第一场周朴园回家时的心情,他主要目的很简单,就是想和家人团聚。于是郑榕改变演法,让周朴园认真关心每一个家人。

归根到底,郑榕对人物的理解,就是将人物放到具体时代的情境中,将他们还原为一个个正常人。

《西游记》中的太上老君,对他而言只是一次无心插柳的尝试。1982年,《西游记》剧组请他担任表演顾问,指导演员的表演,剧组演员多是出身于戏曲行业,他们拍戏时,郑榕就坐在旁边一个板凳上,偶尔指点两句,他谦虚地称自己并不懂戏曲,起不了很大作用。后来,《西游记》导演杨洁趁机请他演太上老君,他没有推辞。几年之后,电视剧《三国演义》开拍,郑榕也被请去做了几集的表演执导,并且演了孔融一角。

1984年退休以后,郑榕的舞台工作减少,更为频繁地接演影视剧,在镜头前扮演大量从未尝试过的角色。他在电影《谭嗣同》中饰演过晚清重臣荣禄,在《楚天风云》中扮演董必武,参演过的影视剧还包括《大决战》《周恩来》《谢觉哉办案》《直奉大战》等。

回忆起来,他觉得太上老君这种只能演出一次的角色,其实并不难,真正难的还是《龙须沟》这样的话剧,他需要用一生去诠释。

中国的戏

郑榕80岁之后患上腰疾,走路得弯着腰,后来坐上了轮椅。2012年,北京人艺为庆祝建院60周年,请出这批元老级演员排新戏《甲子园》。郑榕告别舞台多年之后重新出山,是坐着轮椅演完这出戏的。他晚年时深居简出,曾对来访者说,自己正在研究焦菊隐。

郑榕对焦菊隐的感情,或许也渗透着对那个创业年代的怀念。以焦菊隐为旗手,那一代戏剧人摸索出了中国民族戏剧的模样,以北京人艺为阵地,影响了后来中国话剧艺术的走向。郑榕是创业者中的一员,创业的起点就是《龙须沟》。

1950年,在新中国成立的积极氛围中,老舍写了一部话剧《龙须沟》,通过一条臭水沟的旧貌换新颜,展现水沟旁一群穷人的命运之变。这是北京人艺建院的起家戏,人艺特意将著名戏剧导演、时任北京师范大学外文系主任焦菊隐请来执导。

焦菊隐是契诃夫的中国“学生”,他向往契诃夫戏剧中抛弃刻板束缚、表现现实生活的力度。一看到鲜活的《龙须沟》剧本,他就知道机会来了,他要借此革新中国戏剧。

解放初期,话剧圈人人崇拜斯坦尼斯拉夫斯基,其著作《演员的自我修养》几乎人手一册,但真正能够领会其中要义的人却寥寥无几。郑榕曾经回忆,焦菊隐进入人艺后,发现一个很严重的问题:否定外部形象,只谈人物思想。一准备排练,演员们就开始做桌面工作,分析人物的思想、阶级、背景,认为过去话剧注重形象创造是形式主义,要加以批判。

这就造成舞台上出现“表演情绪”——“角色没有性格,没有行动,没有目的,只在一味情绪化地慷慨激昂地说台词,并且演员说一句话,在脑袋里想半天,全是在表演情绪。”焦菊隐认为这恰恰违背了斯坦尼斯拉夫斯基的理论,他改变演员的表演方法,不搞桌面工作,而是深入体验生活,重点是观察生活中人物的形象和动作。

曹禺之女、编剧万方记得,郑榕曾说过表演《雷雨》时惹急曹禺的一次经历。当时他习惯“憋情绪”,做动作前总要若有所思地琢磨半天,曹禺受不了了,在一次排演时冲到后台,对郑榕低声喊叫:快!快!受不了!我的剧本没有写那些东西!“演员在舞台上要真的找到人物,通过行动表现心理,而不是一味地在那儿琢磨。郑榕老师说,这是他当时一个极大的收获。”万方说。

为了消除“表演情绪”这个时代的烙印,焦菊隐把演员派出去体验生活,学习生活中真正的人物。他给每人发两本演员日记,记录体验生活的感想。郑榕饰演的赵大爷是个思想积极的泥瓦匠,焦菊隐提醒他去找泥瓦匠的职业特点。但郑榕一开始不得要领,回来后排戏,还是用程式化表演方法“蒙混”,焦菊隐见他在舞台上伸着两臂不知所谓地摆来摆去,不留情面地责问他:你在干吗?抓蚊子吗?

他提示郑榕,泥瓦匠虽然整天和泥、水打交道,但身上不能见一个泥点,要是有泥点,就会被人说不会干活,所以泥瓦匠的打扮比别人都整齐干净。后来,郑榕演的赵大爷第一次出场,就是坐在椅子上,用扫帚把鞋子上的土磕下来,然后用扫帚、簸箕把土收起来。“这些行动上的细节、人物的职业特点,都是焦菊隐教我观察,教我在生活中去寻找到的。”郑榕回忆。

从创作到表演,《龙须沟》都是一出令人耳目一新的戏,演出大获成功,成为人艺第一部保留剧目和中国话剧史上一次划时代的演出。这出剧得到“在新话剧艺术的实践里迈进了一大步,奠定了坚实的现实主义艺术风格基石”的好评。

体验生活的传统就此延续了下来,几年后演《茶馆》,演员们也到北京尚存的小茶馆里泡着。郑榕常去东四的一家小茶馆,只有三四张桌子,喝茶的人也不多,大都是常客。郑榕去时,猛地看见他这么一个穿着干部服的陌生人走进来,茶馆里的人便都不言语了。连去几天之后,茶客们才放松下来,继续谈天说地。

在茶馆里,郑榕遇到了一位总爱独自喝茶的孤独老人,他身材魁梧,满脸皱纹,总在阴暗的角落里木然独坐。郑榕有一次坐到他对面,与他同桌喝茶,几天之后,老人家终于小心翼翼地跟郑榕说了一句:“他们(指解放军)这都是打南边过来的。”郑榕听了一愣,然后才悟到,老人脑子里装的还是民国初期军阀混战时的事。常四爷在《茶馆》第三幕中忧国忧民的心理状态,以及老年常四爷对国民党统治时期的不满和谨慎,似乎浮现在这个老人的脸上。

七十岁之后才懂《雷雨》

直到1997年,郑榕最后几场饰演周朴园时,才感觉自己演对了。此时,他已经演了将近400场,早已是观众心中的最佳周朴园。

在那之前一年,曹禺逝世,郑榕写了一篇深情的怀念文章《一份未完成的答卷》。他写到自己在演出曹禺剧作中所获得的巨大收获,话题谈及周朴园,他却认为自己一直没有塑造好这个人物。1985年,他拍摄过《雷雨》电视录像,比1979年演出时的录像已经自然很多,但仍感到有两处不足:一是鲁侍萍追述往事时周朴园不应起身避开,仍然呆坐原处,让观众透过他的眼睛看到两颗心正在靠拢,这才符合思想逻辑;二是周朴园向侍萍申辩自己并未忘情那段,正是周朴园真情流露的刹那,此时不能有半点虚伪……“可惜我已进入迟暮之年,这份答卷恐怕难以在舞台完成了,请先生见谅。”他伤感地写道。

幸运的是,第二年他就获得了机会。1997年,纪念曹禺逝世一周年,北京人艺再度演出《雷雨》,请郑榕和朱琳参加演出。73岁的郑榕大喜过望,反复重温历次演出录像,着重揣摩对手戏演员的台词,寻找自己的内心反应。

那次演出,熟悉这出戏的观众发现,郑榕通过大量细节的调整,演出了一个前所未有的周朴园。与鲁侍萍相认的第二场,当一步步逼近真相,以前两人的距离越拉越远,演到“侍萍,是你”时,为了制造表演高潮,周朴园穿过半个舞台直扑过去,相认之后又马上变脸:“(忽然严厉的)你来干什么?”而现在,演到“侍萍,是你”时,郑榕一下放松下来,是一种久别重逢的感觉,接下来的“你来干什么”也不再是质问,而是真诚的关心。同样的台词,被他演出完全不同的味道。

好莱坞华裔演员卢燕看了排练后说:“我一生看过多次《雷雨》,这是我最满意的一次。”郑榕也了无遗憾了,在舞台上刚刚弄明白周朴园是怎样一个人,已经接近退休,而老天又给了他一次机会,诠释了他晚年心中真正的周朴园。

那些反映旧时代的经典话剧,正是郑榕这一代人经历过的生活。他舞台上的举手投足间,沉淀着对往日时代的个体记忆。

在《雷雨》中,濮存昕演周朴园的儿子周萍,他曾在采访中讲过一个有关郑榕的故事。郑榕小时候,家里突然要搬家,他不知道是怎么回事,后来才听说是邻居长辈来告状,说郑家少爷勾引他们家的寡妇。而郑榕这位少爷那时候还是个孩子。他后来突然想起,有一天在阁楼上玩耍,看到隔壁家刚刚过门的寡妇正巧也站在窗口。那家人原本想用这个媳妇冲喜,让多病的儿子多活几天,没想到刚过了门儿子就死了。新妇成了寡妇,被关在楼上不许下楼,每天有人按时送饭,像宠物一样饲养。有一天下雨,这个女人站在窗边看着雨,推开了窗。郑榕很好奇,怔怔地看着她。只见女人慢慢地、一件一件脱光了上衣,伸手接雨,探出头去,把发髻都散开,任凭大雨淋湿头发……

这一幕成了郑榕的童年记忆。他后来演《雷雨》,觉得那个寡妇就是蘩漪,曾出现在他生命的某一瞬间。“我们今天的演员们,谁体会过这样的痛苦。这种死不了的苦,如果没有郑榕老师给年轻一代讲述,50年以后再演雷雨的话,蘩漪可能就离我们很远了。”濮存昕说。

郑榕少年时在天津读书,认识了一个女孩子,通过三封信就断了,但给他留下了深刻的印象。“文革”以后,他打听到她的情况,听说她过得很不容易。后来他到天津演出,送了两张《茶馆》的票给她。她来看戏,他从大幕缝中看到了她。这次久别重逢,也让他领会了周朴园与鲁侍萍相认的感觉,“既不是旧情复萌,也不是怕招来麻烦,而是一种同时天涯沦落人的同情,你死我葬、你生我养的情愫。”

到此时,郑榕已经与周朴园融为一体,“我就是周朴园,周朴园就是我。”在台上他已分不清自己和周朴园的界限,演到最后,家庭突然的变故给予他精神上的一击,他呆立在场中,观众也一片静默,咳嗽的声音都没有。他突然觉得观众和周朴园贴近了,这是一生难求的戏剧之神降临的时刻。

人生如戏,走进一个角色,他用了一生的时间。

参考资料:《舞台之光:郑榕传》(李娟娟),《郑榕:在现实主义视野中重审“话剧民族化”》(《中国文艺评论》陶璐),《语言脱离生活就是死的》(《中国戏剧》刘平),《专访濮存昕:在告别舞台之前,我要送给人艺这部戏》(瞭望智库,王乙雯)

记者:倪伟