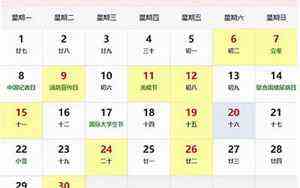

【山东老乡话乡情】中秋节山东农村习俗

中秋佳节,自古以来就是我们中国的传统节日,是全家团聚的喜庆日子。在我们山东潍坊,中秋节和春节一样,还都保持着走亲访友的传统习俗。平时可以不走动,但是到了中秋节和春节,亲朋好友之间是必须要互相走动看望一下的,以联络和加深彼此之间的亲情和感情。你们家乡也有这样的习俗吗? #山东老乡话乡情#

另外,在我们这里,中秋节和春节一样,还有一个约定俗成的老传统,那就是这两个节日是欠账还钱和要钱要账的节日,有经济来往的两个人或者两个单位,在这个特殊的日子前,都会对账一次,并对欠账的钱款做一个简单的了断。

我也不例外,趁今天工作不忙,回到农村的老家,备好礼品,去看望年过古稀的舅和妗子以及花甲之年的姨和姨父。

在舅家碰到在浙江余姚开纸箱厂的表弟,不远千里也返回家乡,回来过中秋节,一家团圆。谈话间,表弟从房屋里给我拎出两箱榨菜咸菜,非要送给我让我回去吃,一箱是小包装袋装的,一箱是和着辣椒面的榨菜疙瘩咸菜,算是两种口味的。#仲秋三农身边事#

他说,这榨菜咸菜不是买的,是顶账顶来的。现在生意不好做,货款回收也不如之前及时,自己开的纸箱厂给一家榨菜咸菜厂供应包装箱,中秋节前去结账的时候,榨菜厂没有那么多资金给他,尾款只付了一部分现金(银行转账),还有1万多的货款就用他们厂的榨菜咸菜顶账了。

除了发给工人作为一部分中秋节福利之外,剩下的几十箱榨菜就捎回来分送给亲朋好友们都尝一尝这正宗的余姚榨菜咸菜。据他说,现在很多厂家给供货商结货款的时候,不会全给现金,都会用自己厂的产品顶账一部分。从表弟的经历可见,做生意真不是那么好做的。

说实话,我比较喜欢吃榨菜,之前就经常买余姚产的榨菜咸菜。不知从何时起,我们这里的余姚榨菜不怎么见到了,取而代之的是涪陵榨菜了。或许是涪陵榨菜更好吃,亦或是涪陵榨菜的销售模式比余姚榨菜更胜一筹?

我觉得,不管是余姚的榨菜还是涪陵的榨菜,都是榨菜之乡,都远负盛名,都是地方特产,也都鲜香可口,两个地方的榨菜咸菜,各有千秋吧。如果非要分出哪个地方的榨菜会更受欢迎一些,也只能说是仁者见仁智者见智了。你喜欢吃余姚榨菜呢还是涪陵榨菜呢?为什么?#涪陵榨菜 香飘世界# @抖音电商 @农保姆 @头条农友会 @今日头条 @头条三农

不同的传统文化,不同的春节习俗——高密年俗

高密历史悠久,高密年俗文化也丰富多彩。根据记忆和春节期间与老人聊天回忆,儿时过年的记忆又历历在目,以高密西乡的过年经历为基础,尽量再现高密年俗文化。你家乡的年俗有什么不同?

过腊八

每年农历的腊月初八,预示着春节的开始。俗话说“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年”。腊月初八做腊八粥,食材品种较多,如大米、小米、黄豆、豌豆、红豆、绿豆、红枣、核桃、栗子、花生等。人们在腊月初七下午,就开始忙碌起来,准备腊八粥的各种原料,洗淘、浸泡,然后腊八一早起床开始煮粥,用微火慢炖,一直炖到清晨,腊八粥才算熬好了。俗话说“喝了腊八粥,便把年来数”,新年进入倒计时。

赶年集

过了腊八,人们就开始置办年货,为过年准备各种用品。俗话说“不过年、办不全”,年货准备陆陆续续,一直准备到除夕前一天。年货有祭灶、祭祀用的灶马、家堂、财神、香烛、烧纸、桃枝等,高密西乡用榆树枝,寓意余钱;用作贡品的糖果、蜜饯、点心、水果、猪头、黄花鱼(或想鱼)等;有装饰、庆贺用的春联、门笺、灯笼、剪纸、年画、鞭炮、礼花等;有年食、待客用的猪肉、猪下水、鸡、鱼、牛羊肉、各种蔬菜,必不可少的菠菜、香菜、粉条等,酒水、花生、瓜子、干果,调味品油盐酱醋、葱姜蒜、芥末等,还有必备的红枣;有大人孩子的新衣服、鞋帽等;年集是一年中物资最丰富的集市,必备的年货一应俱全,能充分满足年货的采购。

扫屋

扫屋,又称扫尘、扫房等,是中国民间过年传统习俗之一。年前忙年主要是以除旧布新为活动主题,扫尘就是年终大扫除,高密俗称“扫屋”。其寓意是要把一切“穷运”、“晦气”统统扫出门,寄托了人们一种除旧迎新、辟邪除灾、迎祥纳福的美好愿望。腊八后、小年前可查黄历宜扫屋日子,可以扫屋,从腊月二十三开始,到春节前每天都是好日子,这几天嫁娶不用择日,大事小事随便做都是良辰吉日,打扫卫生更不用说了。这期间家家户户都要打扫卫生,用新的扫把掸拂尘垢蛛网,清洗各种器具,拆洗被褥、窗帘、衣服,洒扫庭院,清除房前屋后、胡同杂草、树叶、垃圾。高密城乡,到处洋溢着欢欢喜喜搞卫生、干干净净迎新春的气氛。俗话说“年廿八,洗邋遢”,除了“扫屋”外,个人也要理发、洗澡,除去一年的污秽,干干净净过新年。

祭灶王

高密人把祭灶王叫辞灶,也叫过小年,通常都在腊月二十三晚上进行。灶码分三部分,灶马是木刻印刷,最上面是“灶马头”,是骑马扬鞭的灶王爷;中间是年历,二十四节气、老黄历;下部是灶王神像。辞灶时裁开,灶王像贴在灶台墙壁上,年历贴在厨房门内测。辞灶仪式开始,摆好贡品、糖果,点燃三柱香,由年长的男家主主持,其他家人都噤声,裁下的“灶马头”与烧纸一起燃烧,嘴里念念有词,“灶王灶王上天堂,少言是非,多带五谷杂粮”。然后把水饺汤洒在地上,祭奠跪拜。生活困难时,一本村长辈,辞灶时无钱买糖,用煮熟的地瓜替代,嘴里念叨,“灶王灶王,地瓜当糖,吃着好吃,下年多秧”。世世代代,辞灶作为美好愿望的寄托,希望来年五谷丰登,家和万事兴!

备做食品

过了小年,过年进入倒计时,大家都忙碌起来,准备过年的物品吃食。以前需要自己做的食品很多,有大豆腐、年糕、猪下水、鸡扎、饽饽、素包、豆包等。

做豆腐:是春节必备,用处很多,包素包、素水饺,做贡品、做菜等,提前泡好黄豆,用石磨磨浆,豆浆煮熟、湛卤水,成豆脑,盛到白布包袱里,四角拉紧、打结、挤压、滤干汁水,豆腐做成;

蒸年糕:用黍子或黏小米磨粉、合面、上锅蒸糕,年糕蒸好,取出放在盖垫上,呈方格状整齐插上红枣,放置凉透,顺红枣排向用刀切成方块,形状好的方块年糕备做贡品,边角年糕煎食;

煮猪下水:买来的整套猪下水,先拔净猪头、猪脚的毛,再用食用碱水把整套下水洗净,然后下锅、放上调料煮,煮熟后拆骨、分类分割,猪耳朵、口条、心、肝、肺、肠单放,猪头剔骨后分两半存放,猪脚掰碎与煮下水的汤混匀装盆定肉冻,是必备过年、待客的食材;

定鸡扎:宰杀一只养了一年的大公鸡,也可放入山药、粉皮、山姑等,煮熟、拆碎,与加入的其它蔬菜、香菜、鸡汤混匀装盆,放置冷却,现成、可口的鸡扎做成,又是一道过年、待客的佳肴;

蒸饽饽:饽饽也叫馍馍、馒头,过年做饽饽大致两种,一种四两左右,大约做十五或二十五个,用作家堂、灶王、祭天摆供,多做五两或六两的大饽饽备做过年期间和待客的面食,做饽饽合面加入老面,面要硬,用手反复揉,直至揉软就可做饽饽了,每年做饽饽,伯母、婶子、嫂子、姐姐等一起帮着本家做,天不亮就起床,大家围着面桌一起揉面,手艺好的最后揉成半圆、底部插入红枣,饽饽做成,在炕头铺上被子,上面敷上薄膜、再铺上白布,上面放上做好的饽饽,最后盖上白布、被子发饽饽,饽饽发好再上锅蒸,蒸熟后放盖垫上凉透,放在缸中盖上盖垫保湿、防裂。以前做饽饽,经济条件好的家庭吃到二月二;

过年还要做其它面食、食材:用木制的摸具,也叫“卡子”,将揉好的大小适中的面团放到“卡子”里,挤压定型,再“卡”出来。“卡子”的造型有多种,常见的“卡子”有“金鱼”、“元宝”、“蟠桃”等,这些面食一般用作过年期间押锅,是人们对美好寓意的体现;做素馅包子:用粉条、豆腐、菠菜等切碎,上锅炒后做馅,传统春节,年三十至送年期间吃素,备做期间的面食。做豆包:豆包是用豇豆和地瓜做的,豇豆洗净浸泡一天,上锅煮烂、捣碎,地瓜煮熟、剥皮、捣烂,然后两种混在一起、搅拌均匀,豆包馅做完,用发好的白面做皮,做成长圆型,再上锅蒸熟。豆包香甜可口,也是家乡传统美食;生豆芽:精选黄豆、浸泡,装入瓦罐,放在炕头上,盖上被子,每天几次用清水淘洗,7天以后即可食用,可以焯水凉拌,也可以炒肉、炖菜,味鲜、营养丰富。做肉丸子、肉卷:精选猪肉或牛肉的瘦肉,调入葱姜、放块饽饽剁碎,加入调料,鸡蛋做成蛋饼,备好的肉末包入,卷成条,再把肉末团成球,叫肉丸子,分别装入盘子,装锅蒸熟即可,这也是过年食品和待客的美味食材。以前农村没有冰箱,做好的食品放在没有烟火的里屋或厢房,生食放在院中用旧锅盖上、压实。到除夕前一天过年的食品、食材准备完毕。小孩子们激动的盼望着大年的到来。

过年

贴春联:除夕上午,一家人开始忙活起来。贴春联:一早开始准备,先打浆子,取一勺面粉、加水在小锅中搅匀,放在火炉上慢慢搅动熬成浆糊状,准备好贴对子、福字、门笺、窗花,找齐贴对子的工具,桌子、刷子、扫炕笤箸。贴对联顺序从外到内,先贴大门的对联。对联反放在桌面上,用刷子沾浆子在对联上均匀涂抹,整齐、对称的沾在门上,用笤箸扫按平整,这样对联晾干后会无褶皱、平整美观。再贴上门旁、门框上槛贴上横批、门笺,门洞上方贴上五个福字,大门正对面墙上贴上一个福字,福字下面贴竖联“出门见喜!”。依次在院内贴对联、福字,以前猪圈门贴竖联“大养其猪”,厢房、粮囤、水井、水缸,屋门、房门、窗户都要贴对联或福字,各个门上贴门旁、横批、门笺、福字。正房屋门正对的墙右边贴一个大大的福字,下面贴竖联“抬头见喜!”。

糊窗纸、贴窗花、挂斗鸡等:传统的窗户是木窗棂、用白纸在窗内糊上,窗中间留一竖方型通气孔,再用大出一圈的白纸糊住上部,下面沾一根横细莛子,两边各固定一根竖线,可以夹紧白纸和横棍,增加气窗的密闭性和调整气窗的大小,后来为了便于观察院中情况,在窗户下方镶一块玻璃,之后在窗纸上贴上窗花。有的家庭为了增加春节情趣,在窗内挂两只剪纸斗鸡,斗鸡用线连接,通过窗户预留孔引到窗外、固定,连一张随风而动的纸,纸动牵线,斗鸡开始争斗。贴年画:新买的年画、四联画分别粘贴和挂在主卧的东西墙壁上。至此喜庆、光鲜的房院布置完备,过年的气氛越来越浓。

扎灯笼:过年,孩子要挑灯笼上街玩,过去没有成品的灯笼,需大人自己做,会木工的,用小方木做高长方型的方框,底座用木板镶住,底座中间钉入一钉,钉尖漏在底座上面2厘米左右,用来固定蜡烛,四面竖框之间开槽、插入割好的玻璃,一面玻璃可以上下抽动,顶部镶入开气孔的木板,顶端相对两横木打小孔,穿入能活动的铁丝做提手,提手上栓一根细木棍,四周的玻璃贴上蝴蝶等剪纸,固定好蜡烛,灯笼做成;也可以用高粱秸秆最上端的“莛子”做,用莛子做框,可以用细麻线固定,可以做很多样式的灯笼,有方形、菱形、宫灯型等,做好框子,再糊上纸,涂上颜色或贴上剪纸,美观轻巧的灯笼做成。

做年食、祭品:家里女人们也在除夕一早忙活着。大年三十早上,捞隔年饭,小米饭做半熟,捞到碗中,小米饭成锥型,插上一圈红枣,挑选一造型好的榆枝插在米饭锥顶,在各个枝杈上挂上铜钱,后改挂百元的人民币,也叫摇钱树。上午做一锅肉包子,一般白菜、猪肉馅,中午蒸好用作午餐。下午先准备各种摆供用的祭品,之后做年夜饭。先包午夜祭祀和年夜饭的素饺子,年夜饭的素饺子主要是粉条、豆腐、菠菜做馅,包上硬币、红枣、糖块等。

祭祖:也叫接祖宗。下午两点一过,首先打纸,打纸的钱模是用硬原木做的,一头雕刻成孔方边圆铜钱式样,钱模放在烧纸上,用锤子敲打钱模,成排印在烧纸上,打完烧纸,用手花开,分叠,准备酒壶、酒盅,酒壶灌满酒,生活困难时也有用水代替的,烧纸、鞭炮放在食篮里,挎着食篮、提着酒壶与本族一起去坟地祭祖。祭祖是当地最有年味的活动,祖先回家过年要恭请,来到墓地,先在坟头压上烧纸,大人、孩子在祖坟前烧纸钱、放鞭炮、祭奠酒水,然后集体磕头。

挂家堂、请财神:人们就开始挂家堂、摆供。摆好供桌,请出家堂挂在中堂,并在左边墙上贴上财神;供桌上从最后一排依次摆好插摇钱树的隔年饭,摆上年糕,五碗,分别装有煎好的黄花鱼或想鱼、烧鸡、肝尖、烧肉、煎黄的豆腐块,再插上整颗菠菜,五碗后面依墙面竖放五双供筷;第二排摆五盘,分别装有苹果、梨、香蕉、橘子、桃;第三排摆五碟,分别装有五种糖果、蜜饯等;最前排两边摆烛台、蜡烛,中间摆香炉;供桌下边放元宝型烧纸箱,烧纸、供香放在供桌旁边,供桌前方摆放蒲团,至此春节家堂布置完毕。传说先祖们的魂灵会紧跟着前来祭拜的后人回家过年,并按照家堂中所填写的牌位名号各就各位,享用祭祀并降下福祉。

迎年:天渐渐暗下来,高密西乡,潍河岸边的春节有独特的风俗。相传洪武二年,高密发大水,第一场大水来了淹没了潍河两岸,这时镇河铜牛及时出来喝光了洪水;第二场大水来了,镇河铜牛又一次喝光了洪水;这时有好心人觉得铜牛喝那么多水,不饿吗?第三场大水来时,好心人在水面撒上麦糠,铜牛再一次喝光洪水,这时铜牛因麦糠呛水,把喝进去三次的洪水喷了出来,高密西乡大涝,铜牛也因为呛水跑到潍河西北。每年除夕接祖宗回来,天刚黑,大人到村口土地庙、路口烧纸接财神和各路神仙回家过年,小孩子们提着做好的灯笼,带着鞭炮等到村中各处玩耍、放鞭炮,嘴里不停地喊着“瞄来”“瞄来”,呼唤铜牛回家,大人在大门口横放一根木棍,也叫“拦牛棍”,把唤回家中的铜牛拦在家中。大人开始在院门、猪圈门、厢房门、粮囤、鸡窝、水井、房门、室内个房间门烧纸,各路神仙都打点到,最后在家堂点蜡烛、烧香、烧纸,让祖先、财神、各路神仙各归各位,接受供奉。据说,经过多年的呼唤,铜牛已经回过头来。这是乡亲们对避免洪涝灾害、期望风调雨顺的美好愿望。

年夜晚宴:同时女人们开始做年夜饭,主要是素菜,有蒜泥拌粉条,香油拌黄豆芽,芥末拌菠菜,白菜心拌海蜇等,准备完毕,因饭桌要在院中祭天,年夜饭只能用盖垫做饭桌,自除夕晚上至送年,期间吃饭都要用盖垫,盖垫放在炕上,各种素菜放在上面,拿来果酒和白酒,全家一起盘坐在炕上,边喝酒吃菜,庆贺新年。

年夜祭祀守岁:晚宴后全家人围坐在一起,开始守岁,除夕和初一晚上所有的房间、院子的灯全部打开。自1983年开始,经济条件好的家庭买了电视,全家围坐在一起看春晚。午夜,年夜的钟声响起,大家忙碌起来,女人们开始煮水饺,煮饺子烧的是芝麻秸或豆秸。高密有句民谚:过年烧豆秸,养儿中秀才;过年烧芝麻秸,养儿做大官。伴随着阵阵鞭炮声,饭桌横放在院子中间,家堂供桌上的祭品端出来,摆放在饭桌上,煮好的水饺放在家堂和院中的供桌上,人们在正屋、天井里,上供、烧香、烧纸钱,开始了对祖宗和众神的祭祀。天地众神和祖先们享用着香火,天地间充满了祥和与吉庆。大年夜的饺子大都是素馅的,大都是粉条、豆腐、菠菜做馅,人们认为祖先已经成佛成仙,上供的饺子是素的。仪式完毕,按辈分依次在蒲团上按东南西北四个方向磕头,在院中饭桌上留一个碗,放两个饺子,祭品端回家堂供桌。

拜年

本家拜年:长辈在家堂烧纸、焚香,长辈先磕三个头,回炕上准备吃水饺,晚辈按长幼顺序依次对家堂三叩首,再给长辈磕头拜年,嘴里喊着“某某过年好”,拜年结束,长辈发红包,也叫压岁钱,开始吃水饺,摆供用的水饺给长辈吃。吃到硬币,代表明年财源滚滚,吃到糖、枣代表明年生活甜蜜。

族人拜年:子时已过,吃完饺子,开始拜年。通常老人和女人守在家里,拿出瓜子、糖果、香烟,沏好茶水,准备招待前来拜年的族人,男人则带着孩子们外出拜年。拜年很有讲究,进门要先喊一声“过年好”,然后跪在供桌前,先给祖先们磕一个头,再根据辈分一一给长辈们磕头,每磕一个头就大声喊:给您磕头了。老人要给来磕头的小孩子分发压岁钱。

团拜:在大年初一初二的喜庆中,一些民间高跷队和秧歌队还有串乡拜年的习俗,先在村委会拜年,之后在村中有威望人家门外拜年,在有节奏的锣鼓声中高跷队、秧歌队先进行一番表演,锣鼓停下,有秧歌头唱词拜年、祝福,之后被拜年的对象准备瓜子、花生、糖果、红包致谢。高密市组织市直机关、企业组织的高跷队、秧歌队在中心大街(人民大街)拜年,团拜给高密的城乡增添了节日的气氛和欢乐。

押锅

过年期间,每天三餐前都要上供、上香、烧纸。过年期间不能空锅,做完饭,锅里添上水,在箅子里放上面鱼、面元宝、面蟠桃等,叫押锅,寓意年年有余,财源滚滚、合家幸福,日子越过越好。

送年

高密西乡很多家族初二送年,初二一早天不亮,女人开始煮肉饺子,男人开始掌灯、焚香,家堂的供品端到院中的供桌上,待饺子上桌,烧纸、焚香、燃放鞭炮,最后磕头,送年就是恭送祖宗、各路神仙返回天堂,之后,大门口的拦牛棍也撤掉。送年后就可撤下家堂,收藏好,这就表示年已经过去了,人们这才开始吃肉喝酒,享用节日的佳肴。高密送年,不同的家族时间不同,还有家族初二晚上送年的,也有初三早上送年的。岳家送年最早,初一早上天不亮送年。相传为了不影响岳飞早日出征,半夜过年后,初一早上天不亮就送年,岳家初一早上送年习俗一直流传沿用至今。

走亲拜年

因平日忙,亲戚很少走动,每年春节过后要走亲拜年,联系感情。一般初二去姑家,初三回娘家,初三以后去姨家等其他亲戚家。拜年礼物很轻,礼轻情意重,准备一个食篮,一般放上几斤粉条或粉丝,2斤左右腰弯肉既五花肉,四个饽饽,两封饼干,四样礼物,盖上红包袱,用长围巾背在肩上开始走亲拜年。早些年是步行走亲,随着经济好转开始骑自行车,食篮也逐渐换成黑提包,礼物也换成饼干、点心、罐头等,现在礼物越来越丰富。早些年没有亲戚留礼品,一个食篮走完亲戚,回家礼物一样没少。现在经济条件越来越好,带到到亲戚家拜年的礼物没人再带走。过年、走亲拜年史,也是高密经济发展史的体现。

待客

晚辈春节后走亲戚,老人、妇女留在家里待客。初二开始姑家、舅家、姨家的表兄、表弟、表姐、表妹以及姐姐、姐夫、外甥们陆续来家走亲拜年。亲戚多的几乎每天都有客人到来,留守家人准备好丰富的菜肴,用酒壶烫好酒,上午十点左右开始喝酒,长辈先领三盅酒,晚辈再敬敬长辈酒,酒过三巡,有的划拳助兴,有的边喝边聊,长辈身体健康,孩子学业成长,家里一年收成,家长里短,透着一年的思念、浓浓的情谊,经常喝到日落西山,还未尽兴。

元宵节

高密的年俗还包括正月十五闹元宵,这可说是过年的收尾。早些年是村部定做烟花、鞭炮,正月十五晚上在村中空地上燃放,后来村中有威望的召集各家凑钱定做烟花、鞭炮燃放。最热闹的还是城里(高密县城),正月十四、十五、十六三个晚上,事业机关、各企业制作的各种彩灯悬挂或用车拉着、停放在在人民大街两侧,有猜灯谜,有各色神话人物,也有体现单位特色的彩灯,也有体现国计民生的、四化建设的等等,各种彩灯延绵几里,从天黑开始观灯的人流如织,乡下很多人来到高密县城观灯,持续到很晚。县里也组织烟花燃放,过了元宵节,过年也就结束了。过年过的是一种氛围,是一种情趣,是一个参入其中的过程,是一种传统的年的味道,过年期间的高密,自始至终,洋溢着祥和、喜庆的气氛。