别再被小学课本“欺骗”了,真正的琥珀形成过程,原来这么复杂

小学的课本中有这么一篇文章叫《琥珀》。里面关于琥珀的一段描述让人印象深刻“蜘蛛刚刚扑过去的时候,这个时候发生了一件可怕的事情,一大滴松脂从树上滴落下来,正好落在了树干上,把苍蝇和蜘蛛一起包在了里面”然后经过几百年的时间,那些松脂球就都变成了化石,人们发现之后就将他们称之为“琥珀”。

生命的见证一直以来,我们对琥珀就有一种刻板印象,那就是黄黄的晶体里面包裹着一只虫子,要价非常的昂贵,深受收藏家们的喜爱。其实,这只是琥珀的一种,被称为“虫珀”。虫珀的形成可以说是非常的考验时机的,需要树脂刚好落到虫子的身上,再加上数千年的风沙的侵蚀,地壳的不断运动,树脂的不断挥发和聚合,才能够形成真正的虫珀。它可以说是生命的见证,凝结了神话与能量于一身,不愧能够受到人们的追捧。

其实,琥珀并不是像小学课本中描述的那样简单,真正的琥珀的形成,要更加难得多。树脂的形态,沉积的时间,沉积环境的类型等等,诸多的因素都会对琥珀的形成有重要的影响。

琥珀其实可以分为:透明琥珀和不透明琥珀。虫珀大多都存在于透明琥珀之中,想要形成真正的琥珀,树脂的产生也是很有讲究的,真正琥珀所需要的树脂,都是要在4000万年至6000万年前的针叶树木所产生的树脂,经过1000多万年的沉积才能够形成琥珀。

几千万年前的针叶树木所产生的树脂,并不能100%的都形成琥珀。树脂产生之后,要经过地壳的变动而深埋于地下,再经过几百年的演变才能够重见天日,形成我们今天所见到的琥珀。

之所以同样都是针叶树木所分泌的树脂,而形成的琥珀却有透明琥珀和不透明琥珀之分,这其实与琥珀的年代没有关系,而是与琥珀中含有的琥珀酸的含量是有莫大的关系的。一般来说,琥珀酸含量为4%以下的,琥珀就会呈现出透明的形态,而到了8%以上的浓度就会呈现出泡沫状、不透明。

我们最为常见的是琥珀酸含量为4%——8%之间的琥珀,一般呈现出云雾般的半透明状,或者是性质不稳定的,一半透明一部分则呈现出不透明的形态。

与琥珀同样神秘的是一种名叫蜜蜡的珍贵装饰品,同样地受到了收藏家们的喜爱。其实,蜜蜡也是琥珀的一种,蜜蜡就是我们所说的,琥珀酸在8%以上的不透明的琥珀。那么为什么不透明的琥珀会叫做蜜蜡呢?

其实,这种不透明的琥珀,一般来说都会呈现出黄色,与蜂蜜的颜色非常的相似,而且具有蜡的光泽和质感,所以人们就习惯地将这种琥珀称为“蜜蜡”。琥珀除了我们常见的“蜜蜡”和“虫珀”这两种形态之外,还有多种类型。

远古的眼泪人们都说,琥珀是远古的眼泪,其实说是远古的眼泪并不夸张,不过并不是远古的人类的眼泪,而是远古的树木的眼泪。琥珀的形成,只有在茫茫的远古大森林中,才有机会。

那里树木茂密,昆虫种类繁多,在炎热湿润的天气的作用下,树木的树皮裂开一道口子,或者是枝条不断的长出,就会渗出一团一团的树脂来。很多人都会见过,这些树脂多为黄色,透明状,不过普通的树木分泌出来的树脂并不能形成蜜蜡。

艰难的形成过程这些树脂往往都是从树木的树心的部分形成,然后从树皮中的裂口流出,这样就会形成一层保护膜,封住树皮的空隙,可以保护树木,防止虫子进入树干的内部。然而,这些胶状物体,可以粘住那些啃食树木的昆虫的嘴巴,逐渐地把它们裹在树脂中。

随着温度的升高,这些树脂就会逐渐的从树皮中滴落到地上,随着堆积的越来越多,就会逐渐地沉入土壤之中,经过几千年的地壳的变迁,最终形成化石,才能形成琥珀。从树脂到琥珀是一个非常漫长而又复杂的过程,据科学家们估计来看,这个过程至少要经历1000多万年。

要说琥珀的形成,树脂是一个重要的因素,那么时间就是琥珀形成的第一要素。没有时间的积累,树脂根本就没有办法完成漫长的挥发和聚合的作用。只有在漫长的时间里,树脂中含有多种的挥发性的物质,比如油脂,和多种芳香族化合物等等,这些挥发物会随着时间的推移,慢慢的挥发,树脂才会慢慢的变硬。

在树脂挥发的通知,树脂中的物质也在不断的聚合,就这样,一边挥发,一边聚合,树脂就会形成更大的聚合物。随着时间的推移,树脂就会形成科巴脂。科巴脂并不是我们所说的琥珀,科巴脂在土壤中还在不断的挥发和聚合,一直到挥发到所有的挥发物质都挥发完毕,科巴脂就会完成聚合,不再会发生任何的挥发之后,就会形成琥珀。

世界上的大部分的琥珀其实都在形成之中,因为琥珀的形成都需要非常漫长的时间,而有的的琥珀在形成的过程中,就在地壳运动中,被搬运到某处,然后逐渐的沉积下来,很难被人们发现。除了树脂的类型和沉积的时间之外,还有一个更为重要的条件。

就是琥珀的沉积环境,一般来说沉积于砂岩层中的琥珀,会化石化得更为完全,是毋庸置疑的琥珀,但是沉积在黏土层的树脂则化石化的不完全,沉积同样的时间,砂岩层的树脂就会挥发完毕,而黏土层的树脂就很难完全挥发完毕,还存在着一些挥发成分,只能成为科巴脂。

由此可见,在小学课本中所描述的琥珀的形成过程是一种非常简化的状态,真正的琥珀的形成是非常难的。对于琥珀的形成,沉积物相对于形成的时间,看起来会更为重要。但是,至于是为什么,科学家们至今还没有弄清楚具体的原因,所以我们还不得而知。

揭秘琥珀变成蜜蜡的过程!

“水煮蜜蜡”是近几年才出现的通过人为因素加工出来的蜜蜡品种,三年前见到的都是成品(成品圆珠),现在已经有很多水煮原石了。水煮蜜蜡有什么特点?可以鉴别吗?

水煮蜜蜡这种技术可以说是专门针对中国人,因为这个技术的产生的根源是中国人对蜜蜡的过分偏爱。天然琥珀中蜜蜡与琥珀完全可以达到5:5的比例,甚至蜜蜡还会多些,但毕竟有一半的琥珀,在市场需求的影响下,透明的琥珀在中国卖不起价格(或者说价格要比蜜蜡低得多),这就使得国内的琥珀加工厂在挑选原石时希望绝大多数是蜜蜡(甚至是全蜜蜡),这样就促成了国外的原料商只要有可能就把金绞蜜加工成蜜蜡。这就是“水煮蜜蜡”产生的根源。水煮即可以用于原石也可以用于成品。

先来看看这究竟是个啥玩意儿

不仅有水煮的原石,还有很多水煮的珠子,甚至出现水煮过,让珠子的颜色匀称以后再烤色,为了迎合国人的所谓“鸡油黄”真是无所不用其极啊!!!

珠子颜色够鸡油

先是料子,皮子会分层这大家也是熟知了,把皮子磨开之后便是这个样子。可以清楚的看到之后还有纹路。皮下还有均匀的气泡。另外这层皮子有较高的硬度和多为白色也是一个特点。

切开之后皮子的分层更加明显。小气泡会分布在白色部分周围,由于过于细小,所以拍的不是很清楚。猜想可能是一块金包密。

经过荧光测试发现水煮和一般的料并没有什么区别,所以建议大家挑货的时候多看看这种白色皮子的水白料!

发个亮瞎狗眼的,水煮白蜜!!不过毛子还挺好,会告诉进货商这些是水煮的料子。比国内的一些商家要实在很多!

水煮蜜蜡的技术原理

水煮蜜蜡采用的技术与“珍珠蜜蜡”是一样的,采用的原料也都是金绞蜜,只是所要达到的目的不一样。

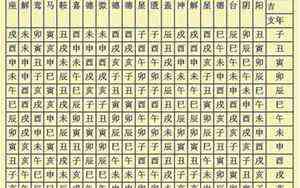

下图是金绞蜜的截面示意图,自然形成的金绞蜜中透明部分的琥珀与不透明部分的蜜蜡是无序地自然交织在一起。

下图是优化后的珍珠蜜的截面图,珍珠蜜是以金绞蜜做为原材料,通过人工的方式改变金绞蜜中琥珀与蜜蜡的分布情况,而得到更为漂亮的、琥珀与蜜蜡呈界限分明地分布的金绞蜜。虽然珍珠蜜改变了琥珀的内部结构,但其本意是为了美化,如果说这种人为的技术加工属于优化,还是可以接受的。

下图是水煮蜜蜡的截面图,原材料也是金绞蜜蜡,通过改变琥珀与蜜蜡的分布结构后,目的是为得到“满蜜蜡”,视觉上看起来的是满蜜蜡。

鉴别水煮蜜蜡原石

上面我们已经讲清楚了“水煮蜜蜡”是怎么回来,再回过头来去鉴别这类原石应该是比较容易的了。我们再看看这组照片:

注意观察红圈中的原石。发现了没有?原石的皮是蜜蜡,中间是比较透明的琥珀,很容易分别吧。

再上两张特写照片,这回看清楚了吧。

虽然分别不难,但购买原石时绝对不能大意,注意观察上图的皮色是没有异常的,也就是说从皮色上是分别不出来的。

这里要提醒大家,我们说的很容易分别是起码有一个断面的,如果没有断面全皮的原石是很难分别的,而且还可能是一批的原石中渗入一部分水煮的,分别起来绝对不轻松。

水煮蜜蜡成品的鉴别

在说如何鉴别成品之前我们先看一件水煮蜜蜡,从原石到成品的过程:

成品吊坠是这样的,能够鉴别的出来吗?很难吧。再看去了皮的水煮蜜蜡,能分辨得出来吗?

从照片上是很难分辨的,可以告诉大家一个鉴定的依据,那就是水煮蜜蜡的“蜡”是分布在表面的,而中间是透明的琥珀,打灯看可以可以看到中间是很“空”的,不如真正的满蜜蜡那么“实”。

没有成品照片可以提供,因为照片上看不出来,提供照片没有意义。

为什么要加工“水煮蜜蜡”

水煮蜜蜡这种技术可以说是专门针对中国人,因为这个技术的产生的根源是中国人对蜜蜡的过分偏爱。天然琥珀中蜜蜡与琥珀完全可以达到5:5的比例,甚至蜜蜡还会多些,但毕竟有一半的琥珀,在市场需求的影响下,透明的琥珀在中国卖不起价格(或者说价格要比蜜蜡低得多),这就使得国内的琥珀加工厂在挑选原石时希望绝大多数是蜜蜡(甚至是全蜜蜡),这样就促成了国外的原料商只要有可能就把金绞蜜加工成蜜蜡。这就是“水煮蜜蜡”产生的根源。水煮即可以用于原石也可以用于成品。

为什么要加工“水煮蜜蜡”

珠宝行业“优化”目的是为了美化产品,一般要求不改变原有结构,不加入外来色素。“水煮蜜蜡技术是否属于优化目前在国际上,包括我国的国家标准中都没有定义,在鉴定机构的鉴定结论中是默认为天然琥珀,不做任何标注。我个人认为“水者技术”不该属于优化,应该加以备注。理由如下:

1、水煮技术会影响琥珀中的琥珀酸等物质;

2、水煮技术改变了琥珀的结构;

3、水煮技术是在伪造“满蜜蜡”;

4、水煮技术的主观意识是在欺骗,把通过人工优化的金绞蜜误导成满蜜蜡。

这篇文章也反映了一个问题,那就是看起来都是“满蜜蜡”而价格差距却很大,也许可以从这里找到答案。