春节的来历和习俗

#讲好中国文化#

春节,中国的传统佳节,是一年之岁首,亦即农历新年。春节有着悠久的历史和深厚的文化内涵,它代表着新的希望、新的开始,是人们心中的一种信仰和寄托。那么,春节的来历和习俗究竟是什么呢?

春节的来历可以追溯到上古的年兽祛灾的传说。据记载,古代有一只名为“年”的怪兽,每年冬末都会出来袭击村庄,人们为了应对这个灾难,便在农历正月初一这一天集体卧床不动,以躲避“年”兽的袭击。后来,人们逐渐发现“年”兽怕红色、火光和鞭炮声,于是就在每年这个时候燃放烟花爆竹、贴红春联,以求平安吉祥。

春节期间,人们会进行一系列的习俗活动。首先,是扫尘迎新。春节前家家户户会进行大扫除,意味着辞旧迎新,扫除晦气,以期迎接新的一年的好运。其次,是贴对联、福字。对联通常是由红纸金字写成,寓意着吉祥如意、幸福美满。而福字则用红纸或金纸写成,意味着福气临门、好运连连。另外,就是拜年。拜年是春节最重要的活动之一,人们会走亲访友,给长辈拜年,祝福互相。同时,也有一些地方会举行传统的庙会、花市等庆祝活动,让人们感受到浓郁的节日氛围。每到春节前夕,我都会带着孩子们一起上街挑选对联和各种挂饰,把家里装扮得喜气洋洋!

当然,春节期间还有许多特色美食。饺子是春节最重要的食品之一,它象征着财源滚滚、招财进宝。除此之外,还有年糕、汤圆、八宝饭等等,这些美食都有着各自的寓意和象征意义。比如年糕寓意着步步高升、年年高;汤圆则意味着团团圆圆、合家欢乐;八宝饭则象征着吉祥如意、幸福美满。

春节作为中国最重要的传统节日之一,不仅有着丰富多彩的习俗活动和美食佳肴,更代表着中国人民的精神追求和文化自信。它承载着人们对幸福生活的向往和追求,也传承着中华民族的传统文化和价值观。在这个喜庆的节日里,让我们共同感受中华文化的博大精深和传统文化的独特魅力!

年俗日记:春节的来历

讲述人:王杰,中共中央党校哲学部教授

春节与清明节、端午节、中秋节并称为当今中国的四大传统节日,是我国民间最隆重、最热闹,最为重要的传统节日,也是我国规模最大,传统文化精华最为汇聚,持续时间最长,节日内容、形式最多的民俗大节。

一年之计在于春,立春的岁首对于农耕社会的炎黄子孙来说有着重要的意义:除旧布新,祈福辟邪,祈求新的一年能够风调雨顺。伴随着新春佳节的来临,光明网“网络中国节”团队特别推出《年俗日记》专栏,邀请中共中央党校哲学部教授王杰每日为网友讲解春节的节日习俗及文化内涵。

春节的来历

历史上,在我国民间流传着许许多多关于春节的有趣传说,春节有元日、元旦、无证、元辰、岁旦等很多名称,但老百姓更习惯于把过春节叫做过“年”。关于“年”的由来就有很多有趣的传说。其中一种就是相传在古时候,有种凶猛的怪兽,叫做“年”。它头长触角,凶猛异常。“年”居于海底,每到腊月三十就爬到岸上,觅食人肉,残害生灵。

人们和年争斗了多年,每到“年”来的时候,各个村寨的人们便扶老携幼,逃往深山躲避它。有一次,村子里来了一位乞讨老人,大家都忙着收拾东西逃上山,但是一位老婆婆给了他一些食物,并劝他一起上山躲避年兽。老人笑了笑,说他有办法帮助村民把年兽赶走,只不过需要村里人帮忙准备一些东西。大家半信半疑,村中有几个胆大的年轻人留了下来,准备看看老人是如何赶走年兽的。

到了半夜,年兽像之前一样闯进村庄,它发现村里的气氛与往年不同。村东老婆婆家中灯火通明,门口贴着大红纸。年兽看到后浑身一抖,吓得怪叫了一声。等它走近,老婆婆家院子里突然传出“噼里啪啦”的爆炸声,原来是人们将竹节扔进了火堆里,发出的爆裂声。年兽吓的浑身战栗,不敢向前。这时,身着红袍的老人打开院门,哈哈大笑起来。年兽一见,大惊失色,只好灰溜溜的逃走了。原来,年兽最怕火光、炸响和红色。

从此,人们都知道了对付年兽的方法,竞相效仿。每到腊月三十,家家户户燃要放鞭炮,贴红纸,守更待岁。到了第二天,人们还要早早出门,走亲串友,互相道喜问好。从此,“过年”贴红纸对联、燃放鞭炮、拜年,敲锣打鼓的习俗就这样一代代流传了下来。

汉字“年”与农耕文化密不可分

当然,前面我们说的只是一个关于春节的历史传说,今天我们考古发现的甲骨文的“年”字,上半部分像禾苗,下半部分像人形。金文、小篆中的“年”字也都是由“禾”字与“人”字组成。从祖先的这些象形文字就能看出,年和古时人们的劳作以及庄稼生长的周期是分不开的。

在古代,禾是各类谷物的通称,就像我们今天把各种粮食蔬菜叫做“农作物”或者“庄稼”一样。小篆中的“年”字,将“人”字写作“千”,变成了“秊”。其字形如同一个人顶着成熟的谷物,甚至形象的展现出被沉重的谷物压弯了腰,以示年成和收成之意。古人通过对谷物生长周期以及对天体星辰的观察,产生了时间周期循环往复的概念,随着人们种植的农作物的播种、成熟和收获,“年”也便有了一个完整时间周期的含义,称为了中国农历纪年的一个单位。

我们可以试着想象一下,自上古时代,人们在旧的农事结束,新的农事开始之时前,为了表达丰收的喜悦,祈求未来的风调雨顺,会举行各种祭祀活动。他们报祭天地众神、感念祖先的恩德,他们驱邪攘灾、纳福祈年。以至于今天,我们依旧能从我们“过年”的种种风俗仪式上,体会到我们祖先对于用勤劳付出换来的丰收喜悦,感受到我们的先人敬畏大自然,又敢于面对和驯服大自然的豪迈勇气以及对美好生活的热情的期盼和向往。

“春节”是一个从古至今,逐渐形成,潜移默化完善与普及的过程。今天,我们中国人的春节泛指从腊月初八的腊祭到腊月二十三、二十四的灶祭,到三十除夕的守岁一直持续到正月十五的元宵节,这其中以除夕和正月初一的节庆活动为最高潮。

春节展现着中华文化的博大精深

“春节”这个历史悠久,在当今中国规模最大,持续时间最长的传统节日,在千百年的发展中,固定了我们祖先的很多风俗习惯及文化精神。春节作为中华传统文化的重要组成部分,其节日过程展现着博大精深的中华文化底蕴,也记录着古代人们丰富多彩的社会生活文化内容。

北宋的王安石在《元日》中写道:

爆竹声中一岁除

春风送暖入屠苏

千门万户曈曈日

总把新桃换旧符

在爆竹声中,人们送走了旧年,迎来了新年。忙碌了一年的人们,这时终于可以歇下来,品尝着美酒,享受难得的惬意时光。

百节“年”为首,我们的祖先用各种方式来辞旧迎新。春节的热闹和欢乐既是人们对于一年里事业成就的庆祝,也是对辛勤劳作的彻底放松,更饱含着人们对新一年的希望、憧憬和梦想。我们老百姓如今过年中的各种习俗不仅吉祥、喜庆、热闹、有趣,还饱含着我们华夏儿女自古至今对美好生活的重要精神寄托和精神支柱。

制作:李方舟、张悦鑫

来源: 光明网

总书记这样礼赞劳动创造

“人类是劳动创造的,社会是劳动创造的”;

“人民创造历史,劳动开创未来”;

“人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造”;

“劳动模范是民族的精英、人民的楷模,是共和国的功臣”;

“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”;

“劳模精神、劳动精神、工匠精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现,是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的强大精神动力”;

…………

党的十八大以来,习近平总书记深情礼赞劳动创造,讴歌劳模精神、劳动精神、工匠精神,引领推动全社会弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,凝聚起亿万劳动群众团结奋进的强大力量,创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就,推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

汗水浇灌收获,实干笃定前行。迈步新征程,焕发出更为强烈的历史自觉和主动精神的中国人民,正紧紧依靠劳动创造扎实推进中国式现代化,努力用自己的双手创造更加美好的未来。

“全社会都应该尊敬劳动模范、弘扬劳模精神”

“看到来信,我想起了十年前同大家在车间交流的情景。”

今年9月1日,习近平总书记给中国航发黎明发动机装配厂“李志强班”职工的回信,令59岁的全国劳动模范、全国技术能手李志强心潮澎湃。“总书记叮嘱我们要弘扬劳模精神、工匠精神,我们一直深深铭刻在心中,成为我们攻坚克难、砥砺奋进的力量源泉。”

殷殷嘱托,催人奋进。十年来,“李志强班”人人铆足了劲,累计实现工艺创新126项,自行研制工装工具312件,申报发明专利50余项,先后解决科研装配技术难题52项。

劳动模范是劳动群众的杰出代表,是最美的劳动者。习近平总书记对劳动模范始终怀着最真挚的敬意。

“今天我们看到群星灿烂,不同历史时期的代表人物都在这里了……一切都历历在目,我们这些人都是经历者、见证者。看到大家,对劳模肃然起敬,尊重知识、尊重劳动的情怀油然而生。”

2013年4月28日,中华全国总工会机关一间普通的会议室里,习近平总书记同来自全国各地不同行业、不同历史时期的65名劳模代表欢聚谈心,共庆“五一”,真挚的话语,从小小会议室传遍神州大地。

听了新中国第一位女拖拉机手梁军老人的发言,习近平总书记说:“你的事迹,我们这个年龄的人都知道。中国第一位女拖拉机手,你是很了不起。”

“了不起”,质朴的三个字,透出习近平总书记对劳动模范的尊崇之情。

开劳模会,戴大红花,是新中国几代人对“劳动光荣”的美好记忆。

“劳动模范和先进工作者是坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量的楷模,他们以高度的主人翁责任感、卓越的劳动创造、忘我的拼搏奉献,为全国各族人民树立了学习的榜样。”2015年4月28日,在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上,习近平总书记的一席话,成为新时代对劳动者的崇高礼赞。

在我们党团结带领人民进行革命、建设、改革各个历史时期,劳动模范始终是一个闪光的群体:从社会主义建设时期的“铁人”王进喜、“两弹元勋”邓稼先,到改革开放历史新时期的“知识工人”邓建军、“白衣圣人”吴登云,再到新时代的在悬崖绝壁上开凿出“生命渠”的黄大发、“深海钳工”管延安……一代又一代劳动模范以创造、创新、创业的激情,谱写着“换了人间”的动人篇章。共和国的史册上,镌刻着他们的荣光。

步入新时代,从港珠澳大桥、白鹤滩水电站、“华龙一号”核电机组等重大工程,到“嫦娥”探月、“蛟龙”深潜、“北斗”组网等科技奇迹,再到污染防治、精准脱贫等攻坚战役,经济社会发展的各条战线,都留下了劳动模范奋进的足迹和辛勤的汗水。

“桥吊作业,好比空中‘穿针引线’!”浙江宁波舟山港,40多米高空,全国劳动模范竺士杰带领班组,又快又准完成集装箱装卸。

2020年3月29日,习近平总书记到这里考察。“总书记叮嘱我要发挥好劳模作用,带出更多的劳模。”这份嘱托,让竺士杰浑身是劲儿。

3年过去,“竺士杰桥吊操作法”升级为4.0版本,“竺士杰创新工作室”培训3000多名桥吊司机,团队中走出一批以省劳模领衔的高技能人才。

1微米有多细?一根头发丝的1/60!

而全国劳动模范、无锡微研股份有限公司高级技师陈亮的拿手绝活就是:把模具精度控制在1微米之内。“再仔细一点点,离1微米的精度就能更近一点点!”为了更好应对每一次挑战,陈亮为自己立下了这样一条工作准则。

…………

新时代是奋斗者的时代,劳动模范是最美的奋斗者。

习近平总书记深刻阐释劳模精神:“在长期实践中,我们培育形成了爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献的劳模精神”。

“爱岗敬业、争创一流”,体现的是劳动模范的本色和追求;“艰苦奋斗、勇于创新”,体现的是劳动模范的作风与品质;“淡泊名利、甘于奉献”,体现的是劳动模范的境界与修为。劳模精神继承并发展了中华优秀传统文化中的劳动观念,是马克思主义劳动观的生动体现。

伟大时代呼唤伟大精神,崇高事业需要榜样引领。劳模精神作为社会主义先进文化的重要组成部分,生动诠释了社会主义核心价值观,丰富了民族精神和时代精神的内涵,是我们极为宝贵的精神财富。

尊重劳动模范、弘扬劳模精神,总书记念兹在兹——

“大力弘扬劳模精神,充分发挥工人阶级主人翁作用,维护好职工群众合法权益,积极构建和谐劳动关系”;

“全社会都应该尊敬劳动模范、弘扬劳模精神,让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风”;

“全国各族人民都要向劳模学习,以劳模为榜样,发挥只争朝夕的奋斗精神,共同投身实现中华民族伟大复兴的宏伟事业”;

…………

在习近平总书记的号召下,全国各地以崇高礼遇褒奖、致敬劳模先进。近5年来,全国总工会共表彰全国五一劳动奖状926个、五一劳动奖章4026名、工人先锋号4119个,带动各级工会选树宣传劳动模范,唱响新时代劳动者之歌。

这些隆重的表彰,是对劳动模范的热情褒奖,更是对劳模精神的大力弘扬,传递的是习近平总书记和党中央对劳动模范和先进工作者的深情关爱。

社会主义是干出来的,新时代是奋斗出来的。如今,全社会崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模,劳动模范日益成为全社会最闪耀的群体之一;“劳模创新工作室”遍布全国各地,示范带领各行各业用辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动推动高质量发展。

“只要踏实劳动、勤勉劳动,在平凡岗位上也能干出不平凡的业绩”

铲土造坑、培土围堰、提水浇灌……今年4月,习近平总书记冒雨来到位于北京市朝阳区东坝中心公园的植树点,一边劳动,一边教孩子们种树的方法,叮嘱他们从小要热爱劳动,做到德智体美劳全面发展。

党的十八大以来,每年春天,习近平总书记都参加义务植树活动,和群众一起挥锹劳动。

“一下车就拿把铁锹扛在肩头,谈笑风生地朝我们走来。”“总书记一看就是干农活的老把式。”一起植树的群众倍感温暖亲切。

一张老照片,同样温暖人心。那是1989年,时任宁德地委书记的习近平同志,带领地直机关干部参加义务劳动,脸上带着微笑,一把锄头扛肩上,大步走在田埂上。

岁月悠悠,本色不改。

一路走来,习近平总书记对劳动的深刻理解一以贯之,对劳动人民的深厚感情坚定不移。

“我们的根扎在劳动人民之中。”从躬耕基层到领航中国,习近平总书记始终保持劳动者本色,始终坚持“站在最大多数劳动人民的一面”,同劳动人民站在一起、想在一起、干在一起。

甘肃古浪县八步沙林场,拿起一把开沟犁,参与到治沙劳动中;

黄河入海口,俯身摘豆荚,一撮一捻,顺手将一颗大豆放进嘴里,细细咀嚼:“豆子长得很好”;

中原大地上,托起麦穗看灌浆,对老乡亲切地说“我们都是种庄稼出身”;

北京草厂胡同,和街坊四邻团团围聚包饺子;

湘西柚子林,熟练地帮村民摘下柚子;

…………

从劳动人民中间走出来的人民领袖,深知“民生在勤,勤则不匮”,多次勉励大家,“只要踏实劳动、勤勉劳动,在平凡岗位上也能干出不平凡的业绩”“无论从事什么劳动,都要干一行、爱一行、钻一行”。

2022年北京冬奥会开幕式上,一面五星红旗在100多位普通中国人手中传递,其中,就有作为“快递小哥”代表的刘阔。

2019年春节前夕,北京前门石头胡同快递站点,刘阔和同事们遇到了前来看望他们的习近平总书记。

听说大家年三十才能回家,总书记说,“快递小哥”工作很辛苦,起早贪黑、风雨无阻,越是节假日越忙碌,像勤劳的小蜜蜂,是最辛勤的劳动者,为大家生活带来了便利。

“我一直牢记着总书记的话,努力做一只勤劳的小蜜蜂。”回想起总书记亲切的话语,刘阔心里仍然感到无比温暖。

劳动底色,铸就为民本色。习近平总书记强调:“必须牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念,让全体人民进一步焕发劳动热情、释放创造潜能,通过劳动创造更加美好的生活。”

推动崇尚劳动在全社会蔚然成风,必须造福劳动者,让他们感到光荣,得到社会尊重。

工人阶级和广大劳动群众的急难愁盼、安危冷暖,习近平总书记一直挂在心间。河北阜平庄稼院,与困难群众手拉手,一起算脱贫账、增收账,叮嘱“一定要想方设法尽快让乡亲们过上好日子”;北京地铁工地上,给钢筋工范勇的女儿送上一只粉色书包,强调“要安排好他们在节日期间的生活”……

党的十八大以来,习近平总书记一次次来到基层一线劳动者中间,问冷暖、听疾苦、鼓干劲,崇尚劳动、尊重劳动者的佳话为人称颂。

从深入基层考察调研,到主持召开相关会议,习近平总书记始终十分关注劳动者权益保障问题——

“农民工是改革开放以来涌现出的一支新型劳动大军,是建设国家的重要力量,全社会一定要关心农民工、关爱农民工”;

“关注一线职工、农民工、困难职工等群体,完善制度,排除阻碍劳动者参与发展、分享发展成果的障碍,努力让劳动者实现体面劳动、全面发展”;

“要完善多渠道灵活就业的社会保障制度,维护好卡车司机、快递小哥、外卖配送员等的合法权益”;

…………

紧紧依靠人民,始终为了人民。习近平总书记从人民立场出发,深刻阐释劳动精神的科学内涵:“崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动”。

回望新时代的辉煌成就,我们完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务,实现第一个百年奋斗目标。历史前进的每一次跨越,无不凝结着亿万劳动群众的实干和奋斗。

去年10月,党的二十大后首次出京考察期间,习近平总书记来到河南安阳林州红旗渠。

1960年至1969年,10万林县儿女筚路蓝缕、苦干实干,在太行山上修成一座全长1500公里的人间天渠,树起一座跨越时空的精神丰碑。

“社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的,不仅过去如此,新时代也是如此。”习近平总书记语重心长地说。

劳动最核心的底蕴,是实干、奋斗。习近平总书记指出:“劳动是推动人类社会进步的根本力量……我们说‘空谈误国,实干兴邦’,实干首先就要脚踏实地劳动。”

“劳动创造了中华民族,造就了中华民族的辉煌历史,也必将创造出中华民族的光明未来。”

放眼中华大地,在稻浪翻滚的田野中,在钢花四溅的厂房里,在物流畅达的道路上,在安静整洁的科研院所……广大劳动群众牢记嘱托,在各自岗位上谱写新时代的劳动者之歌,用伟大劳动创造,推动时代车轮滚滚向前。

“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”

“大国工匠,国家就需要你这样的人。”

2021年6月29日,北京人民大会堂“七一勋章”颁授现场,习近平总书记的一句话,让“好焊工”艾爱国铭记于心。

工作50多年,靠一把焊枪,艾爱国不断追求卓越,攀登技术高峰。“当工人就要当个好工人”,这是艾爱国的职业信条。他说,勤钻研想方法,从焊接高手成为焊接工艺高手,才算真正的好焊工。

劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。当今世界,综合国力的竞争归根到底是人才的竞争、劳动者素质的竞争。

“中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势。”今年8月,国家主席习近平在向约翰内斯堡金砖国家工商论坛闭幕式发表致辞时指出。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化,人口高质量发展支撑中国式现代化。

党的十八大以来,习近平总书记始终对建设高素质劳动大军高度重视,强调“当代工人不仅要有力量,还要有智慧、有技术,能发明、会创新,以实际行动奏响时代主旋律”,深刻阐释工匠精神的科学内涵:“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”,号召全社会弘扬工匠精神。

2022年4月27日,首届大国工匠创新交流大会隆重开幕。这是一场致敬劳模工匠、交流创新成果、提升职工技能素质的盛会。

习近平总书记向大会发来贺信,强调“技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量”,我国工人阶级和广大劳动群众要“勤学苦练、深入钻研,勇于创新、敢为人先,不断提高技术技能水平”。

“要在全社会弘扬精益求精的工匠精神,激励广大青年走技能成才、技能报国之路”;

“造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍”;

“增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”;

“弘扬劳模精神、工匠精神,努力攻克更多关键核心技术”;

…………

一次次重要讲话和指示批示,饱含着习近平总书记对技术工人队伍的深切关心;到地方考察调研,总书记也常常走进车间班组,看望慰问劳动群众,询问生产生活状况,指明发展进步方向。

今年4月,习近平总书记在广东考察时来到广汽研究院,同来自各个方面的代表亲切交流。他们中有参与北斗芯片研制的高级工程师,有致力于把西藏的太阳能发电输送到粤港澳大湾区的科技人员,有参与过新型航母等焊接工程的大国工匠……

大家踊跃发言,习近平总书记凝神倾听。总书记语重心长地说:“经济要持续发展,不要大起大落。这里面很重要的就是科技、教育、人才。”

大时代,大舞台。产业技术工人的技能成才、技能报国之路,正越走越宽广。

“你的职称走的是哪个序列?”习近平总书记参加党的二十大广西代表团讨论时,询问坐在对面、身着车间工服的郑志明。

郑师傅向总书记汇报:“咱们国家出台了打破天花板的政策,我刚评上特级技师,还评上了高级工程师。党的政策让我们职高毕业的工人,也有了好出路。这是过去想都没有想到的。”

作为一名钳工,郑志明在一线干了20多年,在与钢铁“对话”中练就了精湛技艺,对零部件的加工精度可以控制在0.002毫米。

郑志明从钳工学徒成长为大国工匠的这些年,也正是中国发展成为制造大国、加快迈向制造强国的时代,一大批技术工人成为时代的弄潮儿。

党的二十大代表邓建军,从一名中专生成长为世界纺织机械领域的专家型工程师、国家级技能大师,被誉为中国“知识型产业工人的领跑者”;

全国人大代表周颖峰,从一名普通数控车工干起,依靠过硬的技术实力,成长为一名数控车工高级技师、全国技术能手;

…………

无数产业工人在浩浩荡荡的时代大潮中,心中怀有梦想、脚下充满力量、肩上扛起担当,发扬工匠精神,做新时代奋斗者,成就人生精彩。

截至目前,我国技能劳动者超过2亿人,占就业人口总量的26%;高技能人才已超过6000万人,占技能劳动者的30%,成为中国制造、中国创造的中坚力量。

“我们这些年一步一个脚印,真正在添砖加瓦建设中国特色社会主义现代化强国大厦的人,他们都是值得我们尊敬的。而且我们要思考和研究怎么去培养他们、发挥他们的作用,这个才是重要的。”习近平总书记掷地有声的话语,温暖了广大产业工人的心。

咱们工人有力量!历史证明,我国工人阶级从来都具有走在前列、勇挑重担的光荣传统,工人阶级和广大劳动群众始终是推动我国经济社会发展、维护社会安定团结的根本力量。

“希望广大劳动群众大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,诚实劳动、勤勉工作,锐意创新、敢为人先,依靠劳动创造扎实推进中国式现代化,在强国建设、民族复兴的新征程上充分发挥主力军作用。”今年“五一”国际劳动节到来之际,习近平总书记向全国广大劳动群众致以节日的祝贺和诚挚的慰问。

劳动创造幸福,实干成就伟业。新征程上,亿万劳动群众牢记总书记嘱托,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,进一步焕发劳动热情、释放创造潜能,必将凝聚起强国建设、民族复兴的磅礴力量。(刘维涛 李昌禹 亓玉昆)

来源:人民日报

春节的由来

春节是个最喜庆的节日,家家户户在这天都吃年夜饭,穿新衣服。

传说古时候有个叫“年兽”的怪物,它每到春节这天夜里,都回来吃人,所以人们一见到它就赶紧往山上跑,

一步也不敢停留,年兽把家家户户养的牲畜全吃光了,年兽只吃小动物肯定不够,它每到春节还是会捕食人类,

于是有些聪明的人就开始想办法,第一个人说:“年兽一定害怕响声,每到春节我们就躲起来,再制造响声。”

另一个人说:“年兽怎么可能这么不经吓,必须用火药来驱赶它,那我们就每到春节就去买火药。”第三个人

说:“现在哪有火药啊?我们要赶紧通知大家伙儿做火药。”第四个人却说:“我不同意,不如我们每到春节

就放鞭炮吧!这样把年兽赶走,它就不敢再来了。”其他三个人都赞同的他的想法,于是通知村民们就这么办。

春节晚上,年兽果然又来吃人了,这时,鞭炮轰鸣,年兽吓坏了,从此以后,它再也不敢来了。想必年兽最后

饿死了,而村民们过上了幸福的生活,这就是春节的来源。

每年春节放鞭炮就成了固定习俗,但是小朋友放鞭炮时也要注意安全,点火时注意保持安全距离。我在放鞭炮的

时候是最开心的。

每到春节家里才团聚,也是家里人开心的一天,来讲讲春节的来源

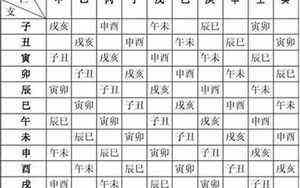

春节万年历

正月初一这天,家家户户放鞭炮,人人脸上喜洋洋。邻居们穿着新添的衣裳,见面都互相说"春节好。是啊,春节是咱们中华民族最盛大,最隆重的传统节日,它意味着新年的开始。人们为了欢度春节,会举行特别多的庆祝活动,像贴春联啊,贴福字啊,迎形容快乐到了极点。忙碌地做。

财神啊,给亲朋好友拜年啊,每个地方都有自己独特的风俗。

"春节是怎么来的啊?为什么是正月初一呢?古时候的人怎么知道今天是几月几号啊?咱们中国有五千年的悠久历史,也有很多的朝代,其中最早的三个朝代依次是夏、商、周。

"商朝有一个皇帝叫祖乙,他是个好皇帝,心中装着百姓,但是有一件事一直困扰着他。商朝所处的这个时期天文地理方面的知识非常乏,人们不知道一年究竟有多少天,也不知道现在处于什么季节,老百姓们只能依靠长辈们的生活经验来推算今天是什么日子。

"古代中国是个农耕国家,大家都靠种缺乏;贫乏。

田来维持生活。种田需要知道节令,要搞清楚什么时候播种插秧什么时候采摘收获,还要知道一年当中从什么时候开始进入夏天,什么时候开始进入冬天,这样才能干好活儿。可是大家对这些都一头雾水,所以人们的生活一塌糊涂。

"皇帝很发愁,想解决这个问题,但是他和大臣们都不懂历法,不知道怎么推算节气时间。于是皇帝向全天下的百姓征求计算时间的方法和工具,希望造福于民。

"在离京城不远的地方,有一座山叫作定阳山,这里山清水秀,是个好地方。山下有一个小村庄,村庄里住着一个叫万年的小伙子。他家里也是种地的,因为节令很乱,他辛辛苦苦、兢兢业业地干活,但总是没什么收获。

"他为人积极乐观,慢慢产生了一个想法,他想研究太阳月亮的运动规律,从而来推算节令、季节和时间。但是这个学问太大啦,万年不知道从何某个节气的气候和物候。

形容摸不着头脑,糊里

糊涂。

形容做事谨慎、勤恳。

"某天,他上山砍柴,累了坐在树下背靠着树干睡午觉。等他醒来的时候,看到树干投在地上的影子变长了,而且还移动了方向。他非常感兴趣,开始观察影子的变化过程。这一研究就上瘾啦,每天都抽空来研究影子。经过长期的观察和分析,他终于掌握了影子的变化规律,而且制造出一个叫日晷的仪器。

"这个仪器由两部分组成,一部分是大圆盘,圆盘上有刻度,不同的刻度上写着不同的时间和季节。大圆盘中间有一根针,在太阳的照射下,对着影子指向具体的刻度,这样就可以知道现在是几月几号几点了。清楚明了,非常好用。但是它有个缺点,如果在阴天或者下雨天,没有太阳,这时候日晷就不能用啦。万年琢磨着再制作一个不依靠太阳也能计算时间的工具。他每天日思夜想,心里总惦记着这件事。

"有一天他干完活儿口渴了,跑到山下的泉水边去古代一种利用太阳投射的影子来测定时刻的装置。一般是在有刻度的盘的中央装着一根与盘垂直的金属棍儿。

思索;考虑。

喝水。正在喝的时候,他听到山上的水滴到泉水当中的声音,滴滴答答非常有节奏。他发现两滴水滴落的时间基本一样,正好可以用来计时!他高兴极了,回到家中开始琢磨利用水滴来计时的方法。经过几个月的努力,他制造了一种叫五层漏壶的工具,也很好用,弥补了日晷的不足。万年再接再厉,又总结出一种计算节气的历法。

"后来万年听说了皇帝正在找计时的工具,于是跑到京城把日晷、五层漏壶和历法都献给皇上,并且告诉皇上一年有三百六十五天,正月初一是新年的开始。皇上非常高兴,随即命令朝臣向全国推广万年的计时工具和历法。皇上还宣布,每年的正月初一定为全国性节日,他要带着文武百官一起祭祀天地,为全国百姓祈福,全天下一起庆祝新年。

"正月初一正是春季的第一天,于是叫作春节。

万年发明的历法,就叫作万年历。现在咱们还在用万年历呢。