本文目录一览:

南北“大战”又打响!北元宵PK南汤圆,哪个更好吃?6大不同哦

时间真是快啊,马上就是元宵节了!

每当节日来临,南北饮食风俗,又要开始“大战”!

有人说,元宵节南北都一样啊,不是都吃元宵吗?或者叫汤圆?明代刘若愚的《酌中志·饮食好尚纪略》记载,元宵“其制法用糯米细面,内用核桃仁、白糖为果馅、洒水滚成,如核桃大小,即江南所称汤圆也。”

很多人以为元宵是汤圆的别称。其实,这2样还真不是同一个东西。

下面我们就来说说,元宵和汤圆,究竟有什么不同?哪个更好吃?

一、做法不同

元宵是“滚”出来的。

做法是先做好馅料,分成小块,冷冻,然后准备一个斗,里面放上糯米粉,馅料上撒点水,放在糯米粉里滚,越滚越大,再撒点水,继续滚,重复操作四五次,元宵就完成了。

汤圆是“包”出来的。

汤圆的做法类似饺子,不过不用擀皮。糯米粉加温水揉成光滑的面团,分成一个小小的团子,中间按一个洞,包入馅料,就是一个汤圆。

二、馅料不同

因为元宵是“滚”出来的,所以馅料种类不多,偏硬,一般就是传统的豆沙、芝麻、花生等馅料。否则,如果是软软的馅料,怎么滚?

汤圆就不同了,有甜有咸,花样繁多,馅料偏软。有豆沙、黑芝麻、花生、巧克力、香芋、水果等,甚至还有肉馅儿,满满的江南风情。

给你看看我做的肉馅汤圆,哎呀,味道那个鲜美啊,一想起来就流口水!

所以,两者的含水量是不一样的。汤圆的含水量比元宵的高,吃起来软软的哦!

还有,汤圆没有馅也可以,一般做成小汤圆,跟红豆沙啊,鸡蛋啊,醪糟啊一起煮,是一份很好的甜品。

元宵?没有馅,是不可能的,哈哈!

三、形状可能不同

因为制作方法的不同,所以汤圆的外形,花样也更多,而元宵,滚来滚去,也就一种圆形吧,哈哈!

比如说,元宵能滚成下面这样子吗?

[得意]能滚出这样的元宵,我管你叫“爸爸”,哈哈,但是汤圆就可以啊!

四、口感不同

因为制作工艺的不同,所以汤圆的口感一般更为细腻,元宵就略带粗糙,但是有嚼劲。

那么,汤圆更好吃吗?

其实也不然。所谓“萝卜青菜,各有所爱”,有人喜欢细腻,有人喜欢劲道,自己喜欢就好,一家人开开心心在一起吃就是王道!

五、吃法不同

汤圆一般是煮着吃,近几年也有蒸着吃、炒着吃。

煮汤圆的时间比较短,因为汤圆是先吸水再包馅,所以煮出来的汤也比较轻。

而元宵是滚出来的,外面是干粉,入锅煮的时候再吸水,所以煮的时间较长,汤比较混。

元宵,除了煮着吃,还有炸着吃。

不过,千万不要随便乱炸,一不小心,会爆炸!

教你一个元宵不爆的小窍门,油温烧至七成时将元宵一个一个放进去,然后用漏勺推动,待外皮定型变黄色时用漏勺捞起来,用汤勺轻轻敲击元宵,然后再放回油中,再捞出再敲,重复以上动作几次,炸至元宵外皮呈现金黄色时捞出就可以了。在炸的过程中要不爆,一定要记得敲哦!

六、保质期不同

汤圆,一般各大超市有售,冷冻了可以保存很久。

元宵,保存时间短,很快就会开裂。所以想要吃元宵,一般是现场制作,当日售卖。

瞧这小姑娘,动作多利索,看着就喜欢!

最后,月上柳梢头,人约黄昏后,不管是元宵,还是汤圆,吃什么不重要,最重要的是跟谁一起吃啊!

北饺子南汤圆,同样是过年,为啥南方北方吃的不一样?

每到重大节日,饺子总是北方人餐桌上的常客。不过,在我国南方,汤圆却常常代替了饺子的地位,是人们逢年过节的首选美食。无论是冬至还是春节,“北吃饺子、南吃汤圆”的习俗都非常流行。那么,为什么逢年过节要吃这两种食物呢?为什么南北方的习惯有如此大的差异呢?

先从饺子说起。饺子的历史远远长于汤圆,是汉代的“医圣”张仲景发明的。当时冬天天气寒冷,人们的保暖条件又不好,很容易生冻疮。张仲景就发明了一种用面皮包上羊肉、胡椒等温补食材的食物,用以滋补阳气,助人御寒。后来,这种食物慢慢流传开来,但没有一个统一的名称,曾被叫做“馄饨”“扁食”“角子”等,到清代才正式被确定为“饺子”。值得一提的是,早期的饺子的吃法和现在的馄饨、汤饺差不多,都是在汤里不盛出来,连饺子带汤一起吃。至于将饺子捞在盘子里单独食用的吃法,要到唐朝才会出现。

在新年吃饺子的习俗,最早在明代已有记载。晚明宦官刘若愚的《酌中志》中说,正月初一要起个大早,吃“水点心”,也就是饺子。有些人包饺子时,还会“暗包银钱一二于内,得之者以卜一岁之吉”。在部分饺子里包上钱,为新年讨个好彩头。直到今天,这种习俗仍然很流行。不过,这时吃饺子的时间是大年初一,年三十吃饺子的习俗是清朝诞生的。这时因为,新年与旧年在子时相交,而“饺子”谐音“交子”,吃饺子就多了几分辞旧迎新的味道。不但如此,从初一到初五都要吃饺子:《清稗类钞》记载:“其在正月,则元日至五日为破五,旧例食水饺子五日。”

而汤圆的起源,则是在宋朝的宁波,最初叫做“浮元子”。这种食物用黑芝麻、猪油做馅、加入少许白砂糖,用糯米粉搓成圆形的外皮,下锅煮熟后食用。因为在锅里浮浮沉沉的样子,所以有了“浮元子”的名称,后来又叫“汤团”“汤丸”“汤圆”等。可以看出,汤圆的做法、吃法,从一开始就和今天高度类似了。新年是团团圆圆的节日,“汤团”“汤圆”本身就包含了“团团圆圆”的寓意,“圆”又与“元”同音,也被看作“元宝”的象征,希望新的一年能够财源滚滚,自然就成了人们过年时爱吃的美食。也有一些地方的汤圆不包馅料,因为想要讲究“实实在在”“真心实意”。

饺子与汤圆的南北差异,本质上是由它们的原料决定的。饺子皮的原料是小麦粉,多产于北方;汤圆皮的原料则是糯米粉,糯米是一种稻米,产于南方。久而久之,就形成了南北不同的习俗。

此外,在古代,精面和糯米都是很奢侈的食物,一般人家只有在逢年过节时,才舍得吃一顿饺子、汤圆。现在大家的生活水平上来了,饺子、汤圆也不再显得那样特殊,不过在特定的日子吃这两种食物的习俗,还是一直保留了下来。

读者朋友们,你们过年打算吃饺子还是汤圆呢?

扬子晚报/紫牛新闻记者 周碧莹

校对 盛媛媛

来源:紫牛新闻

北饺子南汤圆,同样是过年,为啥南方北方吃的不一样?

每到重大节日,饺子总是北方人餐桌上的常客。不过,在我国南方,汤圆却常常代替了饺子的地位,是人们逢年过节的首选美食。无论是冬至还是春节,“北吃饺子、南吃汤圆”的习俗都非常流行。那么,为什么逢年过节要吃这两种食物呢?为什么南北方的习惯有如此大的差异呢?

先从饺子说起。饺子的历史远远长于汤圆,是汉代的“医圣”张仲景发明的。当时冬天天气寒冷,人们的保暖条件又不好,很容易生冻疮。张仲景就发明了一种用面皮包上羊肉、胡椒等温补食材的食物,用以滋补阳气,助人御寒。后来,这种食物慢慢流传开来,但没有一个统一的名称,曾被叫做“馄饨”“扁食”“角子”等,到清代才正式被确定为“饺子”。值得一提的是,早期的饺子的吃法和现在的馄饨、汤饺差不多,都是在汤里不盛出来,连饺子带汤一起吃。至于将饺子捞在盘子里单独食用的吃法,要到唐朝才会出现。

在新年吃饺子的习俗,最早在明代已有记载。晚明宦官刘若愚的《酌中志》中说,正月初一要起个大早,吃“水点心”,也就是饺子。有些人包饺子时,还会“暗包银钱一二于内,得之者以卜一岁之吉”。在部分饺子里包上钱,为新年讨个好彩头。直到今天,这种习俗仍然很流行。不过,这时吃饺子的时间是大年初一,年三十吃饺子的习俗是清朝诞生的。这时因为,新年与旧年在子时相交,而“饺子”谐音“交子”,吃饺子就多了几分辞旧迎新的味道。不但如此,从初一到初五都要吃饺子:《清稗类钞》记载:“其在正月,则元日至五日为破五,旧例食水饺子五日。”

而汤圆的起源,则是在宋朝的宁波,最初叫做“浮元子”。这种食物用黑芝麻、猪油做馅、加入少许白砂糖,用糯米粉搓成圆形的外皮,下锅煮熟后食用。因为在锅里浮浮沉沉的样子,所以有了“浮元子”的名称,后来又叫“汤团”“汤丸”“汤圆”等。可以看出,汤圆的做法、吃法,从一开始就和今天高度类似了。新年是团团圆圆的节日,“汤团”“汤圆”本身就包含了“团团圆圆”的寓意,“圆”又与“元”同音,也被看作“元宝”的象征,希望新的一年能够财源滚滚,自然就成了人们过年时爱吃的美食。也有一些地方的汤圆不包馅料,因为想要讲究“实实在在”“真心实意”。

饺子与汤圆的南北差异,本质上是由它们的原料决定的。饺子皮的原料是小麦粉,多产于北方;汤圆皮的原料则是糯米粉,糯米是一种稻米,产于南方。久而久之,就形成了南北不同的习俗。

此外,在古代,精面和糯米都是很奢侈的食物,一般人家只有在逢年过节时,才舍得吃一顿饺子、汤圆。现在大家的生活水平上来了,饺子、汤圆也不再显得那样特殊,不过在特定的日子吃这两种食物的习俗,还是一直保留了下来。

读者朋友们,你们过年打算吃饺子还是汤圆呢?

扬子晚报/紫牛新闻记者 周碧莹

校对 盛媛媛

来源:紫牛新闻

元宵节,是地道的中国情人节,是古代男女与情人相会的好时机

中国地道的情人节:元宵节

元宵节,作为中国的传统节日,其实是中国的情人节,这一点很多人并不知晓。通常人们提起情人节,会想到西方的2月14日,或者中国的七夕节,但是真正地道的情人节是元宵节,这一天比七夕节更为重要,甚至比吃汤圆更重要。那么,为什么元宵节成为中国的情人节呢?

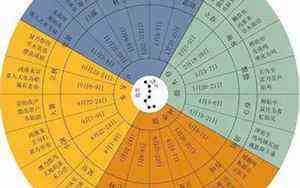

首先,我们来了解一下元宵节的由来。元宵节,也称为上元节、小正月、元夕或灯节,根据中国农历,在正月十五,也就是一年中第一个月圆之夜,就是元宵节。而根据道教的"三元",正月十五被称为上元节。所以,正月十五才是真正的上元节。

元宵节的起源可以追溯到汉代。在汉武帝时期,每年的正月上辛夜,国家都要在甘泉宫举办祭祀"太一"神的活动,这个祭祀活动也是正月十五祭祀天神的来源。然而,元宵节真正成为大型节日,还是在汉魏之后的事情。

除了吃汤圆,元宵节最重要的习俗就是张灯。张灯的习俗起源于佛教传入中国,佛教中有一位重要的佛名叫做燃灯古佛,因此"燃灯"成为了佛教的传统。到了唐朝时期,在武则天的推动下,佛教更加兴盛,佛教的盛事也传入千家万户,元宵节的张灯活动甚至成为法定的活动。

张灯的时间也有所不同,汉代为一天,唐代为三天,宋代则增加到了五天,到了明代,张灯的时间从正月初八延续到正月十七。元宵节这一天,不仅白天有热闹的集市,晚上还有亮如白昼的花灯,场面十分热闹。

清代的元宵节除了燃花灯,还增加了很多其他的习俗,比如舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等等,庆祝节日的时间延长到了四到五天。

那么,元宵节为何成为中国的情人节呢?原因在于古代的元宵节非常热闹,这一天宵禁被解除,平时在家的未婚女性可以出门观看花灯。宋代的元宵节更是热闹非凡,不仅有妇女游街,男女混淆的景象,甚至君王和高官也会和百姓们一起赏花灯,共同庆祝佳节。各种各样的主题花灯琳琅满目,甚至有一些带有恐怖色彩的花灯,这些花灯往往是刑狱机构利用灯饰和图像演绎狱户故事或陈列狱具。

在中国的传统社会中,未婚女子一般不允许随意外出,但是在过节的时候,却被允许外出游玩。元宵节作为一个盛大的节日,为年轻男女提供了相互认识的机会,可以为自己寻找结亲的对象。同时,对于早有情谊的男女来说,元宵节也是相会的好时机。因此,元宵节成为了中国的情人节。

除了张灯和节日庆祝活动外,元宵节的代表食物自然是元宵。元宵在中国已经有很久的历史了,宋代就开始兴起了吃元宵的风俗。北方的元宵一般是将馅料包裹在糯米粉上,然后滚动,因此叫做滚元宵。南方的元宵则是将各种馅料包裹在糯米粉中,再进行煮或者油炸,因此叫做包汤圆。无论是北方的滚元宵还是南方的包汤圆,都寄托了人们对美好生活的期盼。

元宵节的意义不仅仅在于放花灯、吃元宵,还体现了中国人们的生活理念和价值观。花灯是中国人审美的体现,元宵是家庭经济条件的象征,而围坐在一起,吃着热腾腾的汤圆,家家团圆,体现了家庭幸福美满的生活。元宵节作为一个传统节日,流传上千年,这些传统与价值观将在我们心中继续传承下去。

在这个元宵节,不妨和亲朋好友一起欣赏花灯,品尝元宵,感受中国传统文化的魅力,让我们在这个热闹非凡的节日里,感受到团圆的温暖和幸福的滋味。

元宵节的来历非常久远,可以追溯到汉代。元宵节是中国的传统节日,又被称为上元节、小正月、元夕或灯节。按照农历来算,元宵节发生在正月十五,也是一年中的第一个月圆之夜。根据道教的观念,正月十五被称为上元节。而元宵节的习俗除了吃汤圆外,最重要的是悬挂花灯。

在中国的元宵节习俗中,悬挂花灯是最重要的习俗之一。这和佛教的传入中国有关。在唐朝时期,佛教在武则天的推动下逐渐兴盛起来。元宵节张灯在唐代成为法定之事。佛教有一位重要的佛名叫燃灯古佛,可见燃灯在佛教中是一项重要的传统。

元宵节习俗的兴起也与中国先民对火的崇拜有关。在远古时期,火是人们生活的依托和温暖。虽然现代社会已经不再需要依靠火,但对于火的崇拜却深深地根植在中国人的血液中。每年元宵节开始的时刻,人们纷纷张灯结彩,代表着漫长严寒的冬日即将过去,新的一年将充满温暖。

在元宵节的时候,不仅有热闹的集市,白天有热闹非凡的活动,晚上还有亮如白昼的花灯,更增添了节日的喜庆气氛。到了清代,除了悬挂花灯外,元宵节的习俗还增加了其他许多活动,比如舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等等。元宵节的庆祝时间也从一个天增加到四到五天。

那么为什么元宵节是中国的情人节呢?这是因为元宵节热闹非凡,是一个扩大交友圈的好机会。在古代封建社会中,未婚女子是不被允许随便外出的。然而在节日期间,却允许未婚女子外出观赏花灯。元宵节正好是一个扩大人际关系和交友的机会,使得年轻男女有机会互相认识和结识潜在的配偶。

在元宵节期间,人们还会品尝一种叫做元宵的美食。元宵是一种由糯米粉制成的小球状食品,包裹着各种不同的馅料。南北方的做法略有不同,北方的叫滚元宵,南方的叫包汤圆。不管是北方还是南方的元宵,都寄托着对美好生活的向往和祝福。

元宵节除了花灯和美食外,还体现了中国人的审美观、生活态度和伦理道德观。元宵节是全家团圆的时刻,是人们共度寒冬的时刻。大家围坐在一起,分享热腾腾的汤圆,亲情、友情和爱情交织在一起,体现了家庭的和睦和幸福。

总而言之,元宵节作为中国的传统节日,流传上千年,具有丰富的历史和文化内涵。在这个节日里,我们既能感受到浓厚的民俗风情,又能品尝到美味的元宵,更重要的是,我们能够体会到家人团聚和人际交往的重要性。元宵节是一个独特而特殊的日子,也是中国人传统文化的重要组成部分。让我们在这个节日里感受到亲情的温暖,友情的真挚和爱情的美好。