乾隆在登基的时候说了一个预言,最后竟然应验了,真是金口玉言呀

乾隆(Emperor qianlong)是清高宗的年号,前后一共六十年,起止时间为公元1736年至1795年。在这期间清政府平定准噶尔和大小和卓叛乱、巩固多民族国家的发展,还进行《四库全书》的编撰等。

清高宗爱新觉罗·弘历,1711年9月25日出生,于1799年2月7日逝世,清朝第六位皇帝,入关之后的第四位皇帝。年号“乾隆”,寓意“天道昌隆”。

《乾隆实录》中记录了乾隆登基之初说的一个预言:“朕御极之初,尝意至十三年时,国家必有拂意之事,非计料所及者。”后来,这个不太好的预言真的出现了。

乾隆十三年,他最为挚爱的皇后富察氏因病去世,谁都没有想到,这件事会引发一场政治风暴,不下百位大臣遭到洗牌。

首先这个苗头出现在皇后富察氏的丧礼上,乾隆看到皇长子和皇三子表现轻松,一点也不悲痛,极为恼火,公然说道“此二人断不可承继大统”,甚至说“朕以父子之情,不忍杀伊等,伊等当知保全之恩,安分度日!”

当时很多人认为这是皇帝痛失爱侣后的情绪失常,说出来的话只是吓唬孩子的,但很快,大臣们就感觉背后凉飕飕的,因为丧礼风波,不仅皇子遭到处分,臣子们也遭遇了集体大洗牌。年号纪年

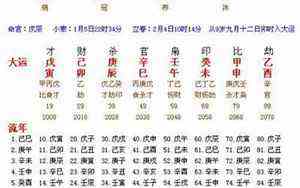

乾隆五十一年五十二年五十三年五十四年五十五年五十六年五十七年五十八年五十九年六十年

公元

1736年

1737年

1738年

1739年

1740年

1741年

1742年

1743年

1744年

1745年

干支

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

甲子

乙丑

公元

1746年

1747年

1748年

1749年

1750年

1751年

1752年

1753年

1754年

1755年

干支

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

公元

1756年

1757年

1758年

1759年

1760年

1761年

1762年

1763年

1764年

1765年

干支

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

公元

1766年

1767年

1768年

1769年

1770年

1771年

1772年

1773年

1774年

1775年

干支

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

甲午

乙未

公元

1776年

1777年

1778年

1779年

1780年

1781年

1782年

1783年

1784年

1785年

干支

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

公元

1786年

1787年

1788年

1789年

1790年

1791年

1792年

1793年

1794年

1795年

干支

丙午

丁未

戊申

这场有着巨大破坏力的风暴,刮得看似莫名其妙,实际上就是乾隆对手下不满意,借题发挥的总体爆发。这一年,有官员在皇后丧礼百日内剃头,乾隆认为这是对皇后大不敬,竟然处死了湖广总督,革去了湖南巡抚、湖北巡抚的职务,加上一些基层官员,竟然有近百名臣子受到不同程度的处分。

乾隆任命皇帝之初,走的是“宽大之政”路线,这让臣子们从严肃的雍正时期感受到了久违的春风,臣子们感激涕零,乾隆也赢得了“万民欢悦,颂声如雷”的赞扬。但日子一久,其弊端就暴露了出来,臣子中不仅工作懈怠,雍正时期刹住的贪污风又开始刮起来了。当时,各地腐败案不断发生,并且牵连出各地政府官员贪污、挪用公款的事实。

面对现实,乾隆意识到自己走错了路,开始反思与调整,但效果并不理想。乾隆十三年,或许是皇后富察氏的离去,让乾隆心头的大爱化为乌有,一直酝酿在心头的官场大洗牌一触即发。

之前,乾隆对罪犯总会网开一面,能不处死的就不处死,乾隆十三年之后,他明显转变成不留情面的铁面,大批勾决处死。很多之前多次批准缓刑的老犯人,也因为乾隆转变政策跟阎王报到去了,即便为皇太后过六十大寿的日子,乾隆也没有按照惯例宣布减轻或免除犯人的刑罚,宁可破坏气氛,也要严治贪官。

事实证明,雍正用过的老武器依然好用,因为贪污挪用导致公款亏空的官员,不仅被判死缓,还得用自家资产赔补亏空。补不上的,如果所欠额超过1000两,贪污者超过80两,就要执行死刑。

乾隆的大转变让官场颤抖,可以说,这种程度的整治力度比雍正时期还要苛刻。

到了中年,乾隆看大臣的眼神越发锐利,几乎可以用刁钻刻薄来形容,大臣们得到的批评和警告越来越多,乾隆训话时也越发的不留情面。

比如三朝老臣大学士陈世倌,可谓德高望重。他与山东曲阜孔家是儿女亲家,于是在山东买了一批地,想让自家势力再强一些。没想到,这事被乾隆知道了,讽刺他:“你本是浙江人,而在山东置私产,想分孔氏余润,这岂是国之大臣所为?”

讽刺一番还不够,乾隆还将陈世倌革职,甚至传谕不准他到山东居住,整个是一位不讲理的霸道君王。

乾隆十八年,黄河在江苏铜山决口,总督高斌与张师载负责治理河道,由于属下李敦、张宾二人贪污公款,导致河工未成。

乾隆发火了,立刻命令将李敦、张宾两人处死,并把高斌与张师载也一同捆起来拉到刑场。两人以为自己也要被处死,吓得全身瘫软之时,负责监斩的钦差大臣才对他们说,李敦、张宾是真死,你俩就是吓唬一下而已。

话说这高斌当时年过七旬,是高贵妃的老爹,说起来也是乾隆的老丈人,这一出着实被吓破了胆,眼下能活着就是恩典,这女婿是万万不敢得罪。之后高斌老先生日夜吃住在大堤,一刻不敢休息,结果竟然活活累死在工作岗位上。

经过这一场大洗牌,乾隆中期的官风谨言慎行,一派清明。可惜他没有坚持到底,到了后期又回到了“宽大之政”路线。

明代内乡乡贤黻公生平考证

堰子川赵氏七世祖赵黻和八世祖赵经是内乡明代历史人物,经查阅资料,多种地方志中有记载,现摘录如下,并由此谈几点想法。

一、七世祖赵黼

1、明嘉靖《邓州志》选举志:赵黻,正统二年(未巳公元1436年)南阳府学贡生,有小传。

2 、明嘉靖《广平府志》秩官表:赵黼天顺后期任广平府知府,“赵黼,内乡监生。”。

3、清光绪《畿辅通志》职官表:赵黼天顺后期任广平府知府,“赵黼,内乡监生。”

4、明嘉靖《常德府志》职官表:赵黻,常德府同知,宣德间任。

5、清康熙《内乡县志》人物志:赵黼,上北古保人,正统二年南阳府学岁贡授常德府同知,补淮安府同知,擢广平府知府。所在政清讼简,民心亲附。以亲老居乡,尤喜教人,老而不倦。卒祀乡贤祠。子经诸生有名。

6、明嘉靖《邓州志》人物志:赵黻,内乡人,由贡士授淮安府同知,升广平府知府。所在政清讼简,民心亲附。以亲老勇退居乡,尤喜教人,老而不倦。卒祀乡贤祠。

7、明嘉靖、万历《南阳府志》人物志:赵黻,由贡士授淮安府同知,升广平府知府。所历政清讼简,民心亲附。以亲老勇退居乡,尤喜教人,老而不倦。卒祀乡贤祠。

8、明成化《内乡县志》选举志:赵黻,上北古保人,应正统二年南阳府学贡,任湖广常德府同知,丁外艰补直隶淮安府,升直隶广平府知府。

9、明成化《内乡县志》吏部右侍郎黎淳《重修内乡县治记》记载,“邑之乡先达赵黻奇其功乃疏其事”。以监察御史出任内乡知县的名宦沃叛(字文渊)重修县治是成化己亥(1479)年,碑记时间为成化十八(1483)年。

10、清康熙《内乡县志》学校志:乡贤祠在戟门西祀黄裳、赵黼等,按:志载黄裳、赵黼、柴昇祀乡贤,今并见祀南阳府学乡贤祠,而县祠不见木主,闻万历十年奉文复查重祀三公,发祥府学已从祀府学中,而内乡原籍竟以重复撤主,可異也。

二、八世祖赵经

1、清康熙《内乡县志》人物志:赵经,字五葵,广平府知府黼之子,赋性纯懿,力敦孝友,生平言行,为人矜式,以经学教授卒配享理学名儒祠。

2、清康熙《内乡县志》艺文志:陕西副使加升参政许评《内乡县理学名儒祠记》文中评价:五葵赵公,孝友忠信,经明行修,蔚为士程。

八世祖赵经史籍记载较少,想来也是优秀人物,令人敬仰。在赵楼乾隆四年《族谱原序》中有如下记载:八始祖经,布衣也,而亦入名儒祠。内邑志:其赋性纯全,存心不苟。爱亲敬兄,尊师取友。一行不忘措诸身,一言不忘发诸口。经学传授于生徒,才德超迈于夷醜。且并载以五嵓子之歌,想见其为人。歌云:“大丈夫之意气兮,直欲上与斗牛齐;器量沧海未为阔,功名泰山犹是低;买臣五十当富贵,何缘见弃于其妻;苏秦未遇还乡日,兄嫂视之如粪泥。男儿奋志应有时,莫道布衣常栖栖;可怜世俗无青眼,分明指鹤却为鸡。我有腰中剑,可以斩虹霓;我有腹中书,可以登云梯。从此拂衣出门去,虹光万丈冲楼机。明年三月桃浪暖,紫骝玉勒天南嘶。”

三、黻公生平事迹考

我认为,以上这些地方志中,明成化乙巳即1485年《内乡县志》的记载应该是准确的,原因是成化年间就是赵黼的晚年时期,且本县的乡贤在县志中记载应该更详细。所以下面的分析以成化版县志为主要依据。

1、籍贯

明成化《内乡县志》记载“赵黼,上北古保人,应正统二年南阳府学贡,任湖广常德府同知,丁外艰补直隶淮安府,升直隶广平府知府"。明嘉靖《常德府志》职官表记载“赵黻,常德府同知,宣德间任”。

这里有个疑问:为何《内乡县志》记载七世祖是上北古保人?“上北古保,在县东北五十里马山之阳,其地有北古县旧址,故名。”上北古保大致位于今天的马山口镇,在内乡县北五十里。而自一世祖起赵氏世代生活在邓州北部,堰子川更是距上北古保上百里。所以,县志记载七世祖为上北古保人难以理解。

因查不到资料证据,因此只能做如下推测:

可能一:赵氏世代居住在邓州北部覆釜山罗庄、张村和交界的内乡一带,元末明初战乱动荡,人口流失,七世祖生活在明代永乐到成化年间,堰子川离内乡比邓州近,或许从上北古保考上南阳府学?

可能二:据民国时期《内乡全图》载,堰子河南、河北一带民国时仍属内乡,地名为上北沽。上北沽不知道什么时候开始存在,如果明代就有,那或许上北古保为上北沽保之误?

2、监生

查阅明代文献资料可知,明代儒学岁贡制度指的是由各地儒学按一定年份、标准和人数,选拔生员贡入礼部,再经中央“廷试”,合格者送入国子监肄业的制度。监生需年满二十岁。国子监的学生可以通过科举考试、直接举荐或是到各衙门实习并经过考核后直接授官的途径成为国家公职人员。

明代一个监生进入国子监后,需花一年半时间在正义、崇志、广业三堂熟习儒经;文理顺畅者,升入修道、诚心二堂学习历史,时间也是一年半;经史兼通,文理俱优者才升入率性堂,在率性堂内每月考试一次,成绩优秀者给一分,良好者给半分,差劣者不给分,最优秀者一年内能取得八分,就算是及格,文化课程的学习便告完成,就可以参加到历事监生的行列。

正统年间,赵黼由国子监肄业授正五品的常德府同知,可以说是非常少见的,这说明赵黼是出类拔萃的人才。那么就按优等生做一下推算:赵黼正统二年(1437年)满20岁应岁贡入国子监,据史料记载最少需4年肄业,因此,赵黼国子监肄业应该是1441年,此年满24岁。

3、履历

1)、常德府同知:关于任职常德府同知的履历记载有矛盾的地方:《常德府志》记载赵黼在宣德(1426年—1435年)间任同知,但其他方志多说是正统(1436年—1449年)二年由府学岁贡授常德府同知。《常德府志》的记载与其他地方志不一致。

查阅明嘉靖《常德府志》记载,赵黼之前任常德府同知的是“宣德间任”的王赞,赵黼之后继任的是“景泰(1450年—1457年)初任”的李满,再之后是“景泰间任”的蔡寿。然而,《明英宗实录》记载,正统十年(1445)己酉蔡寿由常德府同知升本府知府,说明蔡寿任常德府同知是正统年间而非景泰年间。编年体史书《明英宗实录》的时间应该不错,这就证明《常德府志》记载是混乱的。因此,“宣德后期赵黼任常德府同知”的记载不足信。

赵黼应该是1441年由国子监肄业授常德府同知,在1441到1445年之间还有李满和蔡寿任过常德府同知,4年内有3人担任常德府同知,因此,赵黼在任时间不长,也从侧面印证赵黼是国子监肄业就授任常德府同知,时间上不允许慢慢累官到常德府同知。

2)、淮安府同知:查找各种版本的《淮安府志》均无赵黼任淮安府同知的记录,因此,成化《内乡县志》“丁外艰补淮安府同知”的记载应该这样理解:补,就是候补之意。赵黼父亲去世,在家丁忧,候补淮安府同知。至于“丁外艰”的时间无法确定,在正统间常德府同知任上或者其他时间都有可能。

3)、广平府知府:在赵黻之前任广平府知府的是刘彝,据《明英宗实录》载,“天顺四年(1460)四月,升兵科给事中刘彝为直隶广平府知府”,另史载刘彝卒于天顺壬午年(1462)秋月任上,因此,赵黼任职应该在天顺六年(1462年)秋。《广平府志》记载,赵黻之后是“成化二年任”广平府知府的进士熊怀,因此赵黻卸任是成化二年(1466年)。

4)、疑问:从1441短暂任职常德府同知到1462年任广平府知府期间这近20年,除去丁忧3年,剩余近17年,赵黼在干嘛?史料没有记载,但我认为,这近17年赵黼一定也在做官,家族墓碑记载称赵黼为中军督府,有待考证。

4、生平

赵黼1437年满20岁应岁贡,那么他大约生于1417年;1441年国子监肄业授常德府同知,丁父忧,候补淮安府同知。天顺六年(1462年)赵黼升为广平府知府,此时大约45岁,成化二年(1466年)卸任,以母亲年老乞归隐居。

明成化《内乡县志》黎淳《重修内乡县治记》记载,监察御史沃叛1479年出任内乡知县重修了县治,赵黼上书朝廷表功,此时他大约62岁了;明成化乙巳(1485年)编修的《内乡县志》只在选举志中对赵黼有比较详细记载,并记载“邑之乡先达”赵黼为修县治的沃叛表功,而人物志没有立传,也没有说他入祀乡贤祠,古语说“生不立传”,说明1485年还在世,这一年差不多70岁了。古人说年过七十古来稀,地方志里说他“老而不倦”,说明赵黼是个长寿的人。

综上所述,赵黻的生平如下:赵黻,即赵黼,内乡上北古保人,生于1417年前,1437年应南阳府学岁贡,1441年授常德府同知,正统年间在任。丁父忧,在家候补淮安府同知,天顺六年(1462)升任广平府知府,成化二年(1466)年卸任。为官政清讼简,民心亲附。以母亲年老乞归,急流勇退,在乡隐居,教授后学,1485年在世。死后入祀内乡县和南阳府乡贤祠。