水稻线不断北移,收益下降困扰中国最北稻田

在北纬46度的三江平原上,水稻的成熟期格外漫长。从8月下旬开始变黄,一直到10月上旬,长达50多天的时间中,水稻在田间缓慢地积累养分,渐渐变得美味,然后奔赴全国,为天南海北的人们提供优质的大米。

黑龙江是我国第二大水稻生产省,也是水稻总产量最高的省,同时还是全国最大的水稻商品粮生产地,每年生产水稻商品粮超过2800万吨,占全国13%以上。

每年8到10月,水稻成熟时,广袤的平原上一片金黄。然而,随着老龄化的加剧、价格的波动,再加上品种单一,市场竞争力提升缓慢,水稻的收益正在降低。稻田里的农人们,开始考虑改种玉米的可行性,如何破解农业质量和效益提升的难题,成为这个水稻主产区走向农业现代化亟待解决的问题。

9月6日,黑龙江宝清县夹信子镇,万亩连片水稻一片金黄。新京报记者 周怀宗 摄

南方稻作,出现在我国最北方

9月6日,黑龙江宝清县,中国农科院中国水稻所北方水稻研究中心刚刚落成,这是我国首个国家级北方水稻研究中心。宝清县位于中国最北的水稻生产区三江平原的核心区,是水稻生产大县,仅在宝清县境内,水稻种植面积就超过156万亩,年产量18亿斤。

在黑龙江,水稻种植的历史,和北大荒农垦史几乎同时开始。黑龙江、松花江、嫩江为这片平原带来了丰沛的水系,而遍布原野的支流水脉,让大量的土地具有了灌溉的条件。事实上,早在上世纪中期,这里的人们就开始种植水稻。数据显示,新中国成立之初,黑龙江水稻种植面积就达到190多万亩。

在过去的百年中,中国农耕文明形成了种植习惯,在农业现代化的进程中,不断被打破。事实上,在黑龙江,农业机械化的程度和速度,远超其他地区。受益于农垦的发展,这里是最早实现机械化的地区之一,也是机械化发展最快的地区之一。据了解,我国最先进的无人农场、无人农机、智慧农业系统,也是从这里开始最早的试验和实践。数据显示,2022年,黑龙江农业综合机械化率达到98%,远超全国73%的平均水平。

从新中国成立至今,70多年间,黑龙江正在成为全国水稻最重要的生产区。长期从事水稻研究的黑龙江省农科院水稻研究所研究员潘国君,曾经考察过70多年间黑龙江水稻种植面积的变化史。他介绍,到1985年,黑龙江水稻超过500万亩,到2017年,达到历史最高水平5923.4万亩。此后有所降低,2022年,黑龙江省统计局公布的数据显示,黑龙江省水稻种植面积为5400万亩左右。

在整个东北地区,1978 年,吉林、辽宁、黑龙江水稻总面积只有1300万多亩,到2017年,三省水稻面积超过8000万亩。

9月6日,黑龙江宝清县夹信子镇三道村,人们在房前屋后种植水稻,形成了独特的“庭院经济”。新京报记者 周怀宗 摄

水稻北界,仍在不断向北移动

从南方到北方,水稻种植区北移的背后,是气候、经济、技术、消费习惯变化等一系列因素的共同作用。中国农科院中国水稻研究所科技信息中心副主任徐春春介绍,从上世纪70年代开始,我国水稻生产出现了“南减北增”“东减、中增、西平”的现象,这一现象延续至今。这也导致了水稻市场流通格局,从南米北调逐渐向北米南运转变。

在徐春春看来,经济的发展导致的农民收入结构差异,是南方水稻减少北方水稻增加的经济原因。改革开放以来,南方经济发展较快,农民收入结构快速变化,农业收入比重日渐降低,收益更小的水稻,逐渐被收益更高的经济作物代替。而发展相对缓慢的北方,农业收入仍然占据主流,以2011年为例,当年浙江省农民农业收入比重仅为9.8%,黑龙江省则高达63%。而相应的育种技术、栽培技术的发展,则为北方水稻种植提供了科技支撑,“比如育秧问题,北方早春气候寒冷,很难育秧,但大棚育秧解决了这个问题,北方无霜期短,耐寒品种则解决了这个问题。”

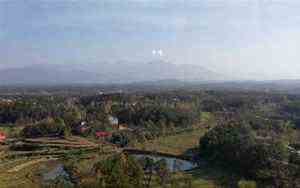

9月6日,航拍黑龙江宝清县稻田。新京报记者 周怀宗 摄

对普通人来说,南北方水稻的差异,更体现在口感上,北方多种粳稻,南方多种籼稻。而随着消费习惯的改变,北方面食区域的大米消费量不断扩大,南方大米消费区的消费习惯,也在不断从籼米改为粳米,“北方面改米,南方籼改粳,是一个普遍现象。从1978年到2011年,全国粳米人均消费量从17.5公斤,增长到30公斤以上,这带动了北方稻区的快速发展。”徐春春说。

全球气候变化的背景下,使得北方水稻的生产条件不断好转,这也成为北方水稻发展的重要基础。一项来自中国农科院的研究显示,过去40年中,我国水稻种植北界北移了25公里,而随着全球变暖的加快,北方地区积温上升,水稻种植北界仍然会向北移动。

水稻记忆,从艰苦劳动到机械化

9月6日,黑龙江宝清县夹信子镇团结村,57岁的宋刚又一次看了一遍他的稻田。今年的稻田里,稗子有点儿多,和沉甸甸的稻穗不同,野稗子高昂着头,比水稻高出很长一截,在稻田里凌乱地生长。

可能是气候问题,也可能是管理问题,宋刚有点儿拿不准原因。今年的气候确实反常,8月以来,连续的大雨给稻田带来了许多不可预测的变数,少部分沿河的稻田被冲毁,大部分稻田里,多少有倒伏的情况。

宋刚的记忆中,水稻是从小种到大的作物。水稻生产也是记忆中最艰苦的劳动,全靠人力种植的水稻,育秧、插秧、追肥、打药、收割,几乎都在齐膝深的泥水中劳作。而且产量并不高,五六百斤就算高产,在肥沃的黑土地上,并不是一件划算的事情。“小时候村里种水稻的很少,也就几百亩,后来慢慢多了。机械化上来了,产量也高了,种的人也多了。”

9月5日,新落成的中国农科院中国水稻所北方水稻研究中心,这是首个国家级北方水稻研究中心,建设的目的是加快北方水稻品种培育、技术研发的进度。新京报记者 周怀宗 摄

2017年前后,玉米价格回落,水稻收益相对提高,团结村开启了大规模旱改水的工程,村里8300多亩耕地中,7100亩种植水稻,亩产可以达到600公斤左右。而全程机械化的农业作业,使得这个老龄化的村庄,也可以完成水稻的种植和管理。

改变团结村种植模式的,是科技和品种。长期在黑龙江工作的中国水稻所研究员赵振东介绍,在黑龙江,水稻从4月中旬育苗,到9月成熟,10月收获。漫长的生长时间,让这里的水稻品质具有了优良的品质,但同时,也给育种、机械化等提出了新的问题。三江平原属于寒地稻区,在寒地种植水稻,耐寒是基础条件。当前黑龙江种植的龙粳、稻花香等,都是耐寒品种。南方的品种很难适应北方的环境,但许多来自南方的技术,却可以在改良之后,改变当地的种植模式,如毯状插秧,这种完全机械化的插秧模式,在最北的水稻种植区,已经非常普遍。

科技助力,北方水稻的产业飞跃

从1千多万亩到8千多万亩,从亩产200公斤到亩产600公斤,从普通水稻到优质粳稻,数十年中,北方水稻经历了巨大的变迁。但同时,也面临着诸多新的困境。

品种单一是典型问题。中国水稻研究所所长、中国工程院院士胡培松介绍,当前,北方水稻品种相对单一,以黑龙江为例,当前主栽品种中,不少都是由最初的引进水稻品种培育而成,普遍存在产量、耐寒性、抗病性、抗倒伏性等方面的问题。

在东北水稻中,来自五常的稻花香,无疑是最知名的品牌,稻花香也是优质粳米的代名词。事实上,稻花香有多个系列的品种,且种植范围远超过五常,在位于三江平原的宝清县,就种植了大量稻花香系列品种。

然而,享誉全国的稻花香,并非高产水稻,平均亩产在500公斤左右,远低于其他平均亩产600公斤以上的高产水稻。同时,稻花香的抗倒伏性、抗稻瘟病性能也同样不高。

“黑龙江并非水稻的原产地,种质资源较少,栽培品种也相对单一。”赵振东说,“许多品种的遗传资源,其实都是来自同一个品种,这限制了水稻产业的发展。”

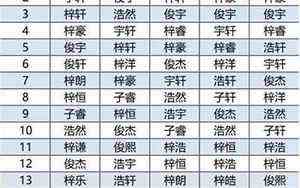

种子是核心,过去数十年,东北水稻产业的扩张历程,其实也是水稻品种的育成史。潘国君介绍,在黑龙江,1954年至2023年70年间,全省审定品种1377个。这一过程随着时间的推移而不断加快,如2011-2015年间,只审定了100个,2016-2020年审定了309个,2021-2023年3年时间就审定了682个,占49.5%,是1954-2015年总和的1.85倍。其中,长粒品种的审定,2020年以前只占5.3%。

9月6日,北方水稻研究中心,中国水稻研究所所长、中国工程院院士胡培松介绍,北方水稻研究所自建设开始,就同时进行科研和推广工作,为北方水稻产业发展提供科技支撑。新京报记者 周怀宗 摄

“中国水稻所北方水稻研究中心的成立,其根本目的,就是解决品种在内的诸多科技问题,为北方水稻产业的发展提供科技支撑。”胡培松说,“北方水稻研究中心从建设之初,就按照边建设、边科研、边产出的原则,开展水稻育种、秸秆还田、黑土地保护等研究。自2020年至今,已经培育出适合二、三、四积温带种植的寒地抗倒早熟高产粳稻品系120个。”

寒地稻区,还有诸多问题待解

在北方水稻研究中心,秸秆还田技术的应用,是重要的研究课题之一。

和温暖湿润的南方不同,位于北纬46度以上的稻区,平均气温较低,还有漫长的冬季,秸秆还田之后很难快速腐解,变成作物需要的有机质。为此,北方水稻研究中心在当地试验和推广“寒地水稻秸秆全量原位还田缓释技术”,这是一种通过添加生物菌剂加快秸秆腐解的技术,可以让北方寒冷地区的水稻秸秆,在90至120天内,腐解70%至80%。“当四五月份冻土化开,还田的秸秆开始快速腐解,3到4个月内,大部分可以腐解,这也意味着,秸秆对水稻生产的影响被降到最低。”负责该项目的中国水稻所北方水稻研究中心科研人员曹正男说。

北方水稻研究中心试验田中种植的水稻。新京报记者 周怀宗 摄

除了秸秆腐解的问题,东北稻区水稻生产过程中仍然有许多待解的难题,如黑土地退化问题,中国水稻所研究员张均华介绍,黑土地的退化是普遍问题,在黑龙江,土壤有机质含量曾达到8%-10%,但如今,只有4%左右。而在寒地进行土壤培肥,低温同样是必须解决的问题。

“在过去,我们更多依靠大量的肥料投入来保障作物的高产,但这可能带来很多长远的影响,比如土壤酸化、周边水域污染、高产难以持续、作物品质下降等,同时降低土壤肥力。”张均华说,“土壤培肥也是我们北方水稻研究中心重要的研究项目之一,目前正在尝试通过施用天然腐殖质材料、有机肥提升土壤有机质含量,通过复配耐低温腐解菌加快还田秸秆腐解,以及研发与寒地水稻需肥规律一致的缓释肥料等方法,加快黑土地的培肥。这样的工作,可能要持续很多年。”

2021年,硕士毕业的于涵,考入中国水稻所北方水稻研究中心,从事水稻育种,几年中,他几乎遇到过所有寒地水稻种植过程中的问题,如秸秆还田辅助剂过量,比如高产水稻的耐寒性问题等,“其实我们遇到的问题,都是农民正在遭遇的问题。”于涵说,“农民想种稳产高产且优质的好品种,但怎么才能有这样的品种,需要科技的不断发展,需要科研人员长时间的试验,才有可能解决。”

收益降低,仍困扰着稻区农民

在团结村,当年的旱改水,改变了村庄的生产模式,村民们整理农田,建设灌水、排水设施,购买水稻生产用的农机。但随着市场价格的变化,水稻种植的成本逐年上升,收益日渐下降。再加上村庄老龄化的加剧,劳动量更大的水稻生产,逐渐失去了竞争力,更多人开始准备将水田重新改成旱地。

“种玉米,每亩地成本在1000元左右,收益1500元以上,这几年玉米价格高,收益还会更高一点儿。种水稻,成本要高100元左右,收益却差不多,而且还要投入更多的劳动,所以很多人想改成旱地,重新种玉米。”宋刚说。

9月5日,黑龙江宝清县团结村,村里有7100多亩水稻。新京报记者 周怀宗 摄

“上世纪80年代以后,品种的选育、技术的进步以及气候的变化,共同促成了北方水稻种植区的扩大。”钟钰说,“而市场和政策,同样也是农民选择的重要因素。2003年,我国划定13个粮食主产区,其中7个在北方,东北三省全部都是粮食主产区,在保障粮食安全方面,做出了重大贡献。事实上,当前的东北地区,已经是最重要的商品粮调出地区了。以黑龙江为例,2021年黑龙江省可调出稻谷商品量为2416万吨,占全国可调出省外稻谷商品量的28.1%,接近三分之一。但同时,当地的经济发展、农民收益方面,则相对落后,这意味着,粮食产区承担了重要功能的同时,也付出了巨大的发展代价。”

而在市场方面,全国粮食生产结构的变化,不断地影响着农民的收益和选择,“2017年左右,正是我国玉米去库存的阶段,当时玉米价格普遍较低,水稻种植的收益较高,所以很多地方旱地改水田,放弃玉米种植水稻。但这几年,我国玉米市场出现紧缺现象,玉米价格上涨,收益增加,再加上玉米种植和管理的成本更低,农民自然愿意选择玉米。”

破解难题,需政策技术多方发力

然而,不是所有种水稻的农户都面临着低收益。宝清县夹信子镇三道村,李金锋是当地的种植大户,长期种植稻花香,有自己的品牌,在大部分种植者只能卖1块多的时候,他的大米可以卖到2块到3块,且供不应求,每年收货前就预订一空。受到天气影响,今年的稻花香产量可能稍低,李金峰预计,今年的价格可能会更好一点儿。

9月6日,黑龙江宝清县夹信子镇三道村,连日的阴雨后,种粮大户李金锋正在查看稻田。新京报记者 周怀宗 摄

种植优质稻米、打造地方品牌,是否是破解北方稻区收益降低的途径之一?徐春春觉得,提高种稻效益是稳定种粮积极性的关键,而适度规模化、培育新型经营主体等,都有利于提高水稻的种植效益。“同时,也必须考虑加强主产区的利益补偿机制,可以看到的是,粮食主产省的人均财政收入,远低于全国平均水平。相反,粮食主销省的人均财政收入,则往往高于全国平均水平,未来仍要加大利益补偿的力度。”

在钟钰看来,种植结构的变化带来的影响,同样需要更多的政策和财政支持,“当前,我国水稻种植面积稳定在4.5亿亩左右,全年生产水稻2亿吨以上,足以满足居民消费的需求。未来仍将不断增长的粮食需求,主要集中在玉米、大豆等饲料、油料作物领域,从整个生产结构看,调整是必然的趋势。事实上,当前我国也正在鼓励大豆、玉米种植面积的扩大。”

然而,结构调整的代价由谁来支付?“粮食并非普通的商品,在市场调节的同时,也需要稳定生产,保障农民的收益,唯有如此才能保持种粮的积极性,更好地保障粮食安全。因此,需要国家和政府采取更大力度的支持工作,保障农民的利益。”

如何实现更大力度的政府支持?钟钰认为,“从技术层面看,信息技术的发展,使得我们可以做到国家层面的及时调控和转型,如市场的供需情况,可以通过信息技术,更快地反映出来,并通过国家层面的调控,提供给生产者更多的选择。从政策层面看,许多地方建设粮食功能区,可以通过政府投入和建设,满足作物高产的基本条件,如农业基础设施、技术体系、良种选育等,使得种植的转型和调整中,农民不必付出过高的代价,同时还可以保持稳定的手艺,不会因为调整种植结构而利益受损。”

新京报记者 周怀宗

编辑 张树婧 校对 卢茜

85年,永不敢忘,永不能忘!

85年前的今天

侵华日军攻陷南京

这一场持续40多天的人间浩劫

30多万同胞惨遭血腥屠杀

平均每12秒就有一名中国人被杀害

江边的屠杀

南京大屠杀真实影像

国行公祭,祀我殇胞

今天是第九个

南京大屠杀死难者国家公祭日

我们以国之名,悼念逝者

这是新的罪证!

侵华日军南京大屠杀

遇难同胞纪念馆

近日举行2022年新征

文物史料新闻发布会

共计453件(套)重要文物史料

入藏纪念馆

日军“慰安妇”制度再添铁证

侵华日军士兵

新井淳的《阵中日志》

是一份日军士兵记录的日记原件

其中特别记录了1938年1月1日

日军在南京设立慰安所的相关情况

这是目前发现的

在“慰安妇”制度正式确立后

日军在南京开设慰安所时间的最早记录

侵华日军士兵新井淳《阵中日志》1938年1月1日的记录:从今天起,开设了慰安所。

日军实施细菌战最新罪证

日军侵占南京后

1939年4月,成立“荣第1644部队”

其对外宣称是日军“华中防疫给水部”

实质上是从事大规模细菌战与

毒气战研究试验的机构

日军荣第1644部队在南京举办类似“变装游行”活动的照片,照片上清楚地显示出“荣第1644部队”字样的标牌。

日本推行军国主义教育佐证公布

1942年日本发行的

“‘南京陷落’儿童教育戏剧卡片”

是日本政府对国民推行

军国主义教育的有力佐证

这些新征集文物史料

进一步确证了侵华日军暴行

铁证如山,不容抵赖

这就是证言!

劫后余生的幸存者留下了

难以抚平的伤痛和苦难记忆

今年,又有7位幸存者与世长辞

目前,登记在册的

在世南京大屠杀幸存者仅剩54位

每一位南京大屠杀幸存者

都是历史的见证者

每一段证言

都真实地还原那段记忆

“我们过江时看见趸船歪着

在趸船上和长江边

有大量堆积的难民尸体”

“这不是故事,这是历史

不能磨灭的历史”

见证者正在凋零

但真相不会沉没

那段血与泪的历史

我们不能忘,不敢忘

铭记!我们这样缅怀逝者

我们缅怀逝者

不是延续仇恨

而是为了更好地前行

2017年起,每一年

“南京大屠杀遇难者名单墙”上的名字

都会被志愿者及工作人员

一笔一画地描新

每年的家庭祭告活动

遇难者遗属们在这里

祭拜亲人,寄托哀思

很多人也常在这里驻足

缅怀30万遇难同胞

️

侵华日军南京大屠杀

遇难同胞纪念馆的线上和线下留言区

每天都有来自各地群众的寄语

“历史”“铭记”

“勿忘”“和平”“中国”等

成为出现频率较高的词

“正是因为一代代人面对历史产生不可回避的共鸣,同胞的苦难不可能被历史淹没,侵略者的罪行永远不会被淡化!”

@执想

“南京大屠杀的历史与我们每个人都有很深的关系!我们必须要铭记历史,铭记每一位遇难的同胞。那年乱世如麻,现在换我们来守护你们。”

@小瑶瑶

“听爸爸说我家也经历过逃难,所以现在格外珍惜和平的幸福生活。南京大屠杀的历史与我们每一个中华儿女都有关!”

@荷花园

“让我们为那些死难者,为那些为中国之崛起而努力奋斗的人,向那段历史和那些伟大的中国人致敬,向那些在战争中牺牲的中国战士们献上我们最深的敬意!”

@Dedicate

今年的国家公祭日前夕

整座南京城及各地群众

都在以自己的方式

祭奠遇难同胞,告慰逝者

江苏南京,市民在“南京大屠杀死难者国家公祭日和平许愿墙”上写下心声。

江苏连云港,高中学生在“勿忘国耻,珍爱和平”条幅上签名。

河北秦皇岛,社区居民哀悼南京大屠杀死难者。

今天(13日)上午10时

南京全城将拉响警报

无论你在哪里,在做什么

请用一分钟

为南京大屠杀死难者默哀

愿战争之火长弭,和平之花常开

昭昭前事,惕惕后人!

铭记历史,勿忘国耻!

央视新闻微信公众号综合侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、@南京信息工程大学等

来源: 广西日报

2023年下半年,生肖牛将迎来哪些转折,需要注意哪些事项?

2023年下半年对于生肖牛来说,将会是一个关键而又具有转折性的时期,那么在这段时期里,生肖牛将会面临哪些转折,需要注意哪些事项呢?下面我们来进行一下深入的分析。

首先,在事业方面,生肖牛有望获得更多的机会和挑战。2023年下半年,生肖牛的职业生涯或许会出现生涯转型的契机,需要积极适应新的领域并提升自身能力水平。同时,还需要关注自身的工作能力,谨慎对待职场挑战,时刻保持积极向上的心态和良好的工作状态。

其次,在财务方面,下半年或许会面临着一些新的变化。因此,生肖牛需要更加注重自己的理财计划,制定切合实际的财务规划,提高个人的财务管控能力。同时,还需要注重平衡家庭收支,谨慎选择投资方向,以规避财务风险。

关于人际关系的问题,下半年或许进入一个困境期,生肖牛需要在处理人际关系方面更加明智理智,切忌冲动,保持客观冷静。倡导和谐、互相尊重的态度,以维护自身关系的和睦和平稳。

最后,生肖牛需要注重保护自己的身体健康,多注意运动和饮食调理。同时,积极寻找内心的平静,保持积极乐观的心态,以更好地应对下半年带来的挑战和机遇。

总之,下半年对于生肖牛来说,是一个具有重大转折的时期,需要保持良好的心态和积极向上的态度,做好准备应对即将到来的各种挑战和机遇。

仅供参考。